📋 AI組織レビューとは

企業のAI推進体制や取り組みを分析し、他の企業にもわかりやすく伝え、AI推進を支援することを目的とした企画です。本記事は、その第4弾として、対話型音声AI SaaS「アイブリー」を展開するIVRyの組織体制を徹底分析しました。

この記事で伝えたいこと(結論)

IVRyのAI推進の最大の特徴は、AI技術を自社プロダクトの中核に据えたプロダクトドリブンな組織です。220名超の組織で、LLM技術を活用した電話自動応答サービス「IVRy」を開発・提供し、「LLMの技術をすべての人に届ける」というミッションのもと、日本の労働力不足という社会課題の解決に取り組んでいます。

本記事では、IVRyのAI推進体制を組織図から具体的な施策まで徹底分析し、他社が参考にできる実践的なポイントを抽出します。

重要: IVRyは「社内のAI活用」ではなく「AI技術を顧客に提供する」プロダクト企業です。組織全体がAI技術を中心に構成されています。

誰向けの記事か

- 経営者・役員(AI技術を活用したプロダクト開発を検討中)

- CTO・技術責任者(LLM技術のプロダクト活用を推進したい)

- AI推進担当者(AI技術の事業化を検討中)

- プロダクトマネージャー(AIを活用したSaaS開発に関心がある)

本記事のポイント

- AI技術をプロダクトの中核に配置: 電話自動応答にLLMを活用

- NLPエンジニアチームの編成: LLM技術の専門家を中心とした開発体制

- AIブログリレー企画: 全社でAI知見を共有する文化

- 急成長する組織: 220名超の規模で高速成長

- 社会課題解決へのコミットメント: 日本の労働力不足という課題に技術で挑む

次章以降で、IVRyの組織構造と具体的な施策を詳しく見ていきます。

📚 AI技術を活用したプロダクト開発

IVRyのようにAI技術を中核に据えたプロダクト開発では、経営層によるAI戦略の明確化と組織体制の整備が重要です。詳しくはCAIO導入の意味と進め方|AI時代の経営戦略【経営者向け完全ガイド】をご参照ください。

IVRy企業概要とAI推進の背景

IVRyは、クラウド型電話自動応答サービス「IVRy(アイブリー)」を提供するスタートアップ企業です(公式サイト)。月額3,000円から利用できる手軽さと、LLM技術を活用した高度な自動応答機能により、日本の労働力不足という社会課題の解決を目指しています。

企業プロフィール

IVRyは、2019年3月設立の電話DX企業です(代表取締役CEO: 奥西亮賀氏)。資本金46.1億円(準備金含む)を擁し、従業員数は220名超(公開情報より)に達しています。「電話対応の負担を減らし、本来の業務に集中できる環境を作る」というミッションのもと、急速に成長を続けています。

AI技術活用を本格化した背景

IVRyがLLM技術の活用を本格化した背景には、以下のような認識があったのではないかと推測されます。

- 日本の労働力不足という社会課題: 人口減少に伴う労働力不足に対して、AI技術で解決策を提供

- LLM技術の進化: 自然言語処理の精度が飛躍的に向上し、実用的な電話自動応答が可能に

- 顧客ニーズの高まり: 中小企業を中心に、電話対応の効率化ニーズが拡大

- 技術の民主化: 高度なAI技術を、誰でも手軽に利用できる形で提供する必要性

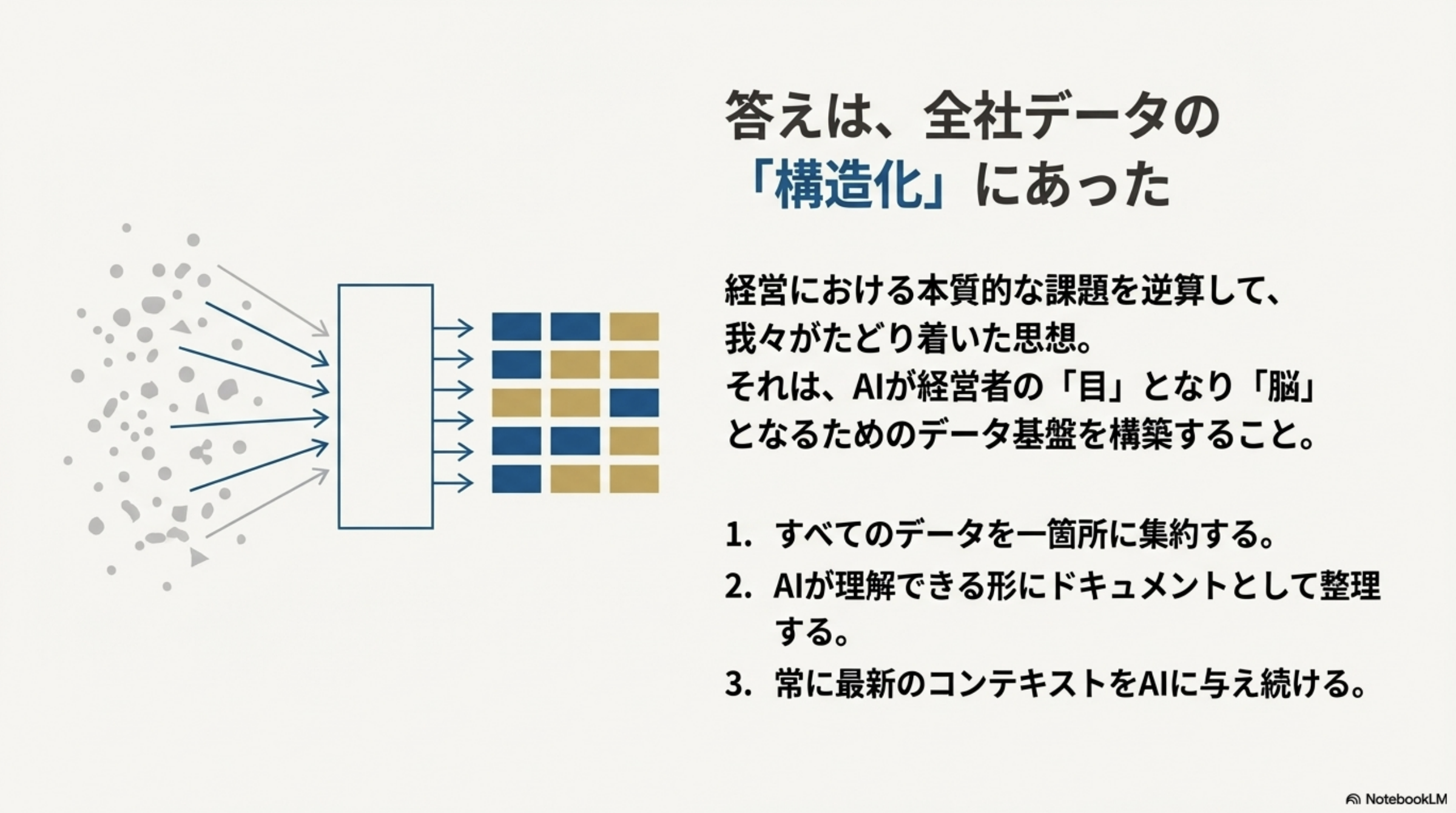

IVRyのAI推進組織体制

IVRyの組織は、AI技術をプロダクトの中核に据えた開発体制が特徴です。NLPエンジニアを中心に、プロダクト開発、BizDev、デザインなど、各チームが連携してAI技術を顧客に届けていると考えられます。

全体構成の俯瞰図

IVRyのAI推進組織は、以下のような構造になっていると推測されます。

※ 以下は公開情報から推測し、体制を構造化したものです

IVRy

│

├─ 経営層

│ └─ 代表取締役CEO: 奥西亮賀氏

│

├─ プロダクト開発組織

│ │

│ ├─ NLPエンジニアチーム(LLM技術の中核)

│ │ │

│ │ ├─ LLM技術の研究開発

│ │ │ ├─ 音声認識精度の向上

│ │ │ ├─ 自然言語理解の改善

│ │ │ ├─ 対話フローの最適化

│ │ │ └─ 新機能の開発

│ │ │

│ │ ├─ プロダクトへの技術実装

│ │ │ ├─ IVRシステムへのLLM統合

│ │ │ ├─ API設計・開発

│ │ │ ├─ パフォーマンス最適化

│ │ │ └─ セキュリティ・プライバシー対応

│ │ │

│ │ └─ 技術検証・評価

│ │ ├─ A/Bテスト実施

│ │ ├─ 精度測定・改善

│ │ └─ 顧客フィードバック反映

│ │

│ ├─ エンジニアリングチーム

│ │ ├─ バックエンド開発

│ │ ├─ フロントエンド開発

│ │ ├─ インフラ・SRE

│ │ └─ QA・テスト

│ │

│ └─ デザインチーム

│ ├─ UI/UXデザイン

│ ├─ プロダクトデザイン

│ └─ クリエイティブ制作

│

├─ 事業開発組織(BizDev)

│ │

│ ├─ プロダクトマネジメント

│ │ ├─ プロダクト戦略策定

│ │ ├─ ロードマップ作成

│ │ ├─ 顧客ヒアリング

│ │ └─ 要件定義

│ │

│ ├─ 新規事業開発

│ │ ├─ 市場調査・分析

│ │ ├─ PoC・実証実験

│ │ ├─ パートナーシップ構築

│ │ └─ 事業化検証

│ │

│ └─ マーケティング・セールス

│ ├─ マーケティング戦略

│ ├─ セールス活動

│ ├─ カスタマーサクセス

│ └─ 顧客サポート

│

└─ AI知見共有・文化醸成

│

├─ AIブログリレー企画(2025年9月実施)

│ ├─ 日替わりでAI関連記事投稿

│ ├─ 社員の知見共有

│ └─ 社外への情報発信

│

├─ 公式note運営

│ ├─ AIブログマガジン

│ ├─ エンジニアブログマガジン

│ ├─ Designブログマガジン

│ └─ BizDevブログマガジン

│

└─ 技術ブログ(Zenn)

└─ より技術的な内容の発信

NLPエンジニアチームの役割

IVRyの中核を担うのが、LLM技術を専門とするNLPエンジニアチームです(参考: LLMの技術をすべての人に届けるために)。エンジニア組織は11名〜50名規模で、その中にAIエンジニアが含まれています。

チームの組織構成:

- Principal AI Engineer・AI Engineering Manager: 技術戦略とチームリーダーシップ

- NLPエンジニア: 音声認識、自然言語処理、LLM活用の専門家(代表例: 花木健太郎氏、町田雄一郎氏)

- Full-Cycle AI Engineer: AI開発からデプロイまで一貫して担当

- LLM Ops / AI DevOps: AI システムの運用・最適化

技術アーキテクチャの特徴:

- 音声・LLM技術の統合: 音声合成(TTS)、音声認識(ASR)、対話生成(LLM)を統合的に活用

- 外部APIの活用: すべてのAIモデルは外部APIを利用し、複数プロバイダーのソリューションを並行評価

- ハルシネーション対策: 対話処理エンジンを複数のAIコンポーネントに分割、フォールバックメカニズムを採用

- ChatGPT活用: 汎用的な理解エンジンとして活用し、出力の信頼性を向上

具体的な取り組み:

- 音声認識Q&A機能: 2025年4月より本格提供。通話データからAIがQ&Aを自動生成(参考: 音声認識Q&A提供開始)

- LLMネイティブプロダクト: LLMを利用する機能の磨き込みがサービス品質に直結

- 高精度な音声データのテキスト変換: 電話特有のノイズや話し方に対応した音声認識精度の向上

プロダクト開発体制

NLPエンジニアチームを中心に、バックエンド・フロントエンド・インフラ・デザインなど、各チームが連携してプロダクト開発を進めていると考えられます。

この体制により、以下のような効果があると推測されます。

- AI技術の迅速な実装: 研究開発から実装までのスピードが速い

- 顧客フィードバックの反映: 実際の利用状況を元に改善を継続

- 高品質なUX提供: デザインチームとの連携により使いやすさを追求

BizDevチームとの連携

IVRyは、BizDevチームがプロダクトマネジメント、新規事業開発、マーケティング・セールスを担当しています。BizDevチームとエンジニアリングチームが密接に連携することで、市場ニーズに即したプロダクト開発が可能になっていると考えられます。

具体的なAI活用施策と成果

LLM技術を活用した電話自動応答

IVRyのプロダクトは、LLM技術を活用することで、従来のIVRシステムでは実現できなかった高度な自動応答を可能にしています。

- 自然な対話: 定型文ではなく、自然な会話でのやり取り

- 柔軟な対応: 想定外の質問にも適切に対応

- 学習機能: 利用データから継続的に改善

AIブログリレー企画

2025年9月、IVRyは「AIブログリレー」という企画を実施しました。これは、社員が日替わりでAI関連の記事を投稿する取り組みで、以下のような効果があったと考えられます。

- 社内のAI知見共有: 各メンバーのAI活用ノウハウを全社で共有

- 社外への情報発信: 企業としてのAI技術力をアピール

- 学習文化の醸成: AI技術について学び、発信する文化の定着

公式note・技術ブログでの情報発信

IVRyは、noteで以下のようなマガジンを運営し、積極的に情報発信しています。

- AIブログマガジン: AI活用の実践知を共有

- エンジニアブログマガジン: 技術的な取り組みを紹介

- Designブログマガジン: デザインへのこだわりを発信

- BizDevブログマガジン: 事業開発の知見を共有

さらに、より技術的な内容はZennで発信するなど、媒体を使い分けていると考えられます。

急成長する組織

IVRyは、事業・組織ともに驚異的なスピードで成長しており、従業員数は220名超に達しています。この急成長を支えているのが、AI技術を中核に据えたプロダクト開発体制と考えられます。

この体制が機能する5つの理由

IVRyのAI推進体制がうまく機能している背景には、5つの成功要因があると考えられます。

1. AI技術をプロダクトの中核に配置

「社内のAI活用」ではなく「AI技術を顧客に提供する」プロダクト企業として、組織全体がAI技術を中心に構成されている点が成功要因と考えられます。

2. NLPエンジニアの専門性

LLM技術の専門家であるNLPエンジニアを中心とした開発体制により、最新のAI技術を迅速にプロダクトに反映できていると推測されます。

3. 社会課題解決へのコミットメント

日本の労働力不足という明確な社会課題に対して、AI技術で解決策を提供するという強い使命感が、組織の推進力になっていると考えられます。

4. 情報発信による学習文化

AIブログリレーや公式note運営など、積極的な情報発信により、社内でAI技術について学び、共有する文化が醸成されていると推測されます。

5. BizDevとエンジニアリングの密接な連携

市場ニーズと技術開発を緊密に連携させることで、顧客が本当に必要とするAI機能を迅速に提供できていると考えられます。

他社への示唆

IVRyの事例から、以下のような示唆が得られます。

AI技術をプロダクト化する際のポイント

- 専門人材の確保: NLPエンジニアなど、AI技術の専門家を中核に配置

- 明確な社会課題の設定: 解決すべき課題を明確にし、技術で挑む

- 情報発信文化: ブログリレーなど、学び・共有する文化の醸成

- BizDevとの連携: 市場ニーズと技術開発を密接に結びつける

- 複数チャネルでの発信: note、Zennなど、媒体を使い分けた情報発信

プロダクト開発プロセスの参考

- フェーズ1: 基本的な電話自動応答システムの開発

- フェーズ2: LLM技術の導入と高度化

- フェーズ3: NLPエンジニアチームの強化

- フェーズ4: 顧客フィードバックを元にした継続的改善

- フェーズ5: 情報発信による知見共有と組織成長

まとめ

IVRyのAI推進体制は、LLM技術を専門とするNLPエンジニアチームを中核に、AI技術をプロダクトの中心に据えた開発体制が特徴です。「LLMの技術をすべての人に届ける」というミッションのもと、日本の労働力不足という社会課題の解決に取り組んでいます。

AIブログリレーや公式note運営など、積極的な情報発信により、社内でAI技術について学び、共有する文化が醸成されており、220名超の急成長組織を支えていると考えられます。

他社がこの事例から学べることは、AI技術をプロダクトの中核に配置すること、専門人材の確保、明確な社会課題の設定、情報発信文化の醸成、そしてBizDevとエンジニアリングの密接な連携という、AI技術のプロダクト化の5つの柱です。

📖 参考資料

本記事は以下の公開情報を参考に作成しました。