📋 AI組織レビューとは

企業のAI推進体制や取り組みを分析し、他の企業にもわかりやすく伝え、AI推進を支援することを目的とした企画です。本記事は、その第1弾として、先進的なAI活用を進めるtacomsの組織体制を徹底分析しました。

この記事で伝えたいこと(結論)

AI推進を全社に浸透させるには、中央統制と現場自律のバランスが不可欠です。tacomsは、CEO直下にAI Labを設置し、各部門にAIチャンピオンを配置することで、トップダウンとボトムアップを両立させました。その結果、ビジネス部門で週5時間の業務効率化を実現し、エンジニア部門ではAIネイティブ開発への移行を加速させています。

本記事では、tacomsのAI推進体制を組織図から具体的な施策まで徹底分析し、他社が参考にできる実践的なポイントを抽出します。

重要: AI推進の成否は、組織設計で8割決まります。ツール選定よりも、推進体制の構築が先決です。

📝 本記事は「先進企業に学ぶAI推進体制」シリーズの第1弾です

各社のAI組織構造を詳細に分析し、貴社のAI推進体制構築に役立つ実践知を提供します。

誰向けの記事か

- 経営者・役員(AI推進の組織設計を検討中)

- AI推進担当者・CAIO(推進体制の具体例を知りたい)

- 事業責任者(部門でのAI活用を本格化したい)

- 情報システム・人事責任者(AIチャンピオン制度の導入を検討中)

なぜ今、AI組織体制の構築が重要なのか

2024年以降、多くの企業でChatGPTやGitHub Copilotなどの生成AIツールが導入されていますが、全社的な成果に繋がっているケースは限定的です。その最大の原因は、「ツールは入れたが、組織体制が整っていない」ことにあります。

AI推進が頓挫する典型的なパターンは以下の3つです。

AI推進が頓挫する典型パターン

1. トップダウンのみで現場が動かない

経営層がAI活用を宣言するも、現場には具体的な推進者がおらず、結局誰も使わない状態に陥ります。「使ってください」という号令だけでは、業務に組み込まれることはありません。

2. ボトムアップのみで統制が効かない

現場の有志がバラバラにツールを導入した結果、部署ごとに異なるSaaSが乱立し、ナレッジが分散します。セキュリティリスクや属人化の問題も発生しやすくなります。

3. IT部門任せで事業インパクトが出ない

AI推進をIT部門に丸投げすると、技術的には正しくても、ビジネス価値に直結しにくい施策になりがちです。事業部門との連携が薄いため、現場の課題解決に繋がりません。

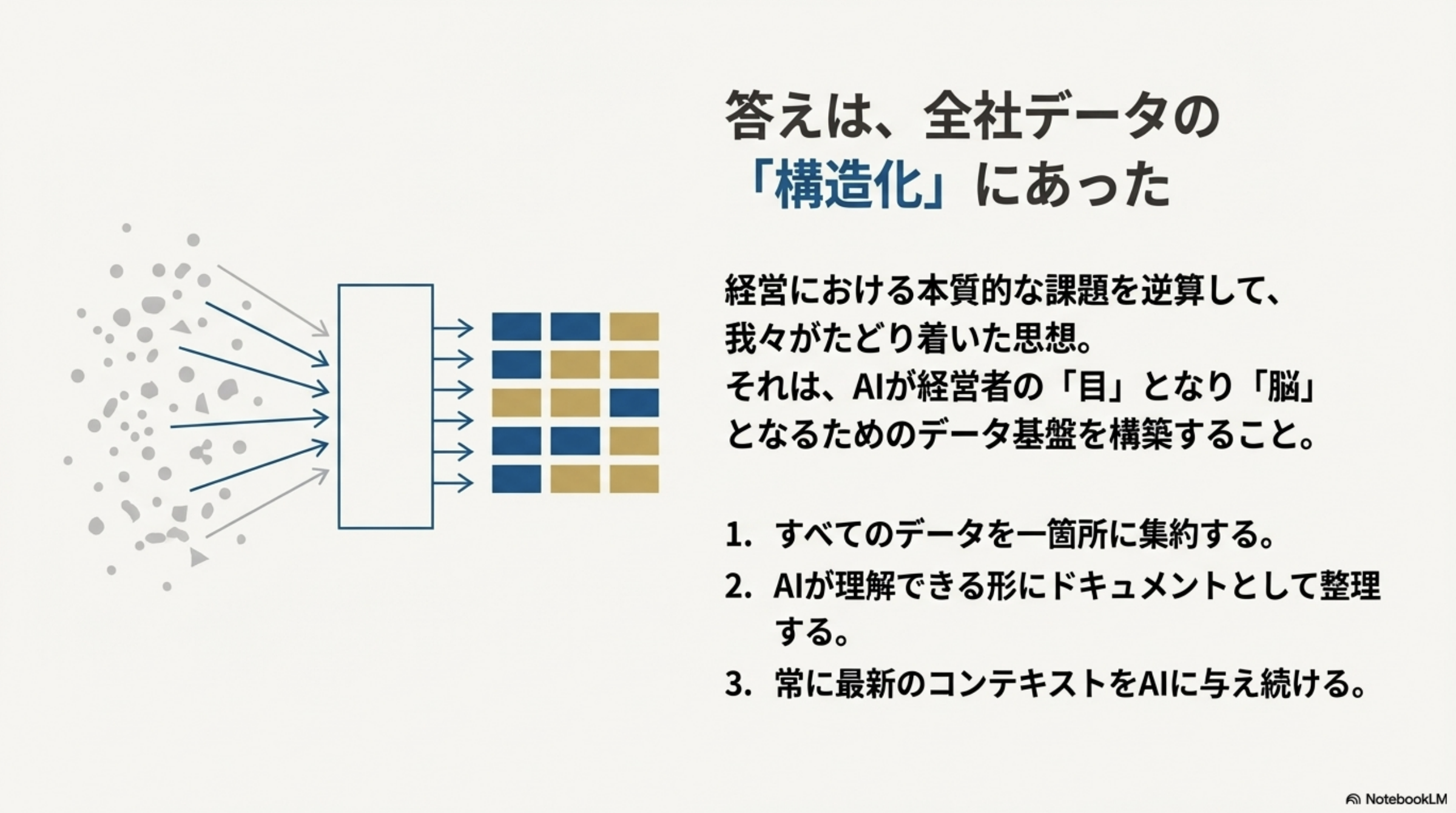

組織体制が成否を分ける理由

AI活用は単なるツール導入ではなく、業務プロセスの再設計と組織文化の変革を伴います。そのため、以下の要素を組織的に担保する必要があります。

- 推進責任者の明確化(誰が全社AI戦略を統括するか)

- 現場推進者の配置(各部門にAI活用を牽引する人材を置く)

- 横断的なナレッジ共有の仕組み(成功事例や失敗事例を全社で共有)

- 明確なKPI設定(「使った」ではなく「成果が出た」を測る)

これらを実現している企業の一つが、tacomsです。

tacomsから学べること

tacomsのAI推進体制は、中小企業から大企業まで応用可能な普遍性を持っています。特に以下の3点が参考になります。

- CEO直下のAI Lab設置による意思決定の速さと全社への影響力

- AIチャンピオン制度による現場浸透と部門横断連携

- 具体的なKPI(週5時間改善)による成果の可視化

次章以降で、tacomsの組織構造と具体的な施策を詳しく見ていきます。

tacoms企業概要とAI推進の背景

tacomsは、飲食店向けバーティカルSaaS「Camelシリーズ」を展開する企業です(公式サイト)。「発明で、半径5mの人を幸せに」をミッションに掲げ、10,000店舗以上の飲食店の売上拡大・業務効率化を支援しています。近年は自社のAI推進にも積極的に取り組んでおり、AI Lab所長の加川氏を中心に、全社的なAI活用体制を構築し、「グローバル基準AIスタートアップ化」を目指しています。

企業プロフィール

tacomsは、2019年5月設立の飲食業界特化型SaaS企業です(代表取締役: 宮本誠太氏)。従業員数56名(2025年8月時点)の少数精鋭組織でありながら、Camelシリーズで1億1,500万件の注文処理、30サービス連携を実現し、AI活用でも先進的な取り組みを進めています。

AI推進を本格化したきっかけ

tacomsがAI推進を本格化した背景には、以下のような課題認識があったのではないかと推測されます。

- プロダクト開発のスピードアップ:競合との差別化のため、開発速度の向上が求められていた

- 顧客サポートの高度化:問い合わせ対応の質とスピードの両立が課題だった

- 社内業務の効率化:少数精鋭組織ゆえの、一人あたりの生産性向上が重要だった

これらの課題に対し、「AI活用は全社員の必須スキル」と位置づけ、組織的な推進体制を整備したものと考えられます。

目指すビジョン:グローバル基準AIスタートアップ化

tacomsが掲げる「グローバル基準AIスタートアップ化」とは、単にAIツールを使うだけでなく、AIネイティブな働き方と開発プロセスを標準とすることを意味します。

具体的には以下を目指しています。

- エンジニア全員がAIを活用したコーディングを実践

- ビジネス職もGASやDifyなどを使いこなし、自律的に業務を効率化

- プロダクトにAI機能を標準装備し、顧客価値を向上

このビジョンを実現するために、AI Labが中核となって推進しています。

AI Labの組織構造と役割

tacomsのAI推進の中核を担うのが、CEO直下に設置されたAI Labです。AI Lab所長の加川氏を筆頭に、全社AI推進、部門連携、サポート・人材採用の3つの機能を持ちます。

全体構成の俯瞰図

tacomsのAI推進組織は、以下のような構造になっています。

※ 以下は元記事の内容から推測し、体制を構造化したものです

tacoms

│

├─ CEO(宮本氏)

│

└─ AI Lab(所長: 加川氏)

│

├─ 全社AI推進

│ ├─ ミッション策定(グローバル基準AIスタートアップ化)

│ ├─ 半年/3年計画立案

│ ├─ 部門横断のAI定例・ナレッジ共有 (#ask_ai, bot運用)

│ └─ AI研修企画・実施

│

├─ 部門連携(AIチャンピオンを通じた推進)

│ ├─ コーポレート:AI活用事例創出・社外発信

│ ├─ エンジニア:AIコーディング定着、OSS化、AIネイティブ開発

│ ├─ PdM:既存プロダクトの再定義・AI化

│ └─ ビジネス:業務プロセス効率化、週5h改善

│

└─ サポート/人材採用

├─ AI活用の業務分析・仕組み化支援

└─ AIオペレーション最適化人材の採用

この構造の特徴は、CEO直下にAI Labを置くことで、全社横断の権限と影響力を持たせている点です。IT部門やR&D部門の配下ではなく、経営直轄にすることで、事業戦略とAI活用を直接接続しているものと考えられます。

AI Lab所長(加川氏)の役割

AI Lab所長の加川氏は、全社のAI推進を統括する責任者として、以下のような役割を担っていると考えられます。

ミッション策定

「グローバル基準AIスタートアップ化」という抽象的なビジョンを、具体的なアクションプランに落とし込んでいるものと推測されます。各部門の現状とあるべき姿を定義し、ギャップを埋めるための施策を設計しているのではないでしょうか。

半年/3年計画の立案

短期(半年)と中期(3年)の2つのタイムラインで計画を立てることで、速度と持続性を両立させているものと考えられます。半年計画では具体的な施策とKPIを設定し、3年計画では組織能力の向上と人材育成を視野に入れているのではないでしょうか。

部門横断調整

各部門のAIチャンピオンと連携し、全社最適の視点で優先順位を調整していると推測されます。例えば、エンジニア部門で生まれたAIコーディングのノウハウを、ビジネス部門のGAS開発に応用するといった横展開を推進しているのではないでしょうか。

全社AI推進機能

AI Labの中核機能である「全社AI推進」では、以下の4つの活動を実施しているものと考えられます。

1. ミッション策定(グローバル基準AIスタートアップ化)

全社員が「なぜAIを使うのか」を理解し、納得するためのビジョンを言語化していると考えられます。単なる効率化ではなく、「顧客価値の最大化」や「創造的な仕事への集中」といった前向きなメッセージを発信することで、心理的抵抗を減らすことを意図しているのではないでしょうか。

2. 半年/3年計画の立案

具体的な施策例としては、以下のような計画を立てているものと推測されます。

| タイムライン | 主要施策 | KPI |

|---|---|---|

| 半年計画 | AIコーディング定着、ビジネス部門の週5h改善 | コード生成率50%、業務時間削減5h/週 |

| 3年計画 | 全社員のAIリテラシー向上、AIネイティブプロダクト開発 | 全社員がAI活用、新機能の50%にAI搭載 |

3. 部門横断のAI定例・ナレッジ共有(#ask_ai, bot運用)

毎週または隔週で、部門横断のAI定例会を開催し、成功事例や失敗事例を共有しているものと考えられます。また、Slackなどの社内チャットに「#ask_ai」チャンネルを設け、AI活用に関する質問や相談を気軽にできる環境を整備しているのではないでしょうか。

bot運用では、社内FAQやプロダクト仕様をAIに学習させ、「不定期に来る質問に全て答える」負荷を軽減しているものと考えられます。これにより、AIチャンピオンが本来の業務に集中できる時間が増えているのではないでしょうか。

4. AI研修企画・実施

全社員向けの基礎研修から、職種別の実践研修まで、段階的な教育プログラムを提供しているものと推測されます。特に、「AIを使うだけ」ではなく、「AIを活用した業務設計」ができる人材を育成することに注力しているのではないでしょうか。

AIチャンピオン制度の詳細

tacomsのAI推進体制の最大の特徴が、AIチャンピオン制度です。各部門にAI活用の旗振り役を配置し、中央(AI Lab)と現場(各部門)を繋ぐ架け橋としています。

AIチャンピオンとは

AIチャンピオンとは、各部門においてAI活用を推進する責任者のことです。ITやAIの専門家である必要はなく、「自部門の業務を深く理解し、AI活用の可能性を見出せる人」が選ばれます。

役割定義と選出基準

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 主な役割 | 自部門のAI活用施策の企画・実行、AI Lab との連携、成果の社内発信 |

| 選出基準 | 業務理解が深い、新しいツールへの興味がある、周囲を巻き込む力がある |

| 求められるスキル | 業務分析力、試行錯誤する姿勢、ナレッジ共有の習慣 |

各部門への配置理由

AIチャンピオンを各部門に配置する理由は、現場の文脈を理解した推進が重要だったからではないでしょうか。中央からの一律指示では、部門ごとの業務特性や課題の違いに対応しきれないことが多いでしょう。AIチャンピオンが自部門の実情に合わせた施策を設計することで、実効性の高いAI活用が実現するのではないかと考えられます。

部門別の取り組みと成果

各部門のAIチャンピオンは、それぞれの業務特性に応じた施策を展開しているものと考えられます。

コーポレート部門

AI活用事例創出

人事、経理、総務などのバックオフィス業務において、GASやDifyを活用した効率化事例を創出しているものと考えられます。例えば、経費精算の自動仕訳や、採用候補者への自動返信などが実装されているのではないでしょうか。

社外発信の実績

tacomsのAI活用事例は、noteなどで積極的に発信されています(参考: プロダクトの仕様を、ソースコードを読んで回答してくれる機能)。これにより、採用ブランディングや顧客からの信頼獲得にも繋がっているのではないかと推測されます。

エンジニア部門

AIコーディング定着

GitHub Copilotなどのコード生成AIを全エンジニアが活用し、コーディング速度が大幅に向上しているものと考えられます。単なる補完ではなく、テストコードの自動生成やリファクタリング提案など、高度な活用が進んでいるのではないでしょうか。

OSS化の取り組み

社内で開発したAI活用のツールやライブラリをOSS化し、コミュニティに還元しているものと考えられます。これにより、外部からのフィードバックを得て、さらなる改善に繋げているのではないでしょうか。

AIネイティブ開発への移行

新規機能開発においては、最初から「AIでどう実現するか」を前提に設計するようになっているものと推測されます。これにより、従来は実現困難だった機能(例: 自然言語での検索、ユーザー行動の予測)が標準機能として搭載されるようになっているのではないでしょうか。

PdM部門

既存プロダクトの再定義

既存のSaaS製品に対し、「AI活用でどう進化させるか」を再検討しているものと考えられます。例えば、手動で設定していた項目をAIが自動推奨する機能や、ユーザーの利用パターンから最適なワークフローを提案する機能などが追加されているのではないでしょうか。

AI化の具体例

- ユーザーからの問い合わせを自動分類し、適切な回答候補を提示

- データ入力時に、過去の類似パターンから入力内容を推奨

- レポート生成を自動化し、手作業を90%削減

ビジネス部門

業務プロセス効率化

営業やカスタマーサクセス部門では、顧客とのコミュニケーションや社内調整にかかる時間を大幅に削減しているものと考えられます。具体的には、以下のような施策が実施されているのではないでしょうか。

- 顧客からの問い合わせに対する一次回答の自動生成

- 週次レポートの自動作成(GAS + スプレッドシート + AI)

- 契約書の要点抽出と確認ポイントの自動整理

週5時間改善の内訳

ビジネス部門では、一人あたり週5時間の業務時間削減を達成しているとされています。内訳は以下の通りです。

| 業務 | 従来の所要時間 | AI活用後 | 削減時間 |

|---|---|---|---|

| 顧客問い合わせ対応 | 10h/週 | 7h/週 | 3h |

| 週次レポート作成 | 2h/週 | 0.5h/週 | 1.5h |

| 契約書確認 | 1h/週 | 0.5h/週 | 0.5h |

| 合計 | 13h/週 | 8h/週 | 5h |

この5時間を、顧客との関係構築や新規提案の時間に振り向けることで、売上向上にも寄与しているのではないかと考えられます。

横断定例の運用方法

AIチャンピオン同士、およびAI Labとの連携を強化するため、定期的な横断定例会を開催しているものと推測されます。

頻度と形式

- 頻度:隔週1回、1時間

- 形式:オンライン会議(全社員も自由参加可)

- アジェンダ:各部門の進捗共有、課題相談、ナレッジ共有、次のアクション決定

#ask_ai の活用法

Slack上に「#ask_ai」チャンネルを設け、AI活用に関するあらゆる質問を受け付けています。AIチャンピオンやAI Labメンバーが迅速に回答することで、全社員のAI活用のハードルを下げているのではないかと考えられます。

特に、以下のような質問が日常的に投稿されているものと推測されます。

- 「この業務、AIで効率化できますか?」

- 「プロンプトがうまくいかないのですが、アドバイスください」

- 「このエラー、どう対処すればいいですか?」

ナレッジ共有の仕組み

成功事例だけでなく、失敗事例も積極的に共有しています。「このプロンプトではうまくいかなかった」「この業務はAI化に向いていなかった」といった学びを全社で蓄積することで、試行錯誤の無駄を減らしているのではないかと考えられます。

ナレッジは、社内wikiやNotionにドキュメント化され、いつでも参照できる状態にしているものと考えられます。

サポート体制と人材戦略

AI推進を持続可能にするためには、AIチャンピオンや現場社員を支えるサポート体制と、継続的な人材育成・採用戦略が不可欠です。tacomsでは、この2つを組織的に整備しているものと考えられます。

AI活用の業務分析・仕組み化支援

AIチャンピオンが「何をAI化すべきか」を判断するのは容易ではない場合が多いでしょう。そのため、AI Labが業務分析を支援し、AI化の適性を見極めるフレームワークを提供しているのではないかと推測されます。

業務分析のステップ

- 業務の棚卸し: 現在の業務フローを洗い出し、時間のかかっている工程を特定

- AI適性の評価: 反復性、ルールベース、データ量の観点で評価

- 優先順位付け: 効果 × 実現性 × リスク のマトリクスで優先度を決定

- PoC実施: 小さく試して、効果を検証

- 本格展開: 成功したものを横展開

このステップを、AI Labがハンズオンで伴走することで、AIチャンピオンの負担を軽減しているのではないかと考えられます。

AIオペレーション最適化人材の採用方針

tacomsは、AI活用の専門人材として「AIオペレーション最適化人材」を積極的に採用しているものと考えられます。これは、AIエンジニアとは異なり、ビジネスとAIの橋渡しができる人材です。

求められるスキルセット

| スキル領域 | 具体的な内容 |

|---|---|

| 業務理解 | 営業、CS、バックオフィスなどの業務プロセスを理解 |

| AI活用スキル | プロンプトエンジニアリング、GAS/Dify/n8n などのツール活用 |

| データ分析 | 業務データを分析し、改善余地を定量化 |

| プロジェクト推進 | 関係者を巻き込み、施策を実行まで持っていく |

従来のITエンジニアやビジネス職とは異なる、ハイブリッド型の人材が求められているものと考えられます。

スキルマップと育成計画

全社員のAIスキルレベルを可視化し、段階的に育成する仕組みを整えているのではないでしょうか。

AIスキルレベルの定義

| レベル | 定義 | 期待される行動 |

|---|---|---|

| Lv.1 基礎 | ChatGPTなどの対話型AIを日常業務で活用 | 文章作成、要約、翻訳などで時間短縮 |

| Lv.2 応用 | GASやDifyで簡単な自動化を実装 | 定型業務の自動化を自力で構築 |

| Lv.3 設計 | 業務全体を再設計し、AI活用を組み込む | 部門の業務プロセスを最適化 |

| Lv.4 推進 | 全社的なAI活用戦略を立案・実行 | AIチャンピオンやAI Labメンバーとして活躍 |

各レベルに応じた研修プログラムを用意し、社員が段階的にスキルアップできるようにしているものと推測されます。

特筆すべき施策:ソースコード回答機能

tacomsのAI活用事例の中でも特に注目すべきが、プロダクトの仕様をソースコードから回答してくれる機能です。この機能は、AI Labが開発し、社内で運用されています。

プロダクト仕様をソースコードから回答

一般的に、プロダクトの仕様に関する問い合わせには、エンジニアやPdMが個別に対応するケースが多いでしょう。質問が不定期に来る場合、その都度作業を中断する必要があり、生産性を下げる要因となることがあります。tacomsでも、こうした課題があったのではないかと推測されます。

そこで、ソースコードをRAG(Retrieval-Augmented Generation)で学習させ、自然言語での質問に自動回答する仕組みを構築したものと考えられます。

仕組みの概要

- GitHubリポジトリのソースコードを定期的に取り込み

- コード、コメント、ドキュメントをベクトル化

- ユーザーの質問に対し、関連するコード箇所を検索

- LLMが、検索結果をもとに回答を生成

- 回答には、該当するコード箇所のリンクも含める

これにより、「この機能はどう実装されていますか?」「このAPIの仕様は?」といった質問に、即座に回答できるようになったのではないでしょうか。

AIチャンピオン増加に対応する仕組み

今後、AIチャンピオンが各部門で増えていくことを見越して、この機能を開発したのではないかと考えられます。AIチャンピオンが増えるほど、技術的な質問も増える可能性があります。それらすべてにエンジニアが対応していては、開発速度が落ちてしまうでしょう。

ソースコード回答機能により、技術的な質問の80%を自動化し、エンジニアは残りの20%(複雑な設計判断や新機能の相談)に集中できるようになったのではないでしょうか。

技術的な実装アプローチ

技術的には、以下のスタックで実装されているものと推測されます。

| 要素 | 採用技術 |

|---|---|

| ソースコード取り込み | GitHub API、定期実行(GitHub Actions) |

| ベクトルDB | Pinecone または Qdrant |

| LLM | GPT |

| フロントエンド | Slack bot または 社内Webアプリ |

この体制が機能する5つの理由

tacomsのAI推進体制がうまく機能している背景には、5つの成功要因があります。

1. CEO直下のAI Lab配置による意思決定の速さ

AI LabをCEO直下に置くことで、以下のメリットが生まれています。

- 経営戦略との直接接続: AI活用が事業戦略の一部として明確に位置づけられる

- 予算・リソースの優先確保: AI推進に必要な投資が迅速に承認される

- 全社への影響力: 各部門に対し、「経営が本気でやっている」というメッセージが伝わる

IT部門やR&D部門の配下では、どうしても「技術的な取り組み」という色が強くなりがちですが、CEO直下にすることで、事業成果に直結する施策として推進されています。

2. AIチャンピオン制度による現場浸透

中央集権的なAI推進では、現場の実情に合わない施策になりがちです。tacomsは、各部門にAIチャンピオンを配置することで、現場主導の推進を実現しています。

AIチャンピオンがいることで、以下の好循環が生まれています。

- 現場の課題を深く理解した施策が生まれる

- 成功事例が他部門にも共有され、横展開が進む

- AI Labと現場の双方向コミュニケーションが活性化する

3. 横断定例によるナレッジ共有

隔週で開催される横断定例会は、全社のAI活用を加速する触媒として機能しています。

定例会の効果:

- 他部門の成功事例を知ることで、自部門への応用アイデアが生まれる

- 失敗事例の共有により、同じ失敗を繰り返さない

- AIチャンピオン同士の横の繋がりが強化され、相談しやすくなる

また、定例会での議論を社内wikiにドキュメント化することで、全社員がいつでもナレッジにアクセスできるようにしています。

4. 明確なKPI(週5h改善)

AI推進において、「使った人数」や「導入ツール数」をKPIにすると、本質的な成果が見えなくなります。tacomsは、業務時間の削減という明確なKPIを設定しています。

特にビジネス部門の「週5時間改善」は、以下の点で優れたKPIです。

- 測定可能: 業務時間は客観的に計測できる

- 意味がある: 時間削減は、コスト削減や売上向上に直結する

- 伝わりやすい: 経営層にも現場にも、成果が一目で分かる

このKPIがあることで、AI推進の優先順位が明確になり、施策の選択と集中が進みます。

5. サポート体制の充実

AIチャンピオンに「頑張ってください」と丸投げするのではなく、AI Labが業務分析や技術支援を提供しています。

具体的には、以下のサポートが提供されています。

- 業務の棚卸しと AI適性評価のフレームワーク提供

- プロンプトエンジニアリングの相談対応

- GASやDifyの実装サポート

- 失敗時のトラブルシューティング

このサポート体制があることで、AIチャンピオンは安心して挑戦でき、AI活用の成功確率が高まっています。

他社が参考にできる実践ポイント

tacomsの体制は、企業規模や業種を問わず応用可能です。ここでは、企業規模別に、参考にできるポイントを整理します。

小規模企業(50名未満)での適用

簡易版の体制設計

小規模企業では、AI Labのような専任組織を作るリソースがない場合も多いでしょう。その場合は、以下のような簡易版から始めることをおすすめします。

- AI推進リーダーを1名任命(兼務でOK)

- 月1回のAI活用共有会を開催(30分〜1時間)

- Slackの #ai-活用 チャンネルで、成功事例や質問を共有

重要なのは、「誰が推進しているか」が明確であることと、「ナレッジが共有される場」があることです。

リソース制約下での優先順位

限られたリソースで最大の効果を出すには、以下の優先順位で取り組むことが有効です。

- すぐに効果が出る定型業務の自動化(週報作成、議事録要約など)

- エンジニアのコーディング効率化(GitHub Copilot導入)

- 顧客対応の品質向上(問い合わせ対応の下書き自動生成)

「AI戦略」を壮大に描く前に、小さな成功を積み重ねることが、全社への浸透に繋がります。

中堅企業(50-300名)での適用

部門数に応じたAIチャンピオン配置

中堅企業では、部門が明確に分かれているため、tacomsと同様に各部門にAIチャンピオンを配置することが有効です。

目安として、以下のような配置が考えられます。

| 部門 | AIチャンピオン人数 | 推進施策の例 |

|---|---|---|

| 営業 | 1-2名 | 提案資料の自動生成、顧客データ分析 |

| カスタマーサクセス | 1名 | 問い合わせ対応の効率化 |

| エンジニア | 1-2名 | AIコーディング定着、テスト自動化 |

| バックオフィス | 1名 | 経費精算、請求書処理の自動化 |

AIチャンピオンは、必ずしもAIの専門家である必要はありません。業務を深く理解し、改善意欲のある人を選ぶことが重要です。

段階的な展開計画

一度に全社展開すると、混乱や抵抗が生まれやすくなります。以下のようなフェーズで段階的に進めることをおすすめします。

| フェーズ | 期間 | 主な活動 |

|---|---|---|

| Phase 1 | 0-3ヶ月 | パイロット部門(1-2部門)でPoC実施 |

| Phase 2 | 3-6ヶ月 | 成功事例を全社共有、他部門へ横展開 |

| Phase 3 | 6-12ヶ月 | AIチャンピオン制度の正式化、KPI設定 |

大企業(300名以上)での適用

事業部制への対応

大企業で事業部制を採用している場合、事業部ごとにAI推進体制を構築しつつ、全社横断の調整機能を設けることが重要です。

tacomsのAI Labに相当する組織を、以下のような2層構造にすることが考えられます。

- 全社AI推進室(CIO or CAIO直下): 全社戦略、ガイドライン策定、横断施策

- 事業部AI推進チーム: 事業部特有の施策、AIチャンピオン支援

ガバナンスとの両立

大企業では、セキュリティやコンプライアンスの要求が厳しいため、AI活用においても慎重な運用が求められます。

以下のようなガバナンス体制を整備することが推奨されます。

| ガバナンス項目 | 対応策 |

|---|---|

| データ取り扱い | データ分類(公開/社内/秘/特秘)と利用ルール策定 |

| ツール管理 | 許可ツールのホワイトリスト化、例外申請フロー |

| 監査ログ | AI利用履歴の記録と定期レビュー |

| 教育 | 全社員向けAIリテラシー研修の義務化 |

詳細は、以下の関連記事を参照してください。

よくある失敗パターンと回避策

AI推進において、多くの企業が同じような失敗を繰り返しています。tacomsの事例から学べる、典型的な失敗パターンとその回避策を紹介します。

トップダウンのみ・ボトムアップのみの限界

失敗パターン1: トップダウンのみ

経営層が「AI活用を進めよう」と号令をかけるものの、現場には具体的な推進者がおらず、誰も動かない状態です。

回避策:

tacomsのように、経営直下のAI Lab(中央)と、各部門のAIチャンピオン(現場)の両方を設けることで、トップダウンとボトムアップを両立させます。

失敗パターン2: ボトムアップのみ

現場の有志が個別にツールを導入するものの、部署ごとにバラバラで、ナレッジが共有されず、セキュリティリスクも高まります。

回避策:

横断定例会や #ask_ai のようなナレッジ共有の仕組みを整備し、全社で学びを蓄積します。また、許可ツールのホワイトリスト化などのガバナンスも必要です。

AIチャンピオンの孤立化

AIチャンピオンに任命されたものの、サポートがなく、一人で抱え込んでしまうケースがあります。

失敗の兆候:

- AIチャンピオンが疲弊し、活動が停滞する

- 他のメンバーが「AIチャンピオンの仕事」と距離を置く

- 成果が出ず、AI推進自体が形骸化する

回避策:

- AI Labによる業務分析・技術支援を提供

- 横断定例で他のAIチャンピオンと繋がる機会を設ける

- 成功事例を社内で積極的に発信し、周囲の理解と協力を得る

tacomsでは、AIチャンピオンを「孤軍奮闘させない」ための仕組みが充実しています。

成果測定の曖昧さ

「AI活用を進める」という目標だけでは、何が成功で何が失敗かが分かりません。

失敗パターン:

- 「ChatGPTを導入しました」で終わり、業務改善に繋がらない

- KPIが「利用者数」だけで、実際の効果が不明

- 経営層が「本当に効果があるのか?」と疑問を持ち、予算が削減される

回避策:

- 業務時間削減や顧客満足度向上など、ビジネス成果に直結するKPIを設定

- tacomsの「週5時間改善」のように、具体的で測定可能な目標を掲げる

- 定期的にKPIをレビューし、施策の優先順位を見直す

比較表: 成功体制 vs 失敗体制

tacomsの成功体制と、よくある失敗体制を比較すると、以下のような違いがあります。

| 観点 | 成功体制(tacoms型) | 失敗体制 |

|---|---|---|

| 推進体制 | CEO直下のAI Lab + 各部門AIチャンピオン | IT部門配下、または現場任せ |

| 現場浸透 | AIチャンピオン制度で各部門に推進者配置 | トップダウン指示のみ、または個人の自主性任せ |

| ナレッジ共有 | 横断定例会、#ask_ai、社内wiki | 属人化、情報が分散 |

| KPI | 明確(週5h改善など、ビジネス成果に直結) | 曖昧(利用者数のみ、など) |

| サポート | AI Labが業務分析・技術支援を提供 | AIチャンピオンが孤立 |

| ガバナンス | 許可ツールのホワイトリスト、監査ログ | 野放し、またはセキュリティ過剰で使えない |

| 教育 | 段階的な研修プログラム、スキルマップ | 一度きりの研修、またはなし |

この表を参考に、自社のAI推進体制を診断してみてください。

まとめ

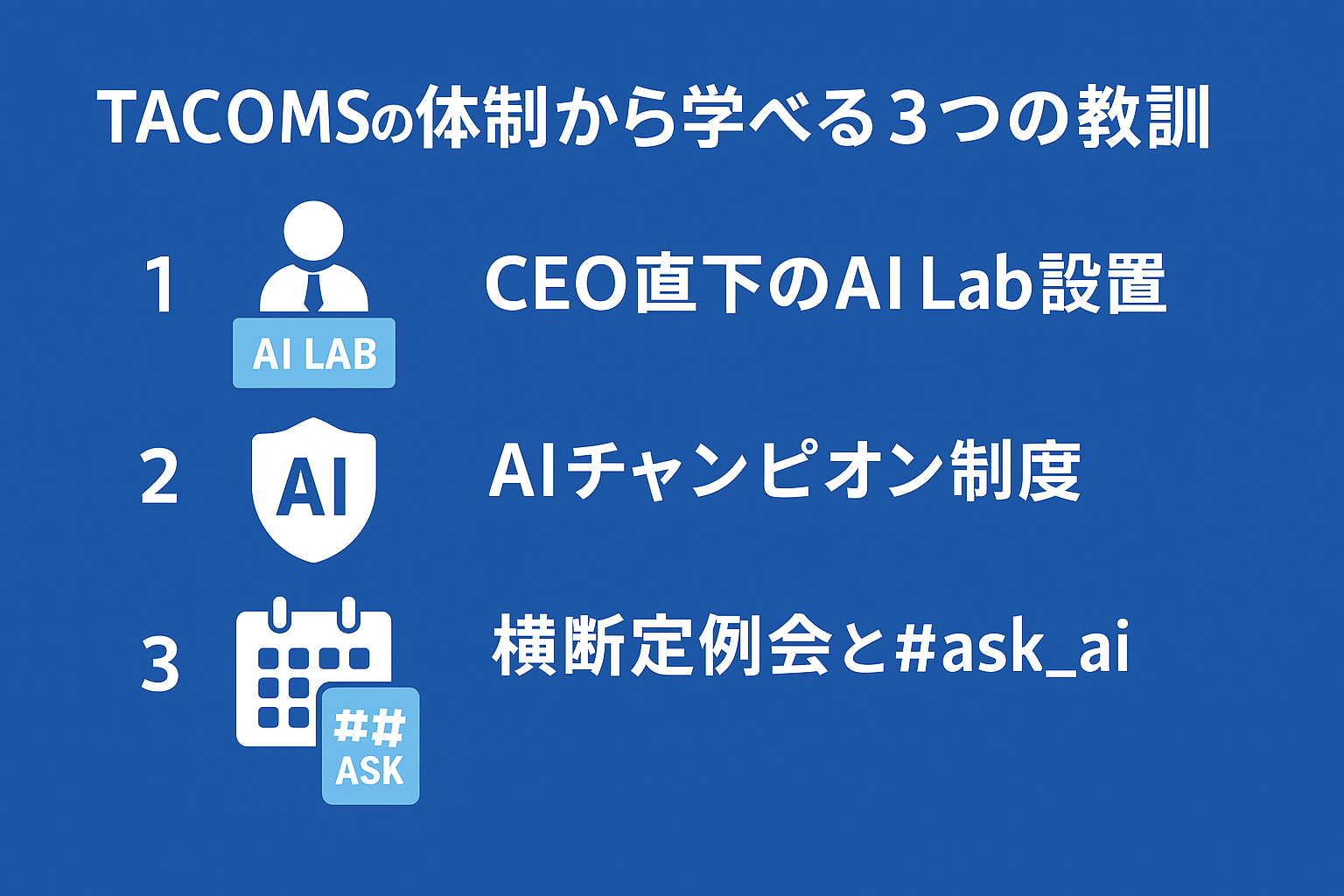

tacomsのAI推進体制は、中央統制と現場自律のバランスを見事に実現しています。その成功の鍵は、以下の3点に集約されます。

tacomsの体制から学べる3つの教訓

1. CEO直下のAI Lab設置により、経営戦略とAI活用を直接接続する

IT部門やR&D部門の配下ではなく、CEO直下に置くことで、意思決定が速く、全社への影響力が大きくなります。

2. AIチャンピオン制度により、現場主導の推進を実現する

各部門に推進者を配置することで、現場の実情に合った施策が生まれ、成功確率が高まります。

3. 横断定例会と #ask_ai により、ナレッジを全社で共有する

成功事例・失敗事例を共有する仕組みがあることで、全社のAI活用が加速します。

自社に適用する際のステップ

tacomsの体制を自社に適用する際は、以下のステップで進めることをおすすめします。

Step 1: AI推進責任者を任命する(小規模なら兼務でOK)

Step 2: パイロット部門を選定し、AIチャンピオンを配置

Step 3: 小さな成功事例を創出し、全社に共有

Step 4: 横断定例会とナレッジ共有の仕組みを整備

Step 5: KPIを設定し、定期的にレビュー

重要なのは、一度に完璧を目指さず、小さく始めて段階的に拡大することです。

AI推進体制構築の支援サービス紹介

AI Nativeでは、貴社に最適なAI組織体制の設計から、AIチャンピオン育成、全社展開まで伴走支援いたします。

🚀 AI推進体制の構築を支援します

tacomsのような成功体制を、貴社の規模・業種に合わせてカスタマイズ。AI Lab設計、AIチャンピオン育成、横断定例の運用支援まで、ハンズオンで伴走します。

- AI推進体制の診断と設計(現状分析、組織設計、ロードマップ策定)

- AIチャンピオン研修プログラム(業務分析、ツール活用、プロジェクト推進)

- 横断定例会の運用支援(ファシリテーション、ナレッジ体系化)

- KPI設計とダッシュボード構築(成果の可視化)

初回相談は無料です。貴社の課題をお聞かせください。

関連記事

AI推進体制の構築に役立つ関連記事もあわせてご覧ください。

- CAIO導入の意味と進め方(経営者向け) - AI推進責任者の役割と導入ステップ

- AI推進フェーズ1の罠と回避策 - 導入初期に起きやすい問題と対策

- AI BPOとは?基礎から導入・比較・事例まで - AI活用の外部委託と内製の判断基準