この記事では、従来のBPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)に生成AIを組み合わせたAI BPO(AI BPO)について、基礎から実務まで一気に整理します。まず「BPOとは何か」を短く復習し、どのようにAIが価値を拡張するのか、導入手順・社内体制・KPI、そして検討時の比較観点(品質・速度・コスト・ガバナンス)を示します。最後に、実装の“型”と失敗回避のチェックリストを共有します。

📝 本記事は継続的に更新される記事です

新しい実践事例や学びを得次第、内容を追記します。定期的にチェックいただけると最新のAI BPO動向をご覧いただけます。

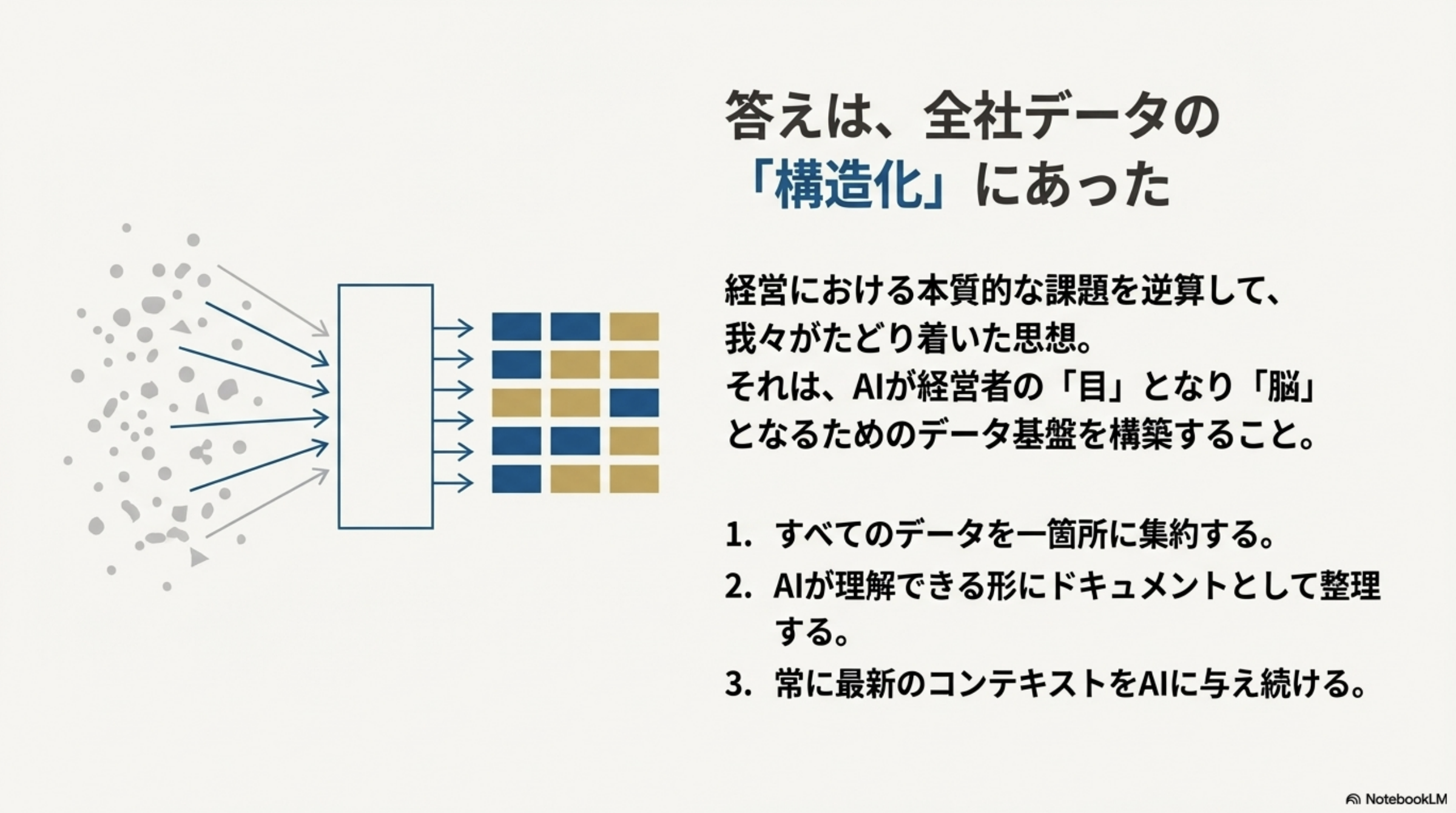

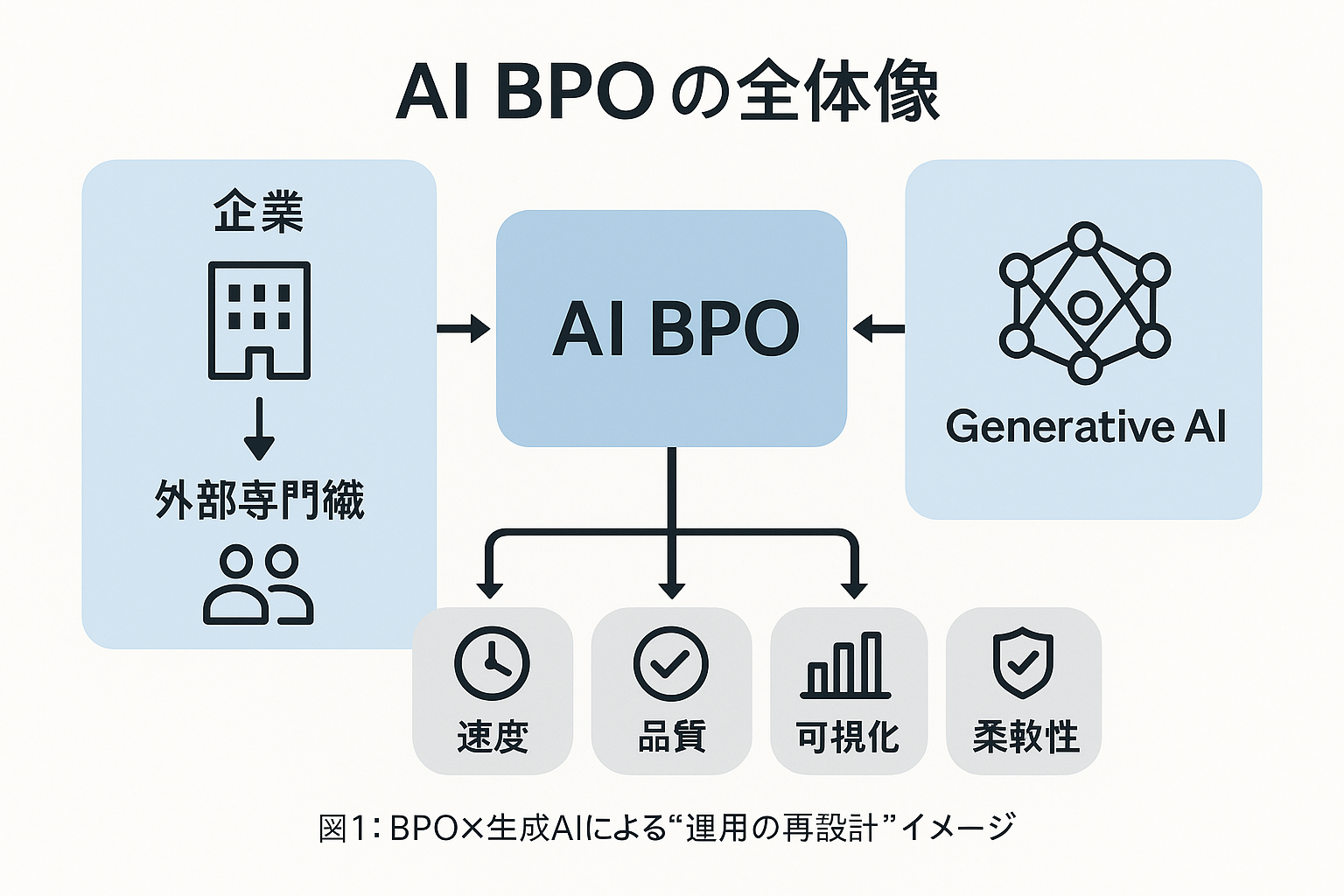

図1:BPO×生成AIによる“運用の再設計”イメージ

まずBPOとは何かを整理する

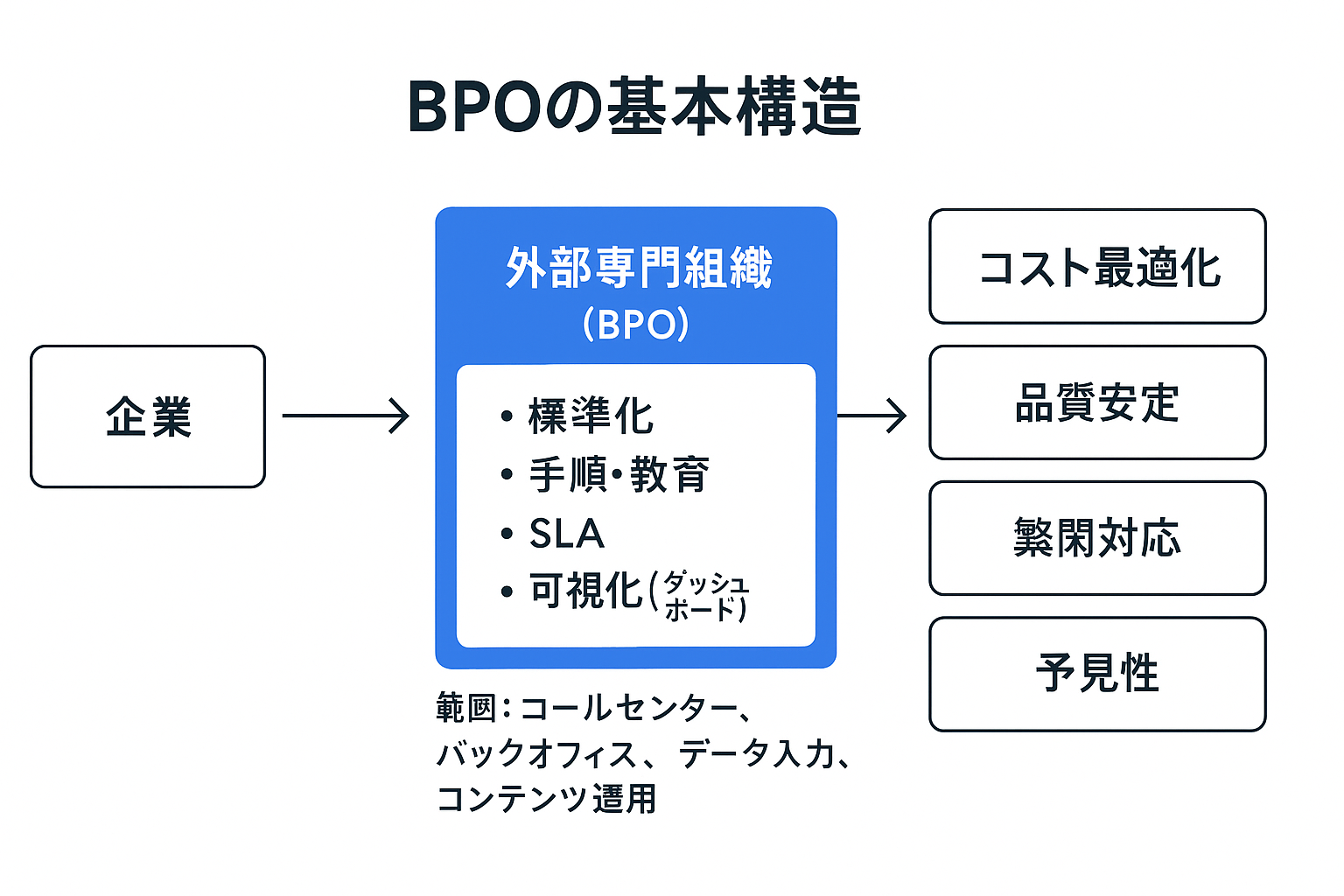

まずBPOとは、企業の定型/準定型業務の一部を外部専門組織に委託し、コスト最適化と品質安定・可視化を図る取り組みを指します。コールセンター、バックオフィス(請求・経理・人事)、データ入力、コンテンツ運用など、反復と一定の判断を伴う業務で活用が進んできました。BPOの価値は「プロセスを標準化し、スケールする運用」を作る点にあります。ここに生成AIを掛け合わせると、アウトプット速度と可観測性が飛躍的に高まり、委託・内製の境界も再設計されます。

BPOは反復性の高い業務を外部に委託し、コストと品質、可視化を最適化する考え方です。対象はコールセンターやバックオフィス、データ入力など。まずは土台となる定義と価値、そして限界を短く押さえたうえで、AI BPOの位置づけを理解していきます。委託の狙い(コスト最適化、品質の平準化、繁閑対応、SLA順守)と限界(属人化の温存、学習の停滞、可視化不足)を俯瞰し、AI BPOで何を補い、何を残すのかの設計視点を先に共有します。

図2:BPOの基本構造(標準化・SLA・可視化)

伝統的BPOの強み

大規模運用の知見、SLA/品質の管理、ピークのハンドリング、コスト予見性は依然として強みです。標準化された手順と教育体系により、波動のある業務量でも品質を維持しながらスケールできます。AI導入後もこの“安定稼働の型”は土台として機能し、AIによる速度・可視化の上積みと相性が良いのが実務上の利点です。

課題:再現性とスピードの両立

属人化や手順分散、ナレッジの非構造化は品質・速度のバラつきに直結します。チェックリストや命名規則だけでは限界があり、可観測性(ログ・メトリクス・トレース)と教育が伴わないと再現性は担保できません。生成AIと自動化は“ばらつきの源”を可視化し、標準化へ収束させるための補助線として効果を発揮します。

| 観点 | 従来BPO | AI BPO | 補足 |

|---|---|---|---|

| 速度 | 人依存 | AIで短縮 | 一次応答/下書きの自動化 |

| 品質 | 監督/教育で担保 | Eval/ガードレール | 偏り/誤りを検出・補正 |

| 可視化 | サマリ中心 | ログ/ダッシュボード | リアルタイム観測 |

| コスト | 人月ベース | 成果/件数ベース | 変動費化の設計 |

AI BPOの概念を実務目線で整理する

AI BPOは既存BPOに生成AIや自動化を統合し、速度・品質・可視化を同時に高めます。本節では“何をAIに任せ、人は何に集中するか”という役割分担と、評価・監査・権限制御を含む運用設計の要点を、現場で使える視点から簡潔に整理します。人は例外処理や価値判断に専念し、AIは下ごしらえ(要約・分類・照会)や観測・通知を担う前提で、ログと監査の整合を最初から組み込みます。

AI BPOは、BPOの運用に生成AI(LLM、RAG、音声/画像/動画のマルチモーダル)や自動化ワークフローを統合し、速度・品質・可視化・柔軟性を同時に高めるアプローチを意味します。単にツールを入れるのではなく、プロセス設計、データ取り扱い、権限・監査、評価(Eval)を一体で運用に落とし込む点が要諦です。委託先との役割分担を再定義し、共通の命名・ログ・失敗時の手順を標準化することで、属人化と“止まりやすさ”を解消します。

何が変わるのか

“人が判断する前の下ごしらえ”をAIが担い、人は例外処理と価値判断に集中します。一次回答の下書き、要約、分類、参照リンク提示が高速化され、レビュー時間とコンテキストスイッチが削減されます。さらに、反復・単純作業(データ入力/転記、分類・タグ付け、テンプレ文生成、日程調整、FAQ一次回答、帳票の項目抽出など)はAIにオフロードされ、人的工数は高付加価値業務へ再配分されます。結果として一次応答時間は短縮し、品質は評価ルーブリックで底上げされ、出力の事実性はRAGで担保しやすくなります。

体制と責任分界

経営(KGI/KPI)× 推進(設計・統制)× 現場(運用)× セキュリティ/法務(ガイドライン)の小さな横断チームが原則です。役割分担を明文化し、二週間スプリントで改善します。設定外出し・命名規則・ログの統一・例外承認の導線など“止まらないための型”を初期に定義し、属人化と停止のリスクを先回りで潰します。

- 命名規則・設定外出し・ログの統一

- 失敗時のリトライ/フォールバック設計

- 監査ログと例外承認の導線

マスターピース・グループのAI-BPO Double BRAINの特徴と比較視点

図3:比較観点(品質・速度・可視化・ガバナンス)

AI-BPO Double BRAINは、マスターピース・グループが提供するコールセンター領域のAI活用例です。CTI連携、ノーコード自動応答、回答補助、要約、FAQ、品質管理、自動学習、アウトバウンドなどを包含。自社要件との適合で比較するため、機能だけでなく導入・運用設計も併せて見ます。特に“教師データ不要の迅速導入”や“VOCのラベリング活用”など、立ち上げ速度と可観測性の設計が特徴です。

AI-BPO Double BRAIN は、マスターピース・グループ株式会社が展開するコールセンター向けAI活用ソリューションの一例です。クラウドCTI「CT-e1/SaaS」と連携し、ノーコードの自動応答シナリオ、オペレーター回答補助、履歴要約、FAQ作成、品質管理、自動学習、さらには自動アウトバウンドまでをカバーし、教師データ(音声データ)なしで迅速導入できる点を特長としています。加えて、VOC(顧客の声)のラベリングによる経営分析や、AI単体の提供から人×AIの運用代行までワンストップで支援する提供形態が示されています。

- 自動応答/シナリオ: ノーコードで設計、夜間・突発対応を補完

- 回答補助/要約: 研修時間短縮、SV負荷軽減、報告漏れ防止

- 品質管理/自動学習: 対応履歴の学習で継続改善

- CTI連携: 「CT-e1/SaaS」と標準連携

- VOC活用: 音声のデジタル化・ラベリングで経営分析に活用

本記事では固有名詞の優劣を論じるのではなく、自社要件への適合度で比較するための観点を以下に整理します。

| 比較観点 | チェックポイント | よくある落とし穴 |

|---|---|---|

| 品質 | 評価基準/ルーブリック、RAG根拠表示 | “雰囲気評価”での採否 |

| 速度 | 一次応答、承認リードタイム、MTTR | 例外処理が手作業で詰まる |

| 可視化 | 入出力/ツール/権限のログ統合 | ログが分散して追跡不能 |

| ガバナンス | PII/著作権、例外申請と監査 | ガイドライン不在のまま運用 |

料金設計の考え方

人月だけでなく「成果基準(件数/品質)+基盤費用+改善サイクル」を分離。スケール時の単価下落(学習効果)も見込みます。

SLO/SLAの設計

SLOは成功率・処理時間・可視化の3点が核。SLAには障害対応・通知・データ保持・セキュリティ連絡を明記します。

📚 AI自動化ツールの選定について

AI BPOを支えるマーケティング自動化ツールやワークフロー自動化ツールの選定については、AIマーケティング自動化ツール比較2025|費用対効果で選ぶベスト10で詳しく解説しています。

BPOに生成AIを掛け合わせた価値と主要ユースケース

生成AIを組み合わせると、一次回答の作成、要約、分類、根拠提示など"下ごしらえ"工程が高速化されます。本節では顧客接点とバックオフィスの典型ユースケースを俯瞰し、RAGや評価ルーブリックで品質の再現性を担保する要点を簡潔に整理します。一次応答時間や人的レビュー量の削減と同時に、出力の事実性やブランド整合を保つガードレールも欠かせません。

BPO 生成AIの組み合わせでは、問い合わせ対応、要約、検索/照会、ケース分類、請求チェック、契約レビュー下書き、研修資料作成などが即効性の高い領域です。RAGで根拠リンクを示し、評価ルーブリックを整えれば、品質の"再現性"が上がり、属人性を抑制できます。まずは価値/実現性/リスク/データ可用性のマトリクスで優先度を付け、短サイクルで成果を確認しましょう。

顧客接点の改善

ナレッジ検索+一次回答の下書き+要約で、応答品質と速度を同時に高めます。RAGにより根拠リンクを明示し、苦情や確認依頼にも一貫した回答が可能になります。一次応答時間の短縮とCS維持を両立するには、FAQの改善サイクルとEval(事実性・トーン・ブランド整合)のレビュー運用をセットで回すことが重要です。

バックオフィスの効率化

仕訳補助、照合、差分検知、稟議の要点抽出などで処理時間とミスを削減します。AIが“前処理”を自動化し、人は例外判断に集中。ガードレール(ルールチェック、閾値、監査ログ)とセットで導入することで、内部統制を崩さずにスループットを引き上げられます。承認リードタイムやMTTRの短縮をKPIに据えると効果が可視化されます。

- ユースケース優先度:価値×実現性×リスク×データ可用性

- 評価:事実性/一貫性/トーン/ブランド適合

- 展開:テンプレ化→横展開→Evalで継続改善

LayerXのAI BPOに関する公式発表と記事の要点整理

LayerXはAIエージェント事業とあわせてAI BPOの構想を公表しています。請求書受領などバックオフィス領域で、人とAIが協働する“自動運転的”な業務フローを志向。ここでは公開情報の要点と、検討時に押さえたい読みどころを簡潔にまとめます。同社はAI-UX(AI中心体験設計)を掲げ、現場に自然に溶け込む運用を志向している点がポイントです。

LayerXはAIエージェント事業の立ち上げとともに、いわゆる「AI-BPO」文脈の取り組みを公表しています。請求書受領代行などの業務プロセスにAIエージェントを組み込み、人とAIが協働する自動運転的な業務フローを目指す構想で、同社の“AI中心体験設計(AI-UX)”を背景に展開されています。ここでは、公開情報から押さえておくべき要点をコンパクトに整理します。

公式発表のポイント

- 2025/04/07付の発表で、AIエージェント事業の開始と、AI-BPOサービスによる業務の完全自動運転を志向する方針を表明。

- 対象はバックオフィス領域(例:請求書受領代行等)をはじめとする業務プロセスで、人×AIの協働を前提に再設計。

- “AI-UX(AI中心体験設計)”構想を掲げ、現場に自然に溶け込むAI体験を提供する方針。

- イベント面では、2025/08/01のBet AI Dayで経営・コーポレート・金融をテーマに取り組みと展望を共有。

| トピック | 要点 | 出典 |

|---|---|---|

| AIエージェント事業 | AI-BPOで自動運転を志向 | news/20250407 |

| AI-UX構想 | 人とAIの協働体験を設計 | news/20250407 |

| カンファレンス | Bet AI Dayで最新動向を共有 | news/20250618 |

関連リンクと読みどころ

- 公式ニュース:AIエージェント事業開始(2025/04/07)

- イベント告知:Bet AI Day(2025/08/01)

- プロダクト紹介:Ai Workforce(AINOW解説)

| 観点 | 見どころ | 確認ポイント |

|---|---|---|

| AI-UX | 現場に溶け込む運用設計 | 例外時の導線・切替手順 |

| 自動運転 | 人×AIの分担とSLO | 成功率・処理時間・監査 |

| 導入速度 | 立ち上げの速さ | ログ/権限/設定の標準化 |

| 要件カテゴリ | 主な項目 | 記載例 |

|---|---|---|

| データ | 機密区分、持ち出し、PII | 特秘データは貼付不可、PIIはマスキング |

| セキュリティ | 権限、監査、通知 | 権限と監査を分離、アラート24h以内 |

| 運用 | 承認、失敗時 | 二段階承認、フォールバック手順 |

| 費用 | 単価、基盤、改善 | 成果課金+基盤費+改善スプリント |

AI BPOを導入するロードマップ

実務では“運用に落ちる型”こそが価値の源泉です。観測(ログ/ダッシュボード)、評価(ルーブリック/Eval)、配布(テンプレート化/教育)、切替(フォールバック/再実行)の4点を最初から含めると、止まらない運用を立ち上げられます。小さく作って、本番を動かしながらスプリントで改善していくのが最短距離です。

ロードマップ(0–90日)

0–30日:体制とルールを確立。命名規則・設定外出し・監査ログ・例外承認を定義。31–60日:PoC→小規模本番。RAGとEvalを導入し、停止/切替の手順を検証。61–90日:運用定着と横展開準備。ダッシュボードでKPIを可視化し、テンプレート化・教育まで仕上げます。

KPIの目安

成功率95%以上、一次回答時間30%短縮、例外承認24時間以内、MTTR1営業日以内を目標に据えます。併せて“完全自動/承認付き自動/手動”の比率を可視化し、責任分界の曖昧さを排除します。コストは「成果単価+基盤費+改善スプリント」の内訳で追い、四半期で見直します。

| 指標 | 目安 | 計測ソース |

|---|---|---|

| 成功率 | 95%以上 | ジョブログ/Eval |

| 一次回答時間 | 30%短縮 | ヘルプデスクKPI |

| 承認リードタイム | 24時間以内 | 承認ワークフロー |

| MTTR | 1営業日以内 | 監視/通知/再実行 |

| 期間 | 到達点 | 測定指標 |

|---|---|---|

| 0–30日 | 体制/ルール確立 | AIポリシー準拠、権限・監査の分離 |

| 31–60日 | 小規模本番 | 成功率、処理時間、ログ完全性 |

| 61–90日 | 運用定着 | 例外承認リードタイム、MTTR |

まとめ

意思決定の主語はベンダー名ではなく“自社要件”です。まず評価基準・監査・切替の設計を先に決め、最初の90日で「止まらない運用」を立ち上げることが最短ルート。四半期ごとにKPIで投資配分を見直し、成果が出た型をテンプレート化して教育・横展開に接続します。

AI BPOは、ツールの可否よりも「設計と運用の型」をいかに早く確立するかが勝敗を分けます。BPOの基礎を踏まえつつ、体制・データ・評価・監査・教育を同時に立ち上げ、小さく始めて速く学び、確実に定着させる——この反復が、スケールするAI運用を実現します。