📋 AI組織レビューとは

企業のAI推進体制や取り組みを分析し、他の企業にもわかりやすく伝え、AI推進を支援することを目的とした企画です。本記事は、その第2弾として、大手インターネット企業サイバーエージェントの組織体制を徹底分析しました。

私の古巣であるサイバーエージェントですが、2012年から約4年間エンジニアとして在籍し、ポイントプラットフォーム事業やコミュニティ事業の立ち上げ・運用に携わりました。当時から技術への投資を惜しまない文化があり、新しい技術への挑戦を推奨する風土が根付いていました。今回、AI推進においても同社らしい大胆かつ組織的なアプローチを展開していることを知り、改めてその取り組みを分析したいと思います。

この記事で伝えたいこと(結論)

サイバーエージェントのAI推進の特徴は、全社インフラとしての生成AI活用と専門組織による推進です。2023年10月に設立された「AIオペレーション室」を中核に、全社員6,200名のリスキリング、約40のAIプロダクト開発を推進しています。さらに2024年には「AIドリブン推進室」を新設し、エンジニアとAIエージェントの協働を加速させています。

本記事では、サイバーエージェントのAI推進体制を組織図から具体的な施策まで徹底分析し、他社が参考にできる実践的なポイントを抽出します。

重要: 大規模組織のAI推進では、専門組織と全社展開のバランスが重要です。サイバーエージェントは両面から同時にアプローチしています。

誰向けの記事か

- 経営者・役員(大規模組織のAI推進戦略を検討中)

- AI推進担当者(専門組織の立ち上げを検討中)

- CTO・技術責任者(エンジニア組織のAI活用を推進したい)

- 人事責任者(全社リスキリングプログラムを検討中)

本記事のポイント

- AIオペレーション室による全社推進: 30名体制で全社のAI活用を支援

- AIドリブン推進室によるエンジニア支援: エンジニアとAIエージェントの協働を促進

- AI Lab発の技術基盤: 2016年から蓄積したAI研究の成果を活用

- 全社員のリスキリング: 6,200名が参加する大規模教育プログラム

- 具体的な成果: 2026年までに業務工数60%削減を目標

次章以降で、サイバーエージェントの組織構造と具体的な施策を詳しく見ていきます。

📚 AI組織構築と経営層の役割

サイバーエージェントのような大規模AI組織を構築する際、経営層によるAI戦略の策定と推進体制の整備が重要です。詳しくはCAIO導入の意味と進め方|AI時代の経営戦略【経営者向け完全ガイド】をご参照ください。

サイバーエージェント企業概要とAI推進の背景

サイバーエージェントは、メディア・インターネット広告・ゲーム・AI・DXなど多岐にわたる事業を展開する大手インターネット企業です(公式サイト)。1998年の創業以来、常に新しい技術への投資を続けており、生成AI時代においても積極的な取り組みを進めていると考えられます。

企業プロフィール

サイバーエージェントは、1998年3月設立のインターネット企業です(代表取締役: 藤田晋氏)。従業員数2,364名を擁し、「21世紀を代表する会社を創る」というビジョンのもと、AbemaTVをはじめとする多様なサービスを展開しています。2016年にはAI研究組織「AI Lab」を設立し、長年にわたってAI技術の研究開発に取り組んできた実績があります。

さらに、グループ全体でエンタープライズ向けのAI/DX事業も展開しており、AI Shift(完全子会社、公式サイト)による企業専用AIエージェント構築プラットフォーム「AI Worker」の提供、サイバーエージェントDX(公式サイト)による国内最大級のデータ活用・AI関連スタッフを擁したDX支援、AI tech studio(公式サイト)によるメディア、クリエイティブ、コールセンター、小売、医療、デジタルガバメントなど多領域でのAI事業開発を行っています。

AI推進を本格化したきっかけ

サイバーエージェントが生成AIの全社展開を本格化した背景には、以下のような認識があったのではないかと推測されます。

- 生成AI技術の急速な進化: ChatGPTをはじめとする生成AIの実用性が高まり、ビジネス活用の可能性が広がった

- 競争力強化の必要性: 多様な事業を展開する中で、業務効率化と新しい価値創造の両面でAI活用が求められた

- AI Lab発の技術基盤: 2016年から蓄積してきたAI研究の成果を全社展開する機が熟した

- エンジニア生産性の向上: AIエージェントがエンジニアの作業を約40%補完できる環境が整いつつあった

サイバーエージェントのAI推進組織体制

サイバーエージェントのAI推進の中核を担うのが、AIオペレーション室とAIドリブン推進室の2つの専門組織です。これらの組織が全社のAI活用を多面的に支援していると考えられます。

全体構成の俯瞰図

サイバーエージェントのAI推進組織は、以下のような構造になっていると推測されます。

※ 以下は公開情報から推測し、体制を構造化したものです

サイバーエージェント

│

├─ 経営層(代表取締役: 藤田晋氏)

│

├─ AIオペレーション室(2023年10月設立)

│ │ 室長: 上野千紘氏(執行役員)

│ │

│ ├─ 全社AI推進

│ │ ├─ 全社員リスキリングプログラム(6,200名参加)

│ │ ├─ AIプロダクト開発支援(約40製品)

│ │ ├─ AI活用ガイドライン策定

│ │ └─ セキュリティ・ガバナンス体制構築

│ │

│ ├─ 開発チーム(約20名)

│ │ ├─ 内製AI製品開発

│ │ ├─ 全社向けAIツール提供

│ │ └─ カスタマイズ対応

│ │

│ └─ 目標設定

│ └─ 2026年までに業務工数60%削減

│

├─ AIドリブン推進室(2024年新設)

│ │

│ ├─ エンジニアリスキリング

│ │ ├─ AI開発スキル育成プログラム

│ │ ├─ AIエージェント活用トレーニング

│ │ └─ 生産性向上の測定・分析

│ │

│ ├─ 生産性可視化

│ │ ├─ AIエージェント生産性の定量評価

│ │ ├─ 投資判断のためのデータ分析

│ │ └─ ROI測定システム構築

│ │

│ ├─ キャリア支援

│ │ ├─ AI時代のキャリアラダー構築

│ │ ├─ スキル開発支援制度

│ │ └─ 人事制度整備

│ │

│ └─ イベント企画

│ ├─ AI Agent Arena(開発スキルコンテスト)

│ ├─ AI Development Real-Time Attack

│ └─ 部門横断のAI勉強会

│

├─ AI Lab(2016年設立)

│ │

│ ├─ AI技術研究開発

│ ├─ AI Strategy & Planning(知財戦略)

│ └─ 技術基盤の提供

│

└─ AI tech studio(AI事業本部)

│

├─ AI本部

│ ├─ メディアAI

│ ├─ クリエイティブAI

│ └─ コールセンターAI

│

└─ DX本部

├─ 小売DX

├─ 医療DX

└─ デジタルガバメント

AIオペレーション室の役割

AIオペレーション室は、2023年10月に「生成AIで全社の競争力を強化する」というミッションのもと設立された組織です。執行役員の上野千紘氏が室長を務め、30名体制(うち開発担当約20名)で全社のAI活用を推進していると考えられます。

主な役割としては、以下のようなものが推測されます。

- リスキリングプログラムの企画・実施: 6,200名の全社員を対象とした大規模な教育プログラム

- AIプロダクトの開発支援: 約40のAI製品開発をサポート

- 内製開発による迅速な対応: 各部門のニーズに応じたカスタマイズ製品を素早く提供

- セキュリティ・ガバナンス体制の構築: 安全なAI活用のためのガイドライン策定

AIドリブン推進室の役割

AIドリブン推進室は、2024年に新設された組織で、エンジニアとAIエージェントが協働する革新的な開発組織への進化を目指していると考えられます。

主な取り組みとしては、以下のようなものが推測されます。

- エンジニアのリスキリング: AI開発の全工程にAIを組み込むトレーニングプログラム

- 生産性の可視化: AIエージェントの生産性を定量的に評価し、投資判断に活用

- キャリア支援: AI時代に対応したキャリアラダーと人事制度の構築

- イベント企画: 「AI Agent Arena」などのコンテストや勉強会の開催

AI Labとの連携

2016年に設立されたAI Labは、サイバーエージェントのAI技術研究開発の中核を担ってきた組織です。AIオペレーション室やAIドリブン推進室は、このAI Labで蓄積された技術やノウハウを活用しながら、全社展開を進めていると考えられます。

2023年には、AI Lab内に「AI Strategy & Planning」という専門組織が設立され、AI技術の事業活用と知財戦略を推進しています。

具体的なAI活用施策と成果

全社員リスキリングプログラム

サイバーエージェントは、6,200名の全社員を対象とした大規模なリスキリングプログラムを実施しました。これは、全社員がAIを活用できる組織を目指すための取り組みと考えられます。

AIプロダクト開発

約40のAI製品を開発中であり、その中には「サイスケ(Cyber AI Scheduler)」というAIスケジューリングアプリケーションも含まれています。内製開発体制により、各部門のニーズに応じた迅速なカスタマイズが可能になっていると推測されます。

エンジニア生産性の向上

現在、AIエージェントがエンジニアの作業の約40%を補完しているとされています。また、エンジニア1人あたり月額200ドルのAIツール支援を提供し、積極的なAI活用を支援しています。

目標設定

2026年までに業務工数を60%削減することを目標に掲げています。これは単なる効率化ではなく、全社の競争力強化を目指す戦略的な取り組みと考えられます。

エンタープライズ向けAI事業展開

サイバーエージェントは、自社の内部でのAI推進だけでなく、グループ企業を通じてエンタープライズ向けのAI/DX事業も積極的に展開しています。長年培ってきたAI技術とノウハウを、他の企業の業務効率化やオリジナルサービス開発にも活かしていると考えられます。

AI Shift:企業専用AIエージェントプラットフォーム

サイバーエージェントの完全子会社であるAI Shiftは、2025年3月に企業専用AIエージェント構築プラットフォーム「AI Worker」の提供を開始しました(プレスリリース)。

AI Workerは、企業の多様な業務ニーズに合わせて、2種類のAIエージェントを提供しています。

- ワークフロー型AIエージェント: 事前に設計された業務フローに従って動作するタイプ。カスタマーサービスなど、信頼性が重視される業務に適している

- 自律型AIエージェント: 与えられた業務目標に向けて自律的に計画・実行するタイプ。競合分析など、柔軟な対応が求められる業務に対応

さらに、2025年にはOracle Autonomous Databaseとの連携を開始し、自然言語によるデータ検索・分析、SQLの知識がなくても業務ユーザーが簡単に利用できる環境、機密データを安全に処理できる高度なセキュリティ機能を実現しました(Oracle連携発表)。

AI SHIFT SUMMIT 2025:世界的AI企業との連携

2025年6月23日、AI Shiftは渋谷Abema Towersにて「AI SHIFT SUMMIT 2025」を開催しました(開催レポート)。このイベントには、AWS、Google Cloud、Microsoft、NVIDIA、Oracle、Salesforceという世界を代表するAI企業6社のリーダーが一堂に会し、エンタープライズ向けAIエージェントの未来について議論を展開しました。

このような大規模なイベントを開催できる背景には、サイバーエージェントが長年培ってきたAI技術への投資と、エンタープライズ市場における信頼関係があると考えられます。

多領域でのDX支援実績

サイバーエージェントDXとAI tech studioは、国内最大級のデータ活用・AI関連スタッフを擁し、以下のような多様な業界でDX支援を行っています。

- 小売業界: データ基盤構築、顧客データプラットフォーム(CDP)設計

- 医療業界: AI活用による業務効率化支援

- 行政・自治体: デジタルガバメント推進支援

- エンターテインメント: メディアAI、クリエイティブAI活用

- カスタマーサポート: コールセンターAI導入支援

これらの実績は、サイバーエージェントが自社内のAI推進で培ったノウハウを、他企業のビジネス成長と業務効率化にも活かしていることを示していると考えられます。

この体制が機能する5つの理由

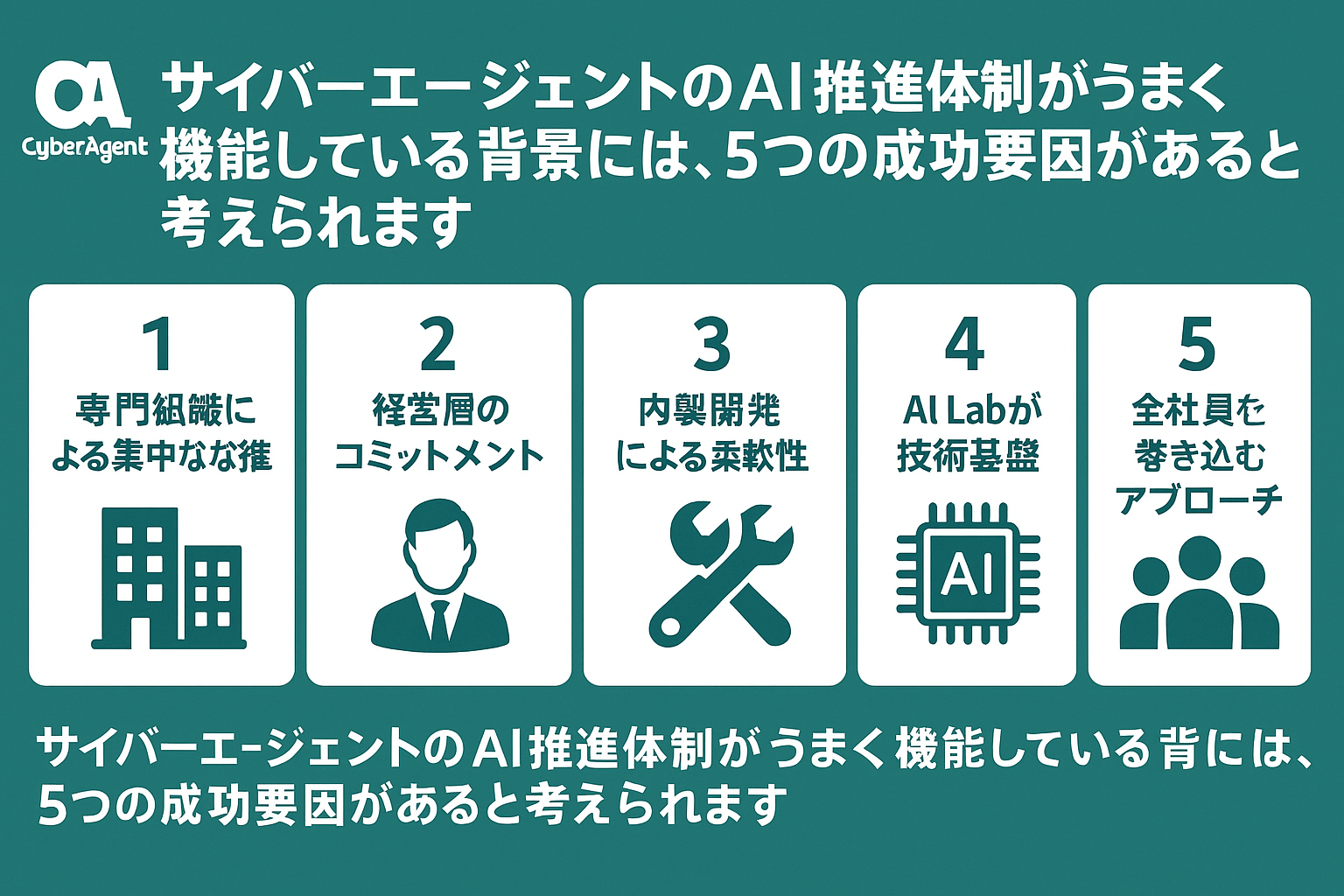

サイバーエージェントのAI推進体制がうまく機能している背景には、5つの成功要因があると考えられます。

1. 専門組織による集中的な推進

AIオペレーション室とAIドリブン推進室という2つの専門組織を設置することで、全社展開とエンジニア支援の両面から同時にアプローチできている点が成功要因と考えられます。

2. 経営層のコミットメント

執行役員が室長を務めるなど、経営層が直接関与する体制により、迅速な意思決定と全社への影響力を持つことができていると推測されます。

3. 内製開発による柔軟性

約20名の開発チームを持つことで、外部ツールだけに頼らず、自社のニーズに合わせたカスタマイズ製品を素早く提供できる体制が整っていると考えられます。

4. AI Labの技術基盤

2016年から蓄積してきたAI研究の成果を活用できることで、技術的な優位性を持ちながら全社展開を進められていると推測されます。

5. 全社員を巻き込むアプローチ

6,200名全員のリスキリングという大規模な取り組みにより、AI活用が特定の部門だけでなく、全社の文化として根付くことを目指していると考えられます。

他社への示唆

サイバーエージェントの事例から、以下のような示唆が得られます。

大規模組織におけるAI推進のポイント

- 専門組織の設置: 全社推進とエンジニア支援で役割を分けた専門組織を持つ

- 内製開発体制: 外部ツールだけでなく、自社開発できる体制を整える

- 全社員教育: 特定部門だけでなく、全社員を対象としたリスキリング

- 明確な目標設定: 2026年までに60%削減など、具体的な数値目標

- 既存の研究基盤活用: AI Labなど、既存の技術資産を活用

導入プロセスの参考

- フェーズ1: AI研究組織の設立(AI Lab、2016年)

- フェーズ2: 全社推進組織の設立(AIオペレーション室、2023年10月)

- フェーズ3: エンジニア特化組織の設立(AIドリブン推進室、2024年)

- フェーズ4: 全社展開とスケール(現在進行中)

まとめ

サイバーエージェントのAI推進体制は、AIオペレーション室とAIドリブン推進室という2つの専門組織を中核に、全社員6,200名のリスキリング、約40のAIプロダクト開発、2026年までに業務工数60%削減という明確な目標設定が特徴です。

2016年から蓄積してきたAI Labの技術基盤を活用しながら、内製開発体制による柔軟な対応と、経営層の強いコミットメントにより、大規模組織ならではのAI推進を実現していると考えられます。

他社がこの事例から学べることは、専門組織の設置、内製開発体制の構築、全社員を巻き込むアプローチ、そして明確な数値目標の設定という、AI推進の4つの柱です。