📋 AI組織レビューとは

企業のAI推進体制や取り組みを分析し、他の企業にもわかりやすく伝え、AI推進を支援することを目的とした企画です。本記事は、その第3弾として、フリマアプリ大手メルカリの組織体制を徹底分析しました。

この記事で伝えたいこと(結論)

メルカリのAI推進の最大の特徴は、「AI-Native」な会社への全社的な組織変革です。2025年5月、CEO山田進太郎氏のメッセージにより100名規模のAIタスクフォースが立ち上がり、「AIツールを使う」ではなく「AIと共に働く組織」への根本的な変革を推進しています。内製AIツール「Ellie」の利用率は75%、リテンション率80%超という高い定着率を実現しています。

本記事では、メルカリのAI推進体制を組織図から具体的な施策まで徹底分析し、他社が参考にできる実践的なポイントを抽出します。

重要: メルカリの取り組みは「AIツール導入」ではなく「組織そのものを再設計する」という発想です。これが高い定着率につながっています。

誰向けの記事か

- 経営者・役員(AI-Nativeな組織変革を検討中)

- AI推進担当者(全社展開の具体的手法を知りたい)

- CTO・技術責任者(エンジニア組織のAI活用を推進したい)

- 人事責任者(組織文化としてのAI定着を目指す)

本記事のポイント

- AI-Nativeへの全社変革宣言: CEOが主導する根本的な組織改革

- 100名規模のAIタスクフォース: 40名のAI専門エンジニアを含む大規模体制

- 分散型AI組織: 専任チームを解体し、各チームに分散配置

- 高い定着率: 内製ツール「Ellie」の利用率75%、リテンション80%超

- OKRへの組み込み: 各部門の目標にAI活用を明示的に設定

次章以降で、メルカリの組織構造と具体的な施策を詳しく見ていきます。

📚 AI-Native組織への変革と経営層の役割

メルカリのような大規模AI-Native組織への変革では、CEOによる強力なリーダーシップとAI戦略の策定が重要です。詳しくはCAIO導入の意味と進め方|AI時代の経営戦略【経営者向け完全ガイド】をご参照ください。

メルカリ企業概要とAI推進の背景

メルカリは、フリマアプリ「メルカリ」を運営する日本を代表するスタートアップ企業です(公式サイト)。創業者の山田進太郎氏が世界一周の旅で抱いた課題意識から2013年に誕生し、現在ではスマホ決済「メルペイ」や暗号資産関連サービスなども展開しています。

企業プロフィール

メルカリは、2013年設立のフリマアプリ運営企業です(代表取締役会長兼CEO: 山田進太郎氏)。資本金401億円を擁し、2018年には東証プライムに上場しています。「新たな価値を生みだす世界的なマーケットプレイスを創る」というミッションのもと、テクノロジーを活用したサービス展開を続けています。

AI-Native化を本格化したきっかけ

メルカリが生成AIの全社展開を本格化した背景には、以下のような認識があったのではないかと推測されます。

- CEOの強い危機感: 山田進太郎氏が「AIツールを使うのではなく、組織そのものを再設計する必要がある」と認識

- 競争環境の変化: 生成AI時代において、従来の働き方では競争力を維持できないという判断

- 技術的な成熟: 生成AIの実用性が高まり、全社展開が現実的になった

- 組織文化の転換点: 2000名規模の組織として、AI活用を文化として根付かせる必要性

メルカリのAI推進組織体制

メルカリのAI推進の特徴は、AIタスクフォースによる全社変革と、分散型の組織構造です。専任チームを作るのではなく、各チームにAIの専門性を分散させるアプローチを取っていると考えられます。

全体構成の俯瞰図

メルカリのAI推進組織は、以下のような構造になっていると推測されます。

※ 以下は公開情報から推測し、体制を構造化したものです

メルカリ

│

├─ 経営層

│ └─ グループCEO: 山田進太郎氏(AI-Native化を主導)

│

├─ AIタスクフォース(2025年5月設立、100名規模)

│ │

│ ├─ AI専門エンジニア(40名)

│ │ ├─ 各事業部門への配置

│ │ ├─ AI技術サポート

│ │ └─ ベストプラクティス共有

│ │

│ ├─ プロジェクトマネージャー

│ │ ├─ 業務プロセス再設計

│ │ ├─ AI導入プロジェクト推進

│ │ └─ 効果測定・分析

│ │

│ └─ 各部門代表者

│ ├─ ビジネス部門

│ ├─ プロダクト部門

│ └─ エンジニアリング部門

│

├─ 生成AI/LLMチーム

│ │ 執行役員 VP of Generative AI/LLM: 石川佑樹氏(2024年6月まで、以降は後継者不明)

│ │

│ ├─ 戦略的な少人数体制

│ │ ├─ 全社のAI活用方針策定

│ │ ├─ ガイドライン・ポリシー策定

│ │ └─ セキュリティ・コンプライアンス対応

│ │

│ ├─ 内製AIツール「Ellie」開発・運用

│ │ ├─ 機能拡充

│ │ ├─ ユーザーサポート

│ │ └─ 利用促進施策

│ │

│ └─ 全社への啓蒙活動

│ ├─ Lunch & Learn(1,700名参加)

│ ├─ Slackチャンネル運営

│ └─ ベストプラクティス共有

│

├─ 各事業部門(分散型AI組織)

│ │

│ ├─ 以前のML専任チームメンバーを分散配置

│ │

│ ├─ 部門別OKRにAI活用目標を設定

│ │

│ └─ 部門ごとのAI活用推進

│ ├─ 業務プロセスへのAI組み込み

│ ├─ プロダクト機能へのAI活用

│ └─ 効率化・価値創造

│

└─ 経営戦略への組み込み

│

├─ グループ戦略ロードマップにAI統合を明記

│

├─ 経営会議でのAI活用

│ ├─ 議事録の自動要約

│ ├─ 文字起こし機能活用

│ └─ 経営陣自らがAIを使う文化醸成

│

└─ リスク・セキュリティ・コンプライアンス連携

├─ 柔軟なガイドライン策定

├─ 利用障壁の排除

└─ 安全なAI活用環境の整備

AIタスクフォースの役割

2025年5月、グループCEO山田進太郎氏のSlackメッセージ「これは一部の部門や技術職だけの話ではなく、全社員に関わる話です」を発端に、100名規模のAIタスクフォースが立ち上がりました(参考: メルカリが本気で始めた「AI-Native」化)。

出典:careers.mercari.com

タスクフォースの組織構成と役割は以下の通りです。

- 総勢100名以上: エンジニア、PM、ビジネス、デザインなど多様な職種から選抜されたクロスファンクショナル組織

- 40名のAI技術専門エンジニア: AI技術に精通したエンジニアが主務として異動し、技術的リーダーシップを発揮

- 半年間のミッション: 2024年12月までに「AI前提で業務改善を続けられる組織文化」を根付かせること

- 全社業務の再構築: 全社の業務プロセスを棚卸しし、「AIを前提に再構築」する

CTO木村俊也氏は、タスクフォースのメンバーに対して以下の行動指針を示しています。

- Project Manager: 業務構造とAI技術の両方に深く踏み込む

- Enabler(Engineer): 積極的に仮説やソリューションを試作する

- 全員: 部門の境界を越えて「巻き込み・広げる」ことを意識する

生成AI/LLMチームの役割

執行役員の石川佑樹氏(2024年6月まで、以降は後継者不明)が率いていた生成AI/LLMチームは、意図的に少人数体制を取っています。これは「2000人の社員全員が生成AIを扱えるようになる」ことを目指すための戦略的な判断と考えられます。

このチーム内には「Eliza」チームがあり、社内AIツール「Ellie」の開発・運用を担当しています(参考: Ellieを内製開発した意図と背景)。

Elizaチームの構成(2024年時点):

- Sho Akiyama氏: ML/Full Stack Engineer

- Yuki Yada氏: ML Engineer

- Tzu Huang氏: Product Manager & IC Department Manager

Elizaチームのミッション: 「LLM技術を用いたプロダクト適応による事業インパクト最大化・全社の生産性の劇的な向上」

Ellieツールの特徴(2023年4月リリース):

- 主な機能: チャット、ファイルアップロード、Web検索、翻訳、画像生成

- 複数AIモデル対応: OpenAI、Gemini、Claudeを利用可能

- Super Private Mode: 会話記録なしでの利用が可能

- 利用率: 月間利用率75%(約1,600名)、リテンション率80%以上を維持

- 目標: 2024年末までに利用率80%達成

開発の背景と今後のビジョン:

- プレイグラウンドの提供: 社員が生成AIを試験的に使える環境

- プラットフォーム化: 様々なAIツールが集うプラットフォームへの発展

- チーム特化型チャットボット: 各チーム専用のAIアシスタント機能

- 全社AI literacy向上: AI活用スキルの底上げ

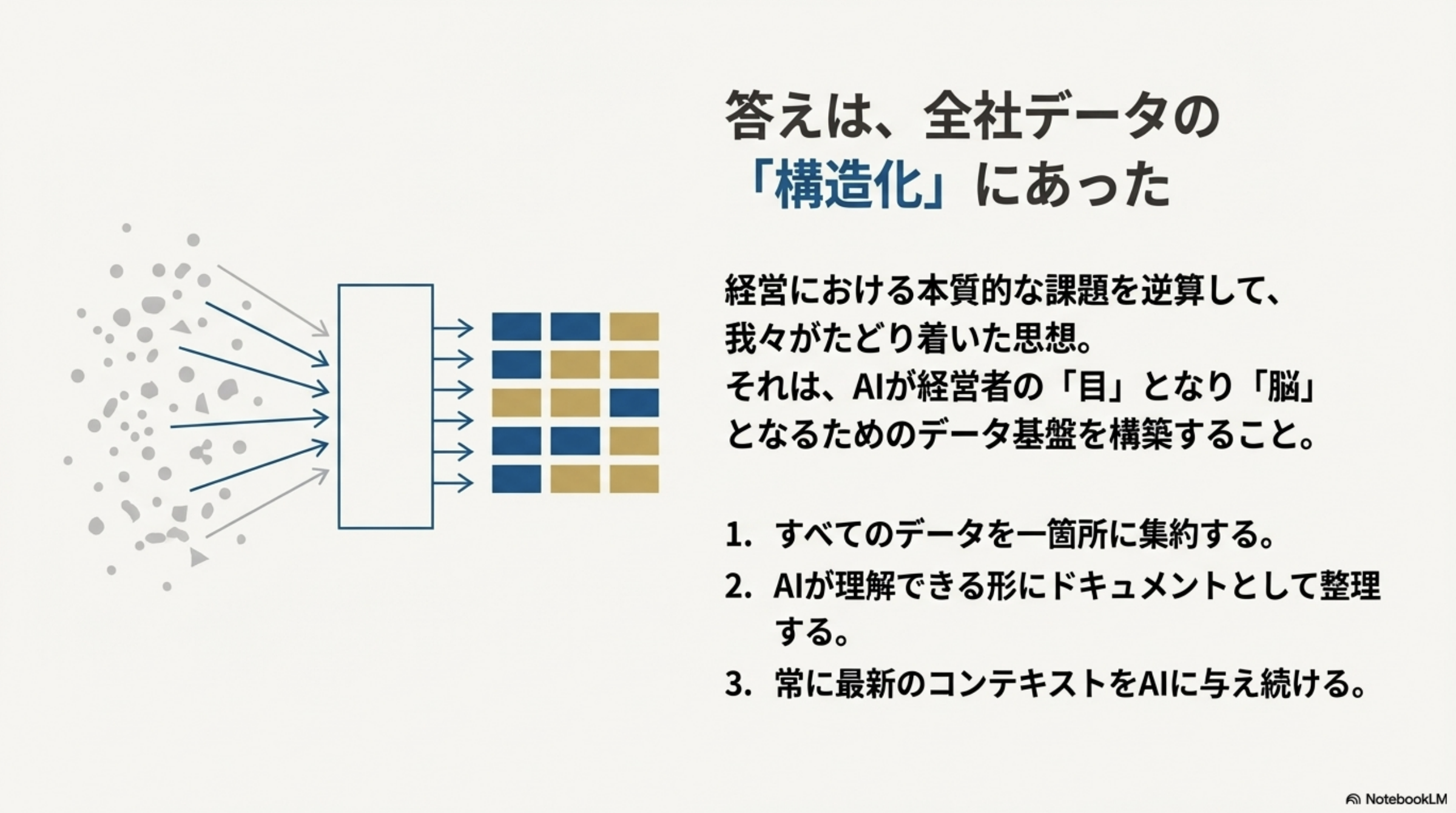

分散型AI組織の考え方

メルカリは、以前存在していたマシンラーニング専任チームを解体し、メンバーを各チームに分散配置しました。これは「AI専任チームは活躍しない方がいい」という哲学に基づいていると考えられます。

この分散型アプローチにより、以下のような効果があると推測されます。

- 各部門での自律的なAI活用: 専任チームに依存せず、各チームが主体的にAIを活用

- 業務理解とAI技術の融合: 業務を深く理解したメンバーがAIを活用

- スケーラブルな組織: 専任チームのボトルネックを解消

具体的なAI活用施策と成果

内製AIツール「Ellie」の展開

メルカリは、社内向けの生成AIツール「Ellie」を開発し、全社展開しています。その結果、以下のような成果が出ていると報告されています。

- 利用率の向上: 2024年7月の約61%から11月末時点で75%まで増加

- 高いリテンション率: 30日間でのリテンション率は80%強を維持

- 継続的な改善: ユーザーフィードバックを元に機能拡充を継続

経営レベルでのコミットメント

メルカリのAI推進が成功している要因の一つは、経営レベルでの強いコミットメントです。

- グループ戦略ロードマップへの明記: AI統合を経営戦略の中核に位置付け

- 各部門OKRへの組み込み: 目標設定にAI活用を明示的に含める

- 経営陣自らのAI活用: 会議での要約・文字起こし機能の積極的活用

教育・啓蒙活動

全社員がAIを活用できるようにするため、以下のような取り組みを実施していると考えられます。

- Lunch & Learn: 19回開催、累計1,700名が参加

- Slackチャンネル運営: カジュアルな情報共有の場を提供

- ベストプラクティス共有: 成功事例を全社に展開

環境整備

AI活用の障壁を取り除くため、リスク・セキュリティ・コンプライアンス部門と協力し、柔軟なガイドラインを策定しています。これにより、「AI を使いたくても使えない」状況を解消していると推測されます。

この体制が機能する5つの理由

メルカリのAI推進体制がうまく機能している背景には、5つの成功要因があると考えられます。

1. CEOの強力なリーダーシップ

CEO山田進太郎氏がSlackで直接メッセージを発信し、「組織そのものを再設計する」という明確なビジョンを示したことで、全社的な変革の機運が高まったと考えられます。

2. 分散型組織による自律的な推進

専任チームに依存せず、各チームが主体的にAIを活用する体制により、スケーラブルで持続可能な推進が可能になっていると推測されます。

3. OKRへの組み込みによる明確化

各部門の目標にAI活用を明示的に設定することで、「やった方がいい」ではなく「やらなければならない」という位置付けになっていると考えられます。

4. 経営陣自らのAI活用

経営会議でAIツールを積極的に活用することで、「経営陣が本気である」というメッセージが全社に伝わっていると推測されます。

5. 柔軟なガイドライン策定

リスク・セキュリティ・コンプライアンス部門と協力し、利用障壁を排除したことで、現場が安心してAIを活用できる環境が整っていると考えられます。

他社への示唆

メルカリの事例から、以下のような示唆が得られます。

AI-Native組織への変革ポイント

- CEOの強いコミットメント: 経営トップが明確なビジョンを示す

- 分散型組織: 専任チームではなく、各チームにAI専門性を分散

- OKRへの組み込み: 目標設定にAI活用を明示的に含める

- 経営陣自らの実践: トップがAIを使う姿勢を示す

- 柔軟なガイドライン: 利用障壁を排除し、安心して使える環境を整備

- 継続的な教育: Lunch & Learnなど、定期的な学習機会の提供

導入プロセスの参考

- フェーズ1: 生成AI/LLMチームの設立と方針策定

- フェーズ2: 内製ツール「Ellie」の開発・展開

- フェーズ3: CEOによるAI-Native化宣言(2025年5月)

- フェーズ4: 100名規模のAIタスクフォース立ち上げ

- フェーズ5: OKRへの組み込みと全社展開(現在進行中)

まとめ

メルカリのAI推進体制は、CEO山田進太郎氏の強いリーダーシップのもと、100名規模のAIタスクフォース、分散型の組織構造、OKRへの組み込み、経営陣自らのAI活用という特徴を持ちます。

「AIツールを使う」ではなく「AIと共に働く組織への変革」という根本的なアプローチにより、内製ツール「Ellie」の利用率75%、リテンション率80%超という高い定着率を実現していると考えられます。

他社がこの事例から学べることは、CEOの強いコミットメント、分散型組織による自律的な推進、OKRへの組み込み、経営陣自らの実践、そして柔軟なガイドライン策定という、AI-Native組織への変革の5つの柱です。

📖 参考資料

本記事は以下の公開情報を参考に作成しました。