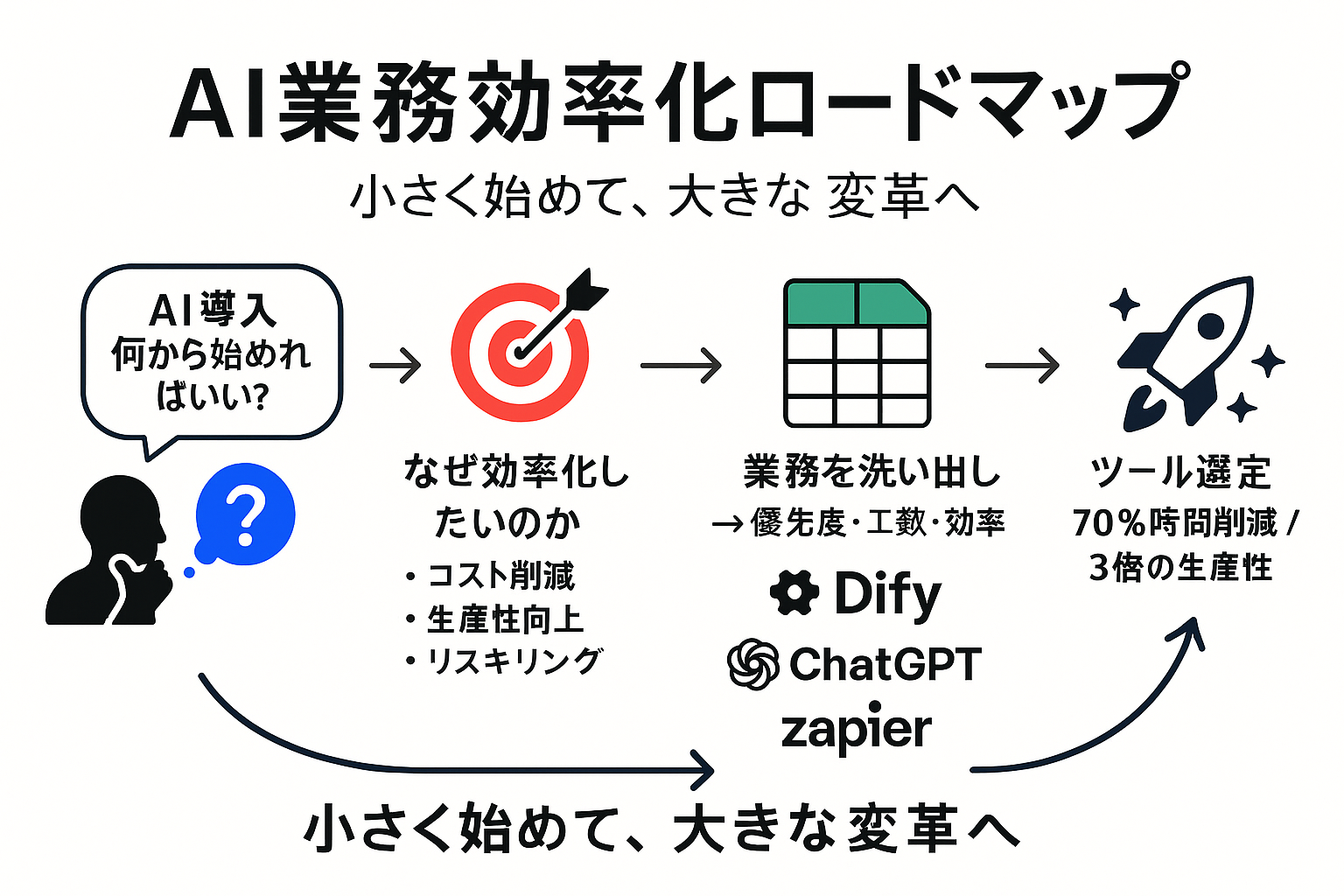

「AIを導入したいけど、何から始めればいいのかわからない」——多くの経営者や事業責任者が抱える悩みです。業務効率化の必要性は理解していても、どのプロセスから着手し、どんなツールを選び、どう定着させるのか。その道筋が見えないまま、貴重な時間とコストを浪費してしまうケースが後を絶ちません。

2025年現在、AIによる業務効率化は実験段階から実用段階へと完全に移行しました。営業の提案資料作成では作業時間を70%削減、カスタマーサポートでは24時間365日の自動対応を実現、マーケティングではコンテンツ制作の生産性を3倍に向上——これらは決して夢物語ではなく、実際に多くの企業で達成されている成果です。

しかし、成功の鍵は「ツールの導入」ではなく「業務プロセスの再設計」にあります。私たち自身、2社の経営を通じて学んだのは、AIは魔法の杖ではなく、明確な目的と適切な運用があって初めて価値を生むということです。詳しくは経営でのAI活用実践で解説していますが、経営層が意識すべきは「AI導入」ではなく「AI活用による経営変革」です。

本記事では、なぜ業務効率化をしたいのかという目的の明確化から始まり、業務プロセスの洗い出し、ツール選定、そして組織への定着まで、AI業務効率化の全工程を体系的に解説します。部門別の具体例、実践可能なテンプレート、そして私たちが実際に経営で実践してきた知見も含めて、今すぐ始められる実践的な内容をお届けします。

📝 本記事は継続的に更新されます

検索意図の変化や事例の追加、法規制・モデルアップデートを反映し、随時改善します。

そもそもなぜ業務効率化をしたいのか?目的の明確化から始める

AI導入を検討する前に、まず「なぜ業務効率化をしたいのか」を明確にすることが重要です。この言語化ができていないと、ツール選定で迷走し、導入後も定着しません。

🎯 業務効率化の目的を明確にする3つの視点

- コスト削減:人件費削減、外注費削減、業務時間の短縮による残業代削減

- 生産性向上:同じリソースでより多くの成果を生み出し、売上・利益を拡大

- 社員のリスキリング:ルーティン業務から解放し、より創造的な業務へシフト

私たちの支援では、この目的の言語化から伴走します。なぜなら、目的が曖昧なままツールを導入しても、「なんとなく効率化できそう」という期待だけで終わり、実際の成果につながらないからです。

業務プロセスの洗い出し:効率化ポイントの特定方法

目的が明確になったら、次は業務プロセスの可視化です。前職では、各ファンクションごとの業務プロセスを優先度・工数・インパクトなどを記載してスプレッドシートに洗い出し、誰でもその業務プロセスにおける業務効率化ができるデータテーブルを作成していました。

📊 業務プロセス整理のフレームワーク

- 業務名称:何をする業務か

- 優先度:ビジネスインパクトの大きさ(高/中/低)

- 現状の工数:月間・週間でどれくらい時間がかかっているか

- 効率化可能性:AIで代替できる割合(%)

- 推奨ツール/方法:Dify、ChatGPT、その他のツール

- Dify URL:実際に使えるワークフローへの直接リンク

このスプレッドシートがあることで、業務効率化したいプロセスがあれば、すぐに着手できる環境を整えました。Difyでの具体的な業務効率化方法については、AIワークフロー・Difyで業務効率化を実現する完全ガイドで詳しく解説しています。

業務プロセスの言語化が課題になることも

実は、多くの企業で「業務プロセスを言語化できない」という課題に直面します。特に属人化している業務では、「なんとなく」「経験で」判断している部分が多く、AIに置き換えるための条件分岐が明確化できません。

この場合は、まず業務フローをドキュメント化することから始めます。どんな条件でどの処理を選ぶのか、判断基準は何か、例外処理はどうするのか——これらを明文化することで、初めてAI活用の道筋が見えてきます。分岐が走る部分、その分岐では何をやっているのかを言語化することが重要です。

議事録生成の効率化という具体例については、tldv × Difyでミーティング分析を自動化で実装方法を含めて解説しています。

AIによる業務効率化の具体例:部門別ユースケースと成果

ここからは、実際の業務効率化事例を部門別に紹介します。これらは全て、私たちが実際に実装・運用している内容です。

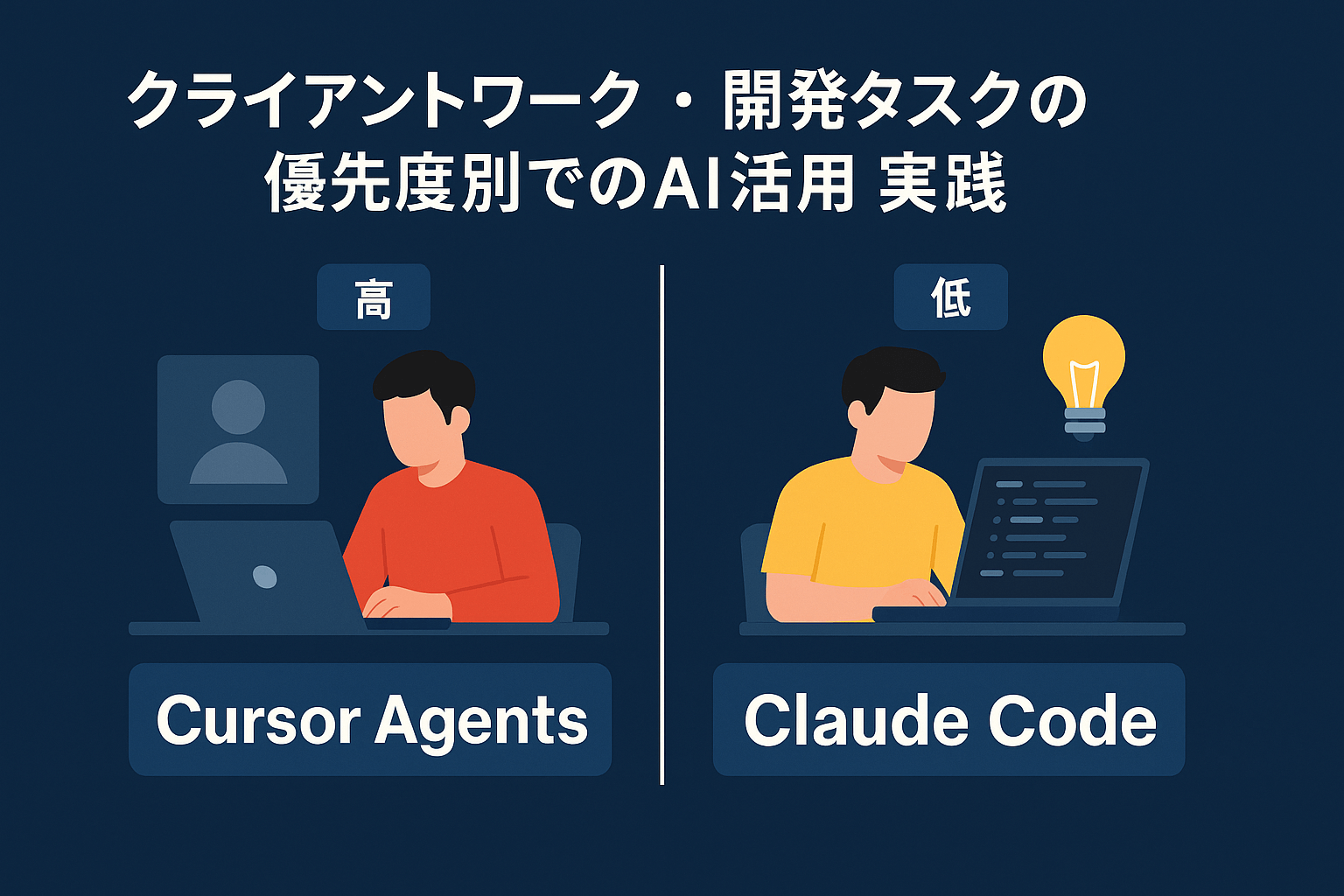

営業部門:提案資料作成の70%自動化

📈 営業プロセスの効率化事例

営業資料作成の具体的なプロセス:

- 顧客情報の整理:ローカルに顧客データファイルを作成し、AIで企業サイト・ニュースから最新情報を収集

- 提案構成の作成:Cursorで構成・内容を整理し、過去の成功事例をベースに顧客課題に合わせた構成を生成

- 営業資料のマスター作成:標準テンプレートにAIが自動で顧客情報を反映

- 議事録の自動作成:tldv × Difyで会議内容を要約し、ネクストアクションを自動抽出

成果:提案書作成時間を週20時間→6時間に短縮(70%削減)

詳細な営業効率化の手法については、AIを活用した営業提案資料作成の完全ガイドで、実際の画面キャプチャとともに解説しています。

カスタマーサポート:24時間365日の自動対応

お客様からの問い合わせの約70%は、過去に回答したことのある内容です。これらをAIで自動化することで、CSチームはより複雑な課題解決に注力できます。

- FAQ自動回答:過去の対応履歴を学習し、類似質問に自動回答

- エスカレーション判定:AIが回答困難と判断した場合、適切な担当者へ自動転送

- 感情分析:顧客の感情を分析し、クレーム予備軍を早期発見

マーケティング:コンテンツ制作の生産性3倍

ブログ記事、SNS投稿、メールマガジンなど、大量のコンテンツ制作をAIがサポートします。

実例:SEOを意識したブログ記事の構成作成から初稿まで、従来3日かかっていた作業を1日で完了。品質を保ちながら生産性を3倍に向上。

📚 マーケティング自動化の詳細

AIマーケティング自動化ツールの選定や、SEO記事作成の詳細な効率化手法については、以下の記事をご参照ください:

• AIマーケティング自動化ツール比較2025|費用対効果で選ぶベスト10

• SEO記事作成をAIで効率化|ChatGPT活用で執筆時間70%削減

議事録生成の自動化については、tldv × Difyでミーティング分析を自動化で詳しく解説しています。

個人でも今日から始められるAI業務効率化

「まずは個人で試してみたい」「副業や在宅ワークで活用したい」「キャリアアップのためにAIスキルを身につけたい」という方も多いはずです。高額なツールを導入せずとも、無料または低コストで始められる実践的な方法があります。

日次ルーチンを標準化する4つのステップ

私たちが実践し、成果を出している日次ルーチンのフレームワークを紹介します。このフレームワークは、副業で月30万円以上の収入を得ている方や、在宅ワークで生産性を2倍にした方々も実践している方法です。

📝 生産性を最大化する日次ルーチン

- 収集(朝15分):業界ニュース、競合情報、トレンドをChatGPTで要約。関連する5-10記事を3つのポイントにまとめる

- 整理(5分):今日のタスクを重要度×緊急度マトリクスで整理。AIに「今日最も重要な3つのタスク」を選んでもらう

- 生成(作業時間):メール返信、提案書作成、ブログ記事執筆などをAIと協働。下書きを作ってもらい、自分の視点を追加

- レビュー(10分):作成した成果物をAIにレビューしてもらい、改善点を3つ挙げてもらう。翌日への引き継ぎメモも生成

この標準化により、日々の生産性が20-30%向上します。特に重要なのは、毎日同じリズムで実行することです。習慣化することで、意識せずとも高い生産性を維持できるようになります。

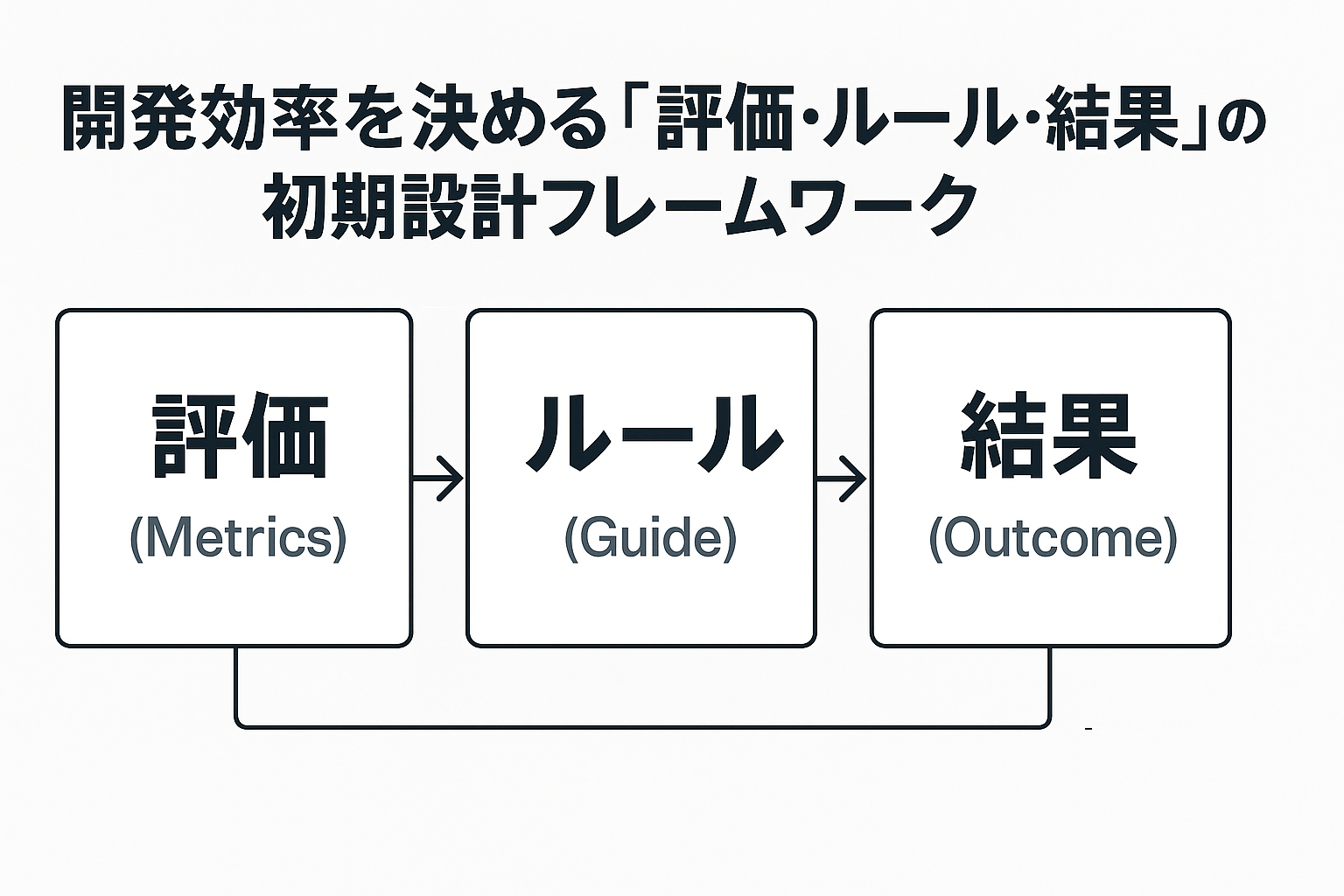

成果が出るプロンプトの4要素テンプレート

AIから質の高い回答を得るには、プロンプトの書き方が重要です。私たちは「前提・ゴール・制約・評価基準」の4要素を含むテンプレートを使用しています。

🎯 効果的なプロンプトの例

【前提】私はWebマーケティングの副業をしている個人事業主です

【ゴール】クライアントへの月次レポートを作成したい

【制約】A4で2ページ以内、グラフを3つ含める、専門用語は避ける

【評価基準】経営層が5分で理解でき、次のアクションが明確になること

このテンプレートを使うことで、AIの回答精度が約40%向上し、修正の手間が大幅に削減されます。

今すぐできる3つのミニ自動化

プログラミング知識がなくても、以下の3つの自動化は今日から始められます。

⚡ 週3-5時間を生み出す自動化例

- メール自動返信(GAS使用):よくある問い合わせへの初回返信を自動化。対応時間を60%削減

- SNS投稿の予約(Zapier使用):ブログ更新時にSNS投稿を自動生成・予約。運用時間を週2時間削減

- 請求書作成の自動化(Make使用):Googleフォームの入力から請求書PDFを自動生成。月末業務を3時間短縮

個人でも守るべきセキュリティの3原則

AI活用において、個人でも以下の3つのセキュリティ原則は必ず守りましょう。

- 顧客情報は入力しない:名前、メールアドレス、電話番号などの個人情報は絶対にAIに入力しない

- 機密情報はマスキング:契約内容や金額などは「XXX」に置き換えてから入力

- 公開前情報は避ける:未発表のプロジェクトや新商品情報は入力しない

これらの原則を守ることで、情報漏洩のリスクを最小化できます。

キャリアアップにつながるAIスキルの身につけ方

AI活用スキルは、今後のキャリアにおいて必須のスキルになります。以下のステップで段階的にスキルアップできます。

- 基礎レベル(1ヶ月):ChatGPTで日常業務を効率化。メール作成、資料要約などから始める

- 応用レベル(3ヶ月):複数のAIツールを組み合わせる。画像生成、データ分析なども活用

- 実践レベル(6ヶ月):自動化ワークフローを構築。業務プロセス全体を最適化

- 専門レベル(1年):チームや組織にAI活用を展開。トレーナーとして指導も可能に

このスキルアップにより、市場価値が向上し、年収アップや転職成功につながった事例も多数あります。

ただし、個人でAI活用を進める際には注意点もあります。なぜAI活用が定着しないのかの記事では、個人が陥りやすい失敗パターンと、それを避けるための具体的な対策を詳しく解説しています。また、AIネイティブな働き方については、AIネイティブとは何か?2025年に最速で勝つための完全ガイドで包括的に説明しています。

AI業務効率化ツール選びで失敗しないために

「結局どのツールを選べばいいのか」——これは多くの企業が直面する課題です。業務プロセスを整理した上で選定することが重要です。「なんとなく課題」「なんとなく生産性が上がりそう」で選択すると、失敗したり使わなくなることがあります。

ツール選定の肝

トップダウンで選定することも大事ですが、メンバーを巻き込んで、自分ごと化してもらうことも大切です。ツール選定だけ勝手にされて、何がいいのかもわからずにとりあえず利用していくという社員は全体の10-20%程度に留まってしまいます。

🔧 主要カテゴリーと代表的ツール

- 議事録・要約:tldv、Otter.ai、Notta

- 文章生成:ChatGPT、Claude、Gemini

- 画像・資料生成:Midjourney、Canva AI、Gamma

- 表データ処理:Julius AI、Code Interpreter

- 検索・ナレッジ:Perplexity、NotionAI

- ワークフロー:Dify、Zapier、Make

ツール選定後のAI活用の定着

前職での経営時も同様の状況でしたが、業務プロセスにAIチャットボットを導入したり、そのまま使ってみてもらって、改善案を毎週定例で追加していくなどの取り組みを行いました。ツールの利用を定着させるためには、「何を使うか」のデザインと、「どう継続的に使っていくか」のデザインが重要です。

🎯 実装のコツ:まずはChrome拡張やWebアプリで完結する「ノーコード最小構成」から始めましょう。成果が確認できた領域から段階的にワークフロー自動化へ拡張することで、リスクを最小化できます。

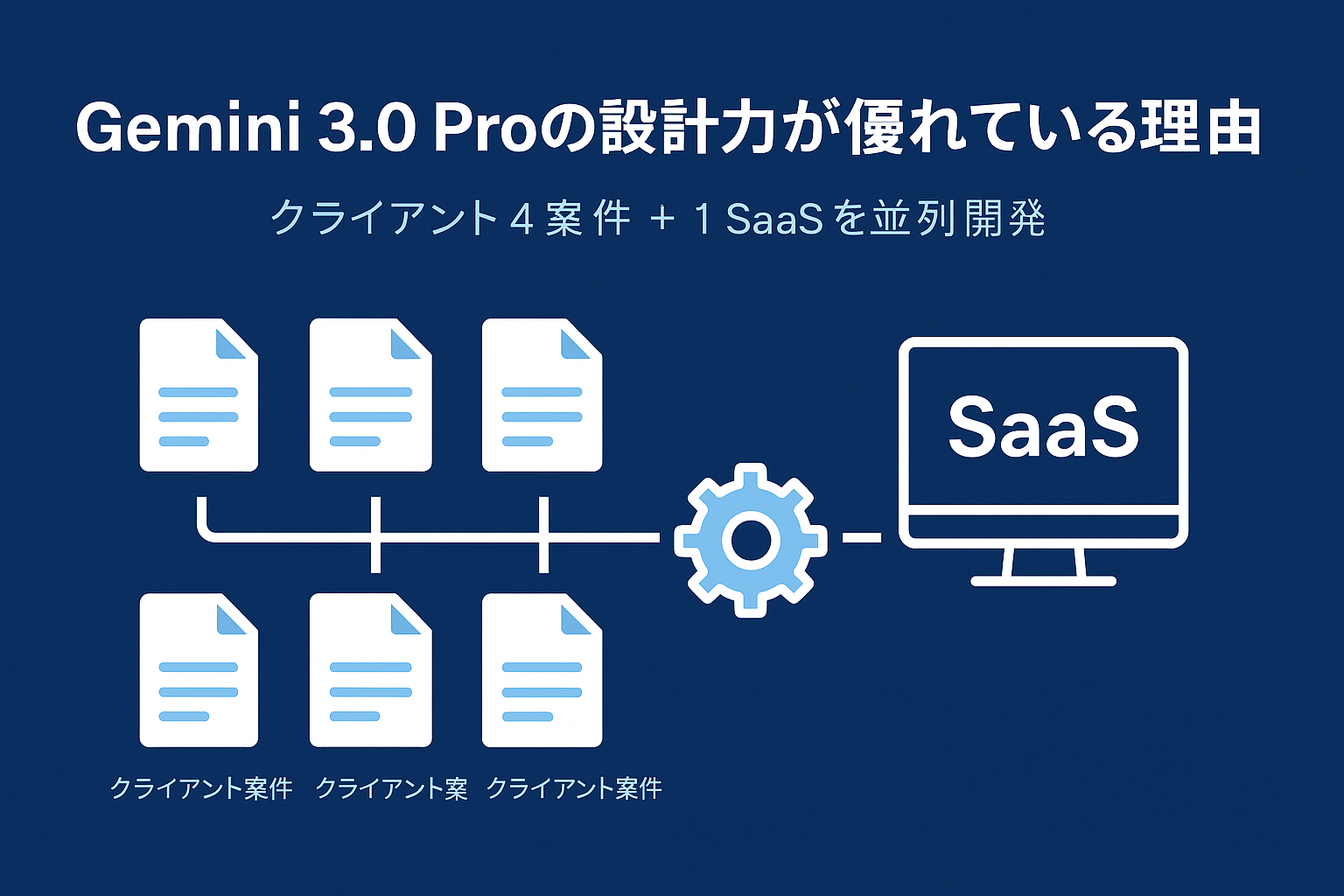

私たちのチームでは、個人レベルでの試用 → チーム展開 → 業務フロー統合という3段階で導入を進めています。この段階的アプローチにより、導入失敗のリスクを大幅に削減できました。

なぜAI活用が定着しないのか、その根本原因と解決策については、なぜ多くの企業でAI活用が進まないのか?で詳しく解説しています。

📚 Difyについて詳しく知りたい方へ

Difyを活用したAIワークフロー構築の詳細については、以下の記事で網羅的に解説しています:

AIワークフロー・Difyで業務効率化を実現する完全ガイド【2025年最新版】

予算ゼロから始める現実的なアプローチ

「まずは無料で試してから判断したい」——これは賢明な選択です。実際、多くのAIツールには無料プランが用意されており、工夫次第で相当な効率化が可能です。

無料プランを最大限活用する

ChatGPTの無料版、Claude.aiの無料枠、Google Geminiなど、主要なAIツールは基本機能を無料で提供しています。これらを組み合わせることで、以下のような業務効率化が可能です。

- メール文案の作成・推敲(時間削減:60%)

- 会議アジェンダの作成(時間削減:70%)

- 簡単なデータ分析・可視化(時間削減:50%)

- プレゼン資料の構成案作成(時間削減:40%)

無料の限界と有料移行のタイミング

ただし、無料プランには当然限界があります。利用回数制限、機能制限、処理速度の制約などです。

⚠️ 有料移行を検討すべきタイミング

- 待ち時間による機会損失が月1万円を超える

- チーム全体で活用する必要が出てきた

- APIを使った自動化を始めたい

- 機密情報を扱う必要がある(エンタープライズプラン)

時給換算で考えると、月額2,000円のツールで週2時間の削減ができれば、時給2,500円の価値創出です。この観点から投資判断することをお勧めします。

また、Google Apps Script(GAS)などの無料ツールも積極的に活用しましょう。コードが書けなくても、テンプレートを少し改変するだけで、強力な自動化が実現できます。

全社展開を成功させるための実践的ロードマップ

企業全体でAI活用を推進する際、最も重要なのは「段階的展開」と「ガバナンス設計」です。私たちが支援してきた企業の成功パターンをもとに、実践的なロードマップを紹介します。

3段階の展開プロセス

📈 スモールスタートから全社展開へ

- PoC(概念実証):1-2部門で3ヶ月間の試験導入

- パイロット展開:成功部門を横展開、6ヶ月で効果測定

- 全社標準化:ガイドライン策定、全部門への展開

この段階的アプローチにより、リスクを最小化しながら、確実に成果を積み上げることができます。

ガバナンス体制の構築

AI活用において、ガバナンスは「ブレーキ」ではなく「アクセルを安全に踏むための仕組み」です。以下の5つの要素を整備することで、安心してAI活用を推進できます。

- データ管理ポリシー:機密情報の取り扱い、外部APIへの送信可否

- 権限管理:部門・役職別のツール利用権限

- 監査体制:利用ログの記録と定期レビュー

- 用語集・ナレッジ:社内共通のプロンプト集、ベストプラクティス

- 評価指標:ROI測定のためのKPI設計

ROIを可視化する

経営層への説明では、必ず「投資対効果」が問われます。私たちは以下の3つの観点でROIを測定しています。

💰 ROI測定の3つの軸

- 工数削減:作業時間の短縮 × 時給単価

- 品質向上:エラー率低下、顧客満足度向上

- 売上貢献:提案数増加、成約率向上

これらを月次でレビューし、PDCAを回すことで、継続的な改善が可能になります。詳しい実践方法は、経営でのAI活用実践で解説しています。

また、具体的なワークフロー構築については、Difyでの業務フロー自動化が参考になるでしょう。売上倍増を実現したい方は、売上10億→20億円を実現するAI成長戦略もご覧ください。

実際の改善事例:数字で見る生成AIの効果

「本当に効果があるの?」という疑問に、実際の数値でお答えします。私たちが支援した企業での具体的な改善事例を、ビフォー/アフターで紹介します。

事例1:マーケティング部門のコンテンツ制作

😓 Before(AI導入前)

| 記事作成時間 | 3日/本 |

| 月間制作本数 | 5本 |

| 外注コスト | 30万円/月 |

🚀 After(AI導入後)

| 記事作成時間 | 10分/本 |

| 月間制作本数 | 200〜500本 |

| 人件費+ツール | 40万円/月 |

📈 成果:制作時間を99%削減(3日→10分)|記事単価6万円→800円|月間制作本数40〜100倍

事例2:営業部門の提案資料作成

😓 Before(AI導入前)

| 資料作成時間 | 8時間/件 |

| 月間提案数 | 10件 |

| 成約率 | 15% |

🚀 After(AI導入後)

| 資料作成時間 | 2時間/件 |

| 月間提案数 | 25件 |

| 成約率 | 22% |

📈 成果:作業時間75%削減|提案数2.5倍|成約率47%向上

事例3:カスタマーサポートの問い合わせ対応

😓 Before(AI導入前)

| 初回応答時間 | 3時間 |

| 解決率 | 40% |

| 対応時間 | 平日9-18時 |

🚀 After(AI導入後)

| 初回応答時間 | 即時(1分以内) |

| 解決率 | 70% |

| 対応時間 | 24時間365日 |

📈 成果:応答速度99%改善|解決率75%向上|顧客満足度4.5/5.0

💡 成功の秘訣

これらの成果は、単にAIツールを導入しただけでは達成できません。業務プロセスの見直し、適切なテンプレート設計、継続的な改善が重要です。私たちは、これらすべてを含めた総合的な支援を提供しています。

失敗を避けるための注意点

もちろん、すべてが成功するわけではありません。よくある失敗パターンと対策も共有します。

- ハルシネーション(誤情報):必ず人間によるファクトチェックを実施

- 著作権侵害:生成コンテンツの出典確認、独自性チェック

- 機密情報流出:社内ガイドライン策定、セキュアなツール選定

- 品質のばらつき:プロンプトの標準化、評価基準の明確化

あなたの職種でもできるAI活用:部門別実践カタログ

「うちの部門でも使えるの?」という疑問にお答えするため、職種別の活用事例をカタログ形式でまとめました。

営業部門

🎯 商談準備の自動化

- 目的:商談準備時間の削減

- 手段:顧客情報の自動収集、過去提案の分析

- 成果:準備時間70%削減

- KPI:商談数/月、成約率

カスタマーサポート

📞 問い合わせ対応の効率化

- 目的:応答時間短縮、満足度向上

- 手段:FAQ自動回答、エスカレーション判定

- 成果:一次解決率60%向上

- KPI:平均応答時間、CSAT

マーケティング

✍️ コンテンツ制作の高速化

- 目的:コンテンツ量産、SEO強化

- 手段:記事構成生成、リライト支援

- 成果:制作本数3倍

- KPI:公開記事数、オーガニック流入

他にも、人事、経理、法務、開発など、あらゆる部門での活用事例があります。営業部門での活用については、営業提案資料作成の完全ガイドで詳しく解説しています。会議の自動化については、tldv × Difyでミーティング分析を自動化をご覧ください。

AI業務効率化を成功させるための次の一歩

ここまで、AI業務効率化の具体的な方法と事例を紹介してきました。重要なのは、「完璧を求めず、小さく始めること」です。

今すぐできる3つのアクション

- 目的の明確化:なぜ業務効率化したいのかを言語化する

- 業務の棚卸し:効率化できそうな業務を3つピックアップ

- 小さな実験:無料ツールで1つの業務を試してみる

もし「自社だけでは難しそう」「専門家のアドバイスが欲しい」と感じたら、私たちがお手伝いします。

AI Nativeの支援サービス

私たちは、単にツールを導入するだけでなく、貴社の業務プロセスを理解し、最適なAI活用方法を一緒に設計します。

- 業務プロセス分析:現状の可視化と効率化ポイントの特定

- ツール選定・実装:Difyを中心としたワークフロー構築

- 社内研修:社員がAIを使いこなせる組織づくり

- 継続支援:導入後の改善、新機能の追加実装

📚 関連記事

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

AIと共に、より生産的で創造的な仕事を実現しましょう。