AI資料作成の現状と課題

AI資料作成とは、AI(特にLLM/生成AI)を活用して、営業提案資料やプレゼンテーション資料を効率的に作成する手法です。単なる「AIで資料を作る」ではなく、人間の創造性とAIの効率性を融合させ、従来の資料作成プロセスを根本的に再設計することを指します。

AIを活用した営業提案資料の作成は、2025年現在、多くの企業が取り組んでいる重要なテーマです。しかし、実際に導入を検討する際、「どのAIツールを使うべきか」「従来の資料作成と比べてどの程度効率化できるか」「品質は保てるのか」といった疑問を持つ営業責任者・マーケティング担当者が多いのが現実です。

本記事では、AI資料作成の現状と課題から、具体的なツール活用術、導入ロードマップ、品質向上のコツまで、営業資料作成の効率化に必要な情報を網羅的に解説します。読了後には、AIを活用した資料作成プロセスを構築し、従来の1/3の時間で高品質な提案資料を作成できる状態を目指します。

従来の資料作成との違い

従来の資料作成は、営業資料を人間が手で一から作成するか、何かしらの商品・商材の資料をテンプレートをベースに手作業で内容を構築するものでした。

一方、AI資料作成は、

- 自動構成生成:AIが適切な構成とアジェンダを提案

- 内容の自動生成:既存データを基にした提案内容の自動生成

- デザインの最適化:レイアウトやビジュアルの自動調整

- 継続的改善:フィードバックを基にした内容の自動改善

といった特徴を持ち、より効率的で質の高い資料作成が可能です。

なぜ今AI資料作成なのか

1. 技術の成熟

- LLMの進化:GPT-5、Claude 4、Geminiなどの高性能モデルが実用レベルに

- マルチモーダル対応:テキスト、画像、データの統合処理が可能

- API整備:各種ツールとの連携が容易

- コスト低下:商用利用のハードルが大幅に下がった

2. 市場環境の変化

- 営業効率化:サービスの増加・価格競争などにより、提案から成約までの時間短縮が必須

- 競争激化:差別化された提案内容の迅速な提供

- 顧客要求:パーソナライズされた提案内容への期待

3. 投資対効果の向上

- 時間短縮:従来の1/3程度の時間で資料作成

- 品質向上:データ駆動の提案内容

- スケーラビリティ:成功パターンの横展開が容易

- 受注率向上:高品質な提案資料による成約率の改善

- 売上貢献:提案から成約までの時間短縮による売上機会の増加

主要なAI資料作成サービスの比較と選定ポイント

AI資料作成には、イルシル・MANUS・Gensparkなど、資料作成に特化したAIサービスが数多く存在します。それぞれの特徴と適しているケースを詳しく解説します。

比較表:AI資料作成サービスの特徴

📚 AIツールの選定について

営業提案資料に特化したAIツール以外にも、マーケティング全般で活用できるAI自動化ツールの比較については、AIマーケティング自動化ツール比較2025|費用対効果で選ぶベスト10で詳しく解説しています。

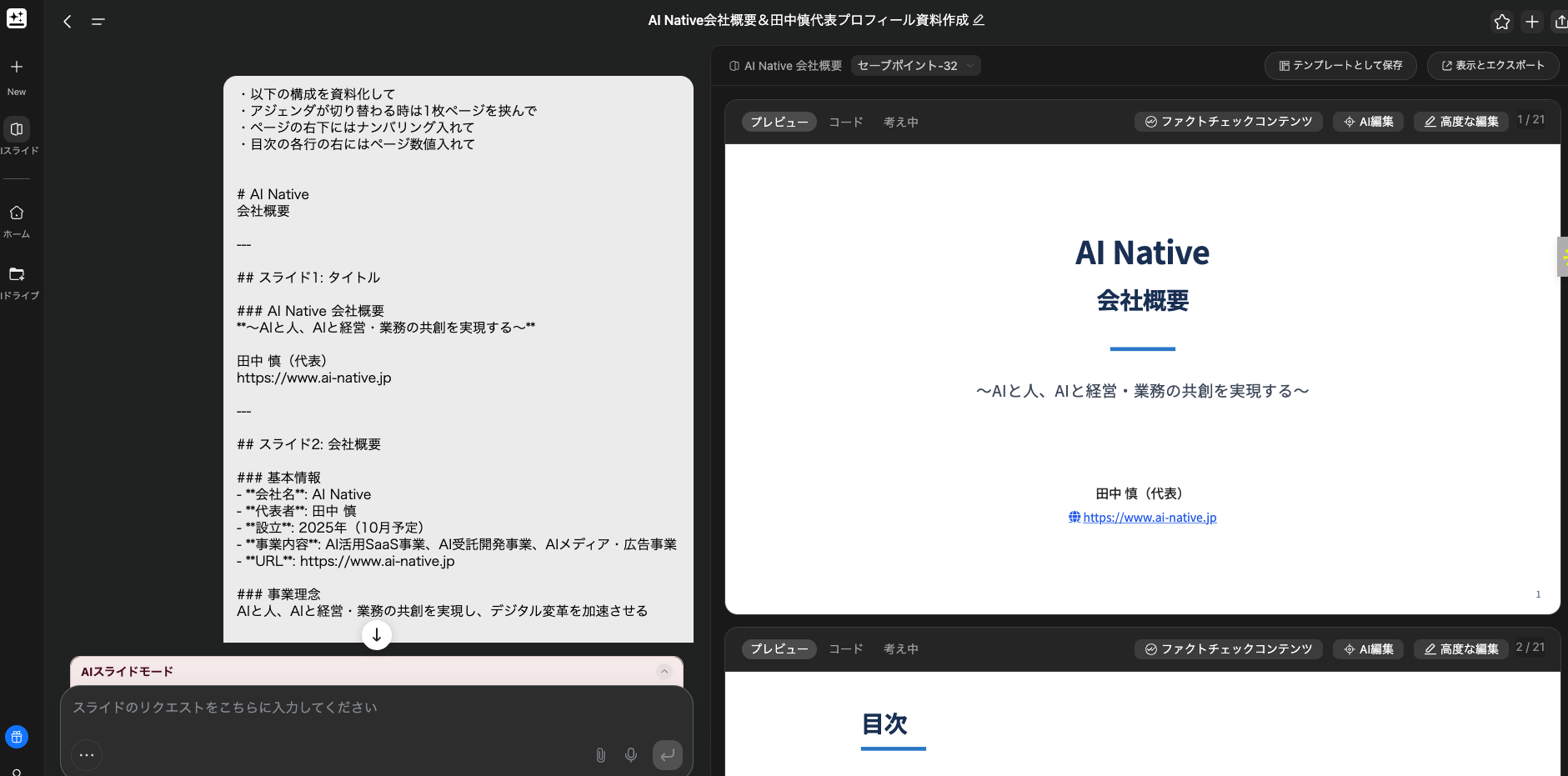

1. Genspark(AIスライド作成)

Gensparkで弊社の会社概要を作る例

特徴

- スライド形式での資料作成に特化

- 高品質なビジュアルデザイン

- 自動レイアウト調整機能

- 英語ベースだが日本語対応も可能

活用ポイント

- 営業提案資料の作成

- プレゼンテーション資料の制作

- ビジュアル重視の資料

注意点

- 16:9のレイアウトにならず、縦幅の調整が必要な場合が多い

- 2カラムレイアウトの活用

- padding、marginの微調整

- 日本語の細かいニュアンス調整が必要

2. イルシル(AIプレゼン資料作成)

特徴

- プレゼンテーション資料作成に特化

- 日本語に最適化されたAI

- 豊富なテンプレートライブラリ

- 直感的な操作インターフェース

活用ポイント

- 日本語での営業提案資料

- 社内プレゼンテーション資料

- テンプレートベースの資料作成

- 迅速な資料作成が必要な場合

注意点

- カスタマイズ性に制限がある場合がある

- 業界特化の深い内容には対応が限定的

- テンプレート依存度が高い

3. MANUS(AI営業資料作成)

特徴

- 営業資料作成に特化したAIサービス

- 営業プロセスに最適化された機能

- 高レベルのカスタマイズ性

- 業界特化のテンプレート

活用ポイント

- 営業特化の提案資料

- 業界別のカスタマイズが必要な場合

- 複雑な営業プロセスに対応

- 高品質な営業資料が求められる場合

注意点

- 学習コストが比較的高い

- 初期投資が大きい

- 汎用性よりも専門性を重視

AI資料作成の具体的なワークフロー

AIを活用した資料作成の具体的なワークフローを、段階的に解説します。

Phase 1: 事前準備とデータ収集

1.1 ローカルテンプレートの整備

- 既存の提案資料をテンプレート化

- 業界別・案件別のテンプレート作成

- ブランディング要素の統一

1.2 データソースの整理

- 営業実績データの取得

- 顧客コミュニケーション履歴の整理

- 競合情報の収集

1.3 営業ナレッジの集約と標準化

トップセールスや優秀な営業マンが作成した提案資料のテキストや構成をAIに学習させることで、組織全体の営業力向上を実現できます。これまで属人化していた営業ノウハウを組織の共有資産として活用できるようになり、新人営業でもベテランレベルの提案資料を作成可能になります。

具体的には、成約率の高い営業資料の構成パターン、顧客の課題に刺さる表現、効果的な価値訴求の方法などをAIが学習し、それを基に新たな提案資料を生成します。これにより、営業チーム全体のスキルボトムアップと提案品質の標準化が同時に実現され、組織としての営業力が飛躍的に向上します。

さらに、AIが生成した資料を通じて、新人営業は優秀な営業マンの思考プロセスや提案ロジックを学ぶことができ、実践的な営業教育ツールとしても機能します。従来のOJTや研修では伝えきれなかった暗黙知が、AIを介して形式知として共有されることで、営業人材育成の効率と質が大幅に改善されます。

1.4 プロンプト設計

- 目的に応じたプロンプトテンプレート

- 出力形式の指定

- 品質基準の明確化

Phase 2: AI活用による資料作成

2.1 AI資料作成サービスでの骨子作成

# 提案書作成プロンプト例(Genspark/イルシル/MANUS等) 以下の情報を基に、営業提案書の骨子を作成してください: - 顧客情報:[顧客名] - 業界:[業界] - 課題:[課題] - 提案内容:[提案内容] - 期待効果:[期待効果] 出力形式: 1. アジェンダ 2. 構成案 3. 目次(ナンバリング付き) 4. 各セクションの要点 5. 推奨レイアウト(スライド構成) ・各ページの右下にページのナンバリングを入れてください

2.2 AI資料作成サービスでのスライド作成

- 骨子を基にしたページ作成

- レイアウトの自動調整

- ビジュアル要素の最適化

- サービス別の特性を活かした最適化

2.3 品質調整と改善

- 縦幅の調整(特にGenspark)

- 2カラムレイアウトの活用

- 不要な要素の削除

- ブランディングの統一

- サービス別の最適化設定の活用

Phase 3: 最終調整と完成

3.1 人間による最終チェック

- 内容の正確性確認

- ブランディングの統一性

- 顧客固有の要件への対応

3.2 フィードバックの反映

- 顧客からのフィードバック収集

- AIツールへの学習データとして活用

- 継続的な改善プロセス

品質向上のためのコツとベストプラクティス

AIを活用した資料作成で品質を向上させるための具体的なコツを紹介します。

1. プロンプトエンジニアリングの重要性

1.1 明確な指示の提供

- 具体的な出力形式の指定

- 品質基準の明確化

- 制約条件の明示

1.2 段階的な改善プロセス

- 粗い内容から始める

- 段階的に詳細化

- 人間による調整と組み合わせ

2. データの質と量

2.1 高品質なデータの活用

- 最新の営業実績データ

- 顧客フィードバックの活用

- 業界トレンドの反映

2.2 データの前処理

- データの正規化

- 重複データの除去

- 関連性の高いデータの特定

3. 人間の創造性との融合

3.1 AIの役割の明確化

- 効率化ツールとしての位置づけ

- 人間の創造性を活かす設計

- 最終判断は人間が行う

3.2 継続的な学習と改善

- 成功パターンの分析

- 失敗事例の学習

- ツールの特性理解

よくある失敗パターンと回避策

AI資料作成の導入でよくある失敗パターンと、それらを回避するための具体的な対策を紹介します。

1. 期待値の設定ミス

❌ 失敗パターン

- AIに完璧な資料を期待

- 人間の作業を完全に代替しようとする

- 即座に劇的な改善を期待

✅ 回避策

- 現実的な目標設定

- 段階的な改善プロセス

- 人間の役割の明確化

- 顧客データ、情報の正規化

2. ツール選定の失敗

❌ 失敗パターン

- 機能だけでツールを選ぶ

- コストのみで判断

- チームのスキルレベルを考慮しない

✅ 回避策

- 総合的な評価基準の設定

- チームのスキルレベルに適合したツール選択

- 長期的なコストの考慮

3. プロセスの設計ミス

❌ 失敗パターン

- 既存プロセスの単純な置き換え

- 品質チェックプロセスの軽視

- 継続改善の仕組みがない

✅ 回避策

- プロセスの根本的な再設計

- 品質チェックプロセスの強化

- 継続改善の仕組みの構築

投資対効果の計算方法

AI資料作成の投資対効果を定量的に計算する方法を紹介します。

1. 投資コストの計算

1.1 初期投資

- ツールライセンス費用

- 初期設定・導入費用

- チームトレーニング費用

1.2 運用コスト

- 月額・年額ライセンス費用

- メンテナンス・サポート費用

- 継続的な改善費用

2. 効果の測定

2.1 時間短縮効果

- 資料作成時間の短縮

- 修正・調整時間の短縮

- 品質向上による再作業の削減

2.2 品質向上効果

- 提案成功率の向上

- 顧客満足度の向上

- ブランディングの統一性向上

- 受注率の改善(従来比15-25%向上)

- 顧客の意思決定スピード向上

2.3 営業効率の向上

- 提案から成約までの時間短縮

- 営業担当者の生産性向上

- 顧客対応件数の増加

- 売上機会の増加(提案件数の増加)

- 顧客ライフサイクル価値の向上

3. ROI計算例

3.1 前提条件

- 従来の資料作成時間:8時間/件

- AI活用後の作成時間:2.5時間/件

- 営業担当者の時給:5,000円

- 月間提案件数:20件

- 従来の受注率:20%

- AI活用後の受注率:25%(5%向上)

- 平均受注金額:500万円

3.2 効果計算

時間短縮効果:

5.5時間/件 × 20件 × 5,000円 = 550,000円/月

受注率向上効果:

20件 × 5% × 500万円 = 5,000,000円/月

年間効果:

時間短縮(550,000円 × 12ヶ月)+ 受注率向上(5,000,000円 × 12ヶ月)

= 66,600,000円

3.3 投資コスト

- 初期投資:500,000円

- 年間運用コスト:1,200,000円

- 総投資:1,700,000円

3.4 ROI計算

ROI = (66,600,000円 - 1,700,000円) ÷ 1,700,000円 × 100

= 3,817%

※ 受注率向上による売上貢献が、時間短縮効果を大幅に上回る結果

導入ロードマップ(30日計画)

📅 第1週:準備とツール選定

- 現状の資料作成プロセスの分析

- AIツールの評価と選定

- チーム体制の構築

- 初期予算の確保

📅 第2週:パイロット導入

- 選定ツールの契約とセットアップ

- テンプレートの作成

- プロンプトテンプレートの設計

- 小規模なテスト実施

📅 第3週:本格導入と改善

- 実案件での活用開始

- フィードバックの収集

- プロセスの改善

- チームトレーニングの実施

📅 第4週:展開と定着

- 全チームへの展開

- 成功事例の共有

- 継続改善プロセスの確立

- 効果測定とROI評価

まとめ

AIを活用した営業提案資料の作成は、2025年現在、多くの企業にとって重要な競争優位性の源泉となっています。本記事で紹介した手法とベストプラクティスを活用することで、従来の1/3の時間で高品質な提案資料を作成し、営業効率を大幅に向上させることが可能です。

🎯 重要なポイント

- 段階的な導入

完璧を求めず、継続的な改善を重視 - 人間とAIの融合

AIは効率化ツール、最終判断は人間が行う - データの質

高品質なデータが高品質な出力を生む - 継続的な改善

成功パターンの学習と失敗事例の分析 - 売上への直接貢献

受注率向上による売上機会の創出 - 顧客価値の向上

高品質な提案による顧客満足度の向上

次のステップ

AI資料作成の導入を検討されている方は、まずは小規模なプロジェクトから始めることをお勧めします。30日間のロードマップに従って、段階的に導入を進めることで、リスクを最小限に抑えながら効果を最大化できます。

💡 すぐに始められるアクション

- 現在の資料作成時間を測定する

- 無料トライアルでAIツールを試す

- 小規模なテストプロジェクトを実施する

- チームメンバーとの意識合わせを行う

- 成功指標(KPI)を設定する

お問い合わせ

AI資料作成の導入支援や、より詳細な実装方法についてご質問がございましたら、お気軽にお問い合わせください。AI Nativeでは、企業のAI活用を支援する包括的なソリューションを提供しています。

また、AIワークフロー全体の効率化についても詳しく知りたい方は、AIワークフロー・Difyで業務効率化を実現する完全ガイド【2025年最新版】も合わせてご覧ください。

本記事は、AI Nativeの実践的なAI活用ノウハウを基に作成されています。AI Nativeでは、企業のAI活用を支援する包括的なソリューションを提供し、AI Native の開発哲学:AIと人間の共創による価値創造に基づいた価値創造を実現しています。