📝 本記事は継続的に更新される記事です

「AI活用 × 開発組織」をテーマに、Cursor・Claude Codeの最新活用事例や導入ノウハウを継続的に追記します。

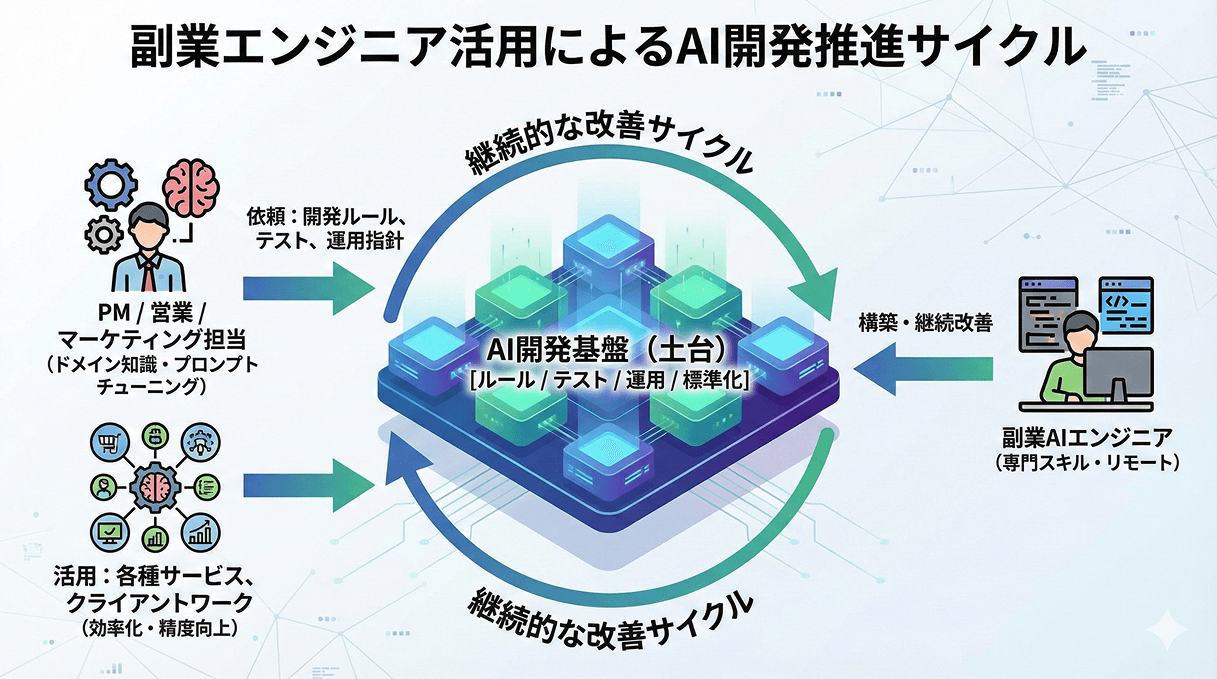

なぜ今「AI活用 × 開発組織」なのか

「AIを活用した開発組織」を掲げても現場に根付かない——多くの企業で共通する課題です。本記事では、開発組織でのAI活用を実装し、成果につなげるための実践ガイドをまとめました。特にエディタAIの筆頭である「Cursor」と、会話型ペアプロに強い「Claude Code」を中心に、使い分けと組織への定着方法を解説します。

2025年現在、開発生産性の向上は企業競争力の要となっています。しかし、単にAIツールを導入しても効果は限定的。組織全体でAIを活用し、開発プロセスを根本から変革することが必要です。詳しい背景については、AI Nativeの開発哲学でも解説しています。

現場でAI活用が広がらない3つの理由

⚠️ AI導入が失敗する典型的パターン

- メリットが個人の成功体験に落ちていない: 具体的に何がどれだけ速く・良くなるのかが見えない。また、個人のキャリア・成長・評価に紐づいておらず、AI活用スキルが評価されない環境では定着しない

- 導入単位が曖昧: チーム/プロダクト/組織のどの単位で何を変えるのかが定義されていない

- ガバナンス不安: セキュリティ、データ取扱い、プロンプト管理のルールがないため運用が止まる

これらの課題については、なぜ多くの企業でAI活用が進まないのか?でも詳しく分析しています。

AI活用成熟度モデル(開発組織版)

📊 4段階の成熟度レベル

レベル1: 初級

個人の自習(検索/要約/リファクタの補助)

レベル2: 中級

チームの標準化(テンプレ・プロンプト・レシピ共有、レビュー方針)

レベル3: 上級

パイプライン組込み(CIでの静的解析補助、リリース計画、テスト生成)

レベル4: 先進

プロダクト指標駆動(AIが仕様仮説→実装→実験→解析を閉ループ化)

貴社の現在地を見極め、次の段に必要な技術・運用・評価を定義するのが近道です。

ツール選定:CursorとClaude Codeの違いと使い分け

🛠️ 2大AIツールの特徴比較

Cursorを開発組織で使うポイント

Cursorは、Visual Studio Codeをベースにした統合開発環境(IDE)で、AIによるコード補完と編集支援に特化しています。リポジトリ全体のコンテキストを理解し、ファイル間の依存関係を把握しながら、安全な差分ベースの編集を実現します。特に既存のコードベースでのリファクタリングや機能追加において、その真価を発揮します。開発チームでの導入においては、共通のプロンプトテンプレートを管理し、チーム全体で一貫した開発スタイルを維持することが重要です。月額20ドルのPro版では、無制限のコード補完とGPT-4レベルのAIアシスタンスが利用可能で、開発生産性を大幅に向上させることができます。

- リポジトリ全体のコンテキストを活かした「差分前提の提案」で安全に編集

- MCPを使い、ドキュメント収集・データ抽出・タスク自動化を標準化

- チーム共通の

prompts/とrecipes/を管理し、プロンプトの再現性を担保

推奨ユースケース

- リファクタ計画→段階的な編集→テスト生成→Lint修正までの一気通貫

- 既存コードの責務分割と型安全化

- アプリ層とインフラ層の設定差分の説明・統合

Claude Codeを開発組織で使うポイント

Claude Codeは、Anthropic社が提供する対話型のAI開発アシスタントで、ターミナルやCLIから利用できる独立型のツールです。最大の特徴は、長文のコンテキストを保持しながら、複雑な要件について議論し、包括的なコード生成ができることです。新規プロジェクトの立ち上げや、大規模な機能実装において特に有効で、仕様の議論から実装、テスト作成まで一貫してサポートします。Pro版(月額20ドル)ではClaude Sonnet 4を、Max版(月額100ドル〜)ではより高性能なOpus 4も利用可能。開発組織での活用では、CLAUDE.mdファイルによるプロジェクト固有のルール管理が重要で、生成されるコードの品質を初回から高く保つことができます。

- ゼロからの高速実装、全体のコード生成が得意で、新規機能開発に最適

- 仕様ドラフト→レビュー→QA観点抽出→リスク洗い出しの会話駆動に適する

- 長文の経緯や意思決定ログを保持したまま結論形成ができる

- デザイン原則、API設計規約、レビュー観点の「文章化」に強い

CLAUDE.mdによるルール管理が特に重要(ファイル全体を生成するため初期品質が肝)

📝 CLAUDE.md によるルール管理

Claude Codeでは、ファイル全体を生成する特性上、Cursor以上にルール策定が重要になります。

プロジェクト版(リポジトリルート)

- 組織のコーディング規約

- プロジェクト固有のアーキテクチャ

- 使用すべきライブラリ・フレームワーク

- セキュリティポリシー

- 禁止パターン・アンチパターン

個人版(~/.claude/CLAUDE.md)

- 個人の開発スタイル設定

- よく使うコマンド・エイリアス

- グローバルな開発ルール

- プライベートプロジェクトの設定

- デバッグ・テスト手法の好み

💡 なぜCursorより重要か:差分編集のCursorと異なり、Claude Codeは「ゼロから全体を生成」するため、初回から組織のルールに準拠したコードを出力することが品質と効率の鍵となります。

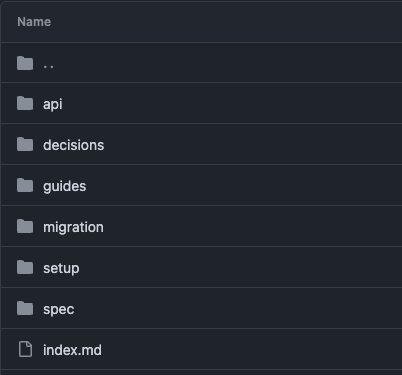

📁 _docs ディレクトリによる体系的なドキュメント管理

弊社では、_docsディレクトリを作成し、プロジェクトのドキュメントを体系的に管理しています。これにより、Claude Codeがプロジェクトの全体像を理解し、より適切な提案ができるようになります。

ディレクトリ構成と用途:

api/- API仕様書、エンドポイント定義、リクエスト/レスポンス例decisions/- アーキテクチャ決定記録(ADR)、技術選定の理由guides/- 開発ガイド、コーディング規約、ベストプラクティスmigration/- マイグレーション計画、バージョンアップガイドsetup/- 環境構築手順、オンボーディングドキュメントspec/- プロダクト仕様書、機能要件、ビジネスロジックstrategy/- プロダクト戦略、ロードマップ、ビジョン文書index.md- ドキュメントのインデックス、ナビゲーション

💡 Claude Codeとの相乗効果:

- 仕様書を参照して正確な実装を生成

- ADRを理解した上での技術提案

- プロダクト戦略に沿った機能開発

- ドキュメントとコードの一貫性維持

※ _docsディレクトリは .gitignore に含めず、チーム全体で共有することで、AI活用の効果を最大化できます

推奨ユースケース

- 新規機能の全体実装・ゼロからのコンポーネント作成

- 複数ファイルにわたる機能の一括生成

- 要件定義・ユーザーストーリーの明確化と受け入れ条件の精緻化

- 変更影響範囲の言語化とステークホルダー合意形成

- プロダクト仮説と実験計画の構造化(計測設計まで)

併用ベストプラクティス

CursorとClaude Codeを効果的に併用することで、開発生産性を最大化できます。基本的な使い分けとして、新規機能の設計や仕様検討はClaude Codeで行い、実装とリファクタリングはCursorで進めるフローが推奨されます。具体的には、Claude Codeで要件定義とアーキテクチャ設計を行い、生成された設計書をもとにCursorで実装を進めます。また、コードレビューの観点整理やテストケースの洗い出しはClaude Code、実際のテストコード生成と実行はCursorという分担も効果的です。両ツールの強みを活かすことで、品質と開発速度の両立が可能になり、チーム全体の生産性向上につながります。

💡 最強の組み合わせ方

- 仕様策定・レビューはClaude Codeで合意形成

- 実装・差分提案はCursorで安全に適用

- 変更理由と期待効果をPRテンプレートに自動反映(両者で共通プロンプト)

導入90日ロードマップ(AIを活用する開発組織の定着)

📅 0–30日: 立ち上げと安全網づくり

- 目的・非目的の定義(例: コード生成の全面自動化はしない)

- セキュリティ/データ方針、プロンプトの保管・公開ルールを決める

- シードチーム3–5名で「週2回のショートスプリント実験」を回す

→ 理想はエンジニア・PM・デザイナーの混成チーム。エンジニアはプロダクトマネジメントの理解が深まり、 PM・デザイナーはAI/LLMを組み込んだワークフローと開発の理解が深まることで、組織全体のAI活用レベルが向上

成果物:

- チーム用プロンプト集、レビューガイド、失敗事例リスト

- 代表ユースケース5本の成功体験(ベースライン比較つき)

📅 31–60日: チーム標準化と教育

recipes/にタスク化(テスト追加、型強化、SQLレビュー等)- レビュー方針と責任分界点(AI提案→人間承認)を標準化

- 内部勉強会(15分LT×2/週)で勝ちパターンを横展開

成果物:

- PRテンプレート、AI提案の受け入れ基準、回帰リスクのチェックリスト

📅 61–90日: パイプライン組込みとKPI運用

- CIでのAI補助(テスト不足の検知、ドキュメント差分レビュー)

- スプリントレトロでAI活用KPIを振り返り、次のスプリントに反映

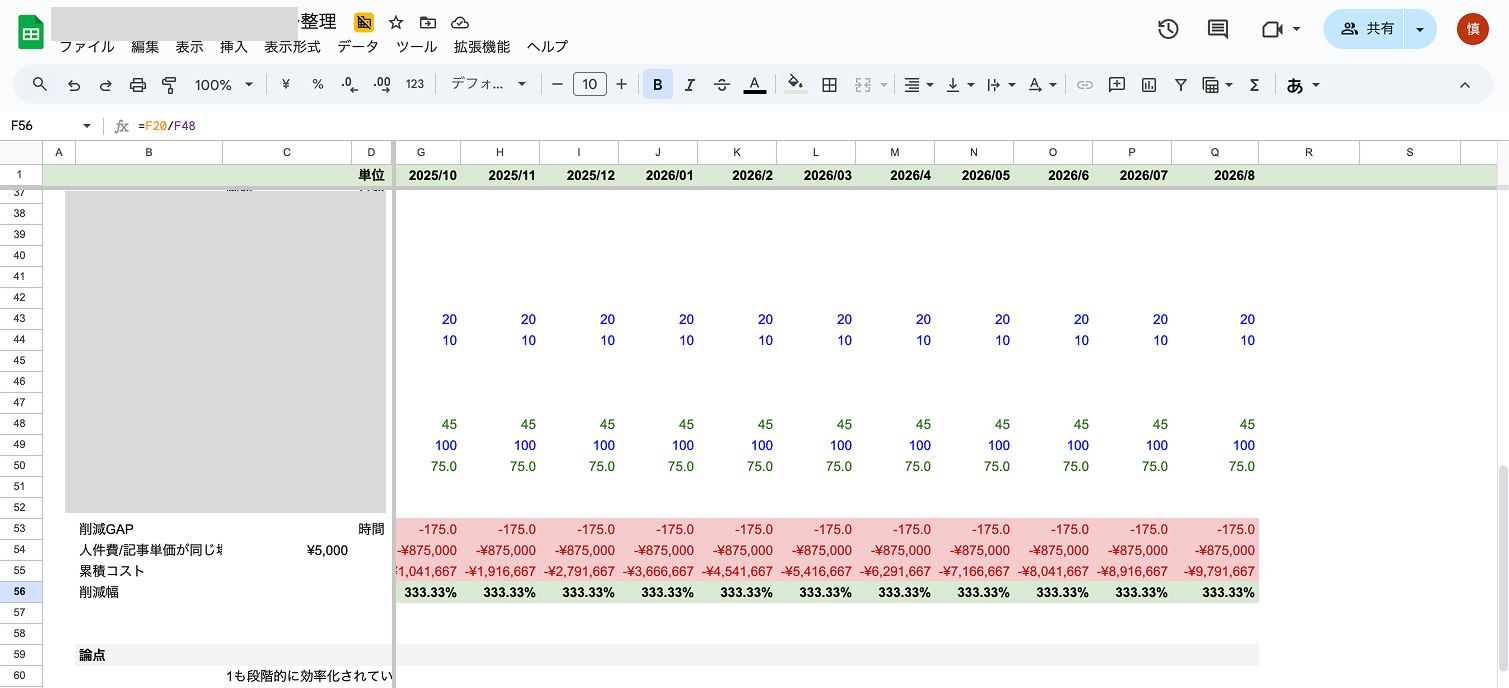

- 経営への月次レポート(効果・リスク・投資対効果)

経営へのレポート時にいつまでにどういう変数・KPIをどうするか、それがその後どうなっていくのかを含めたシミュレーションを責任者と伴走して作成。レポートは責任者の方が行うなど数値の設計とどのように伝えるのかをサポートします。

この段階的アプローチについては、AIワークフロー・Difyで業務効率化を実現する完全ガイドでも詳しく解説しています。

業務別ユースケース(実践集)

💼 役割別の活用例

PM/EM

- 受け入れ条件の曖昧語排除

- ステークホルダー向け要約

- リスク対策案の自動生成

バックエンド

- 既存APIの仕様抽出→型定義化→テスト自動生成

- パフォーマンスボトルネックの特定と改善提案

- セキュリティ脆弱性の検出と修正

フロントエンド

- 複雑状態の責務分割

- アクセシビリティ改善の提案

- パフォーマンス最適化の自動化

データ/分析

- ローカルデータ解析→仮説検証→実験計画の自動下書き

- SQLクエリの最適化と可読性向上

- ダッシュボード設計の提案

デザイナー

- UI文言の一括改善案

- 可読性の定量指標チェック

- デザインシステムの一貫性確認

QA

- バグ起票テンプレ自動生成

- リグレッション観点の網羅チェック

- テストケースの自動生成と優先度付け

ガバナンスとセキュリティ(安心して拡大するために)

🔒 セキュリティ対策のポイント

- データ分類と持ち出し抑止、匿名化方針の策定

- プロンプトの版管理と審査フロー(共有は社内限定Gitに)

- MCP経由の権限設計(読み取り・編集の境界)

- 監査ログ(誰が・何を・いつ・なぜ)の記録と分析

KPIと効果測定(出せる成果にこだわる)

開発組織では、最近トレンドになってきていますが、Four Keysが各社で用いられています。その上で、上二つが開発組織のスループットを示すものです。それを目標に設定すると、コミット小さく出力を最大化する動きになります。それ自体は良いことではあるのですが、そこだけを評価基準に置くと、「価値が最大化されているのか」がわかりづらくなります。

📊 Four Keys指標

- 変更リードタイム(Lead Time for Changes)

- デプロイ頻度(Deployment Frequency)

- 変更失敗率(Change Failure Rate)

- 平均復旧時間(MTTR)

「AI活用の開発組織」の評価は、単なる出力量ではなく、上記のフロー指標+プロダクトKPI(CVR、継続率、NPS等)or 売上などで見るのが基本です。私が前職で実践したFour Keys活用については、こちらのZenn記事でも詳しく解説しています。

よくある失敗と回避策

⚠️ 失敗パターンと対策

- ツールから入って目的を見失う

→ 「何を改善したいか」を先に言語化 - ガイド不在で属人化

→ 最小限のプロンプト集とレビュー基準を先に作る - 安全性懸念で停止

→ データ分類と匿名化で早期に合意

失敗を避けるための詳細な対策は、なぜ多くの企業でAI活用が進まないのか?でも解説しています。

文化をつくる:越境と学習の習慣化

評価に関わらず「早く・良く・安全に」終えることに意識を置き、チームの定例やKPTでAI活用の成功/失敗事例を共有しましょう。アウトカム評価(プロダクトKPI)を取り入れると、上流からデータ分析までをキャッチアップしようとするために越境が自然に進み、MCPやエージェントの活用が日常になります。これはエンジニアだけでなく、PM/デザイナー/アナリストにも求められる姿です。

🌱 文化醸成のポイント

- 週次の成功事例共有会(15分)

- 失敗から学ぶポストモーテム

- プロンプト改善コンテスト

- 社内AIアンバサダー制度

AIネイティブな組織文化については、AIネイティブとは何か?でも詳しく解説しています。

まとめ

🎯 成功のための3つのポイント

- Cursor × Claude Codeの使い分けで仕様→実装→レビューを最短化

- 90日ロードマップで安全にスケール、チーム標準を確立

- KPIとガバナンスで継続的に改善し、成果を証明

開発組織におけるAI活用は「道具」ではなく「運用設計」です。小さく始めて、早く学び、確実に仕組みに落とし込みましょう。

📚 関連記事

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

AIと共に、強い開発組織をつくりましょう。