AI Nativeの田中です。私たちは現在、企業のAI推進・業務効率化をハンズオンで支援しています。経営者からの相談、現場との対話、AIワークフロー構築の支援を通じて感じるのは、「AIの活用度には、想像以上のボラティリティ(ばらつき)」があるということです。

"AIを使っているつもり"が成果を止める

ChatGPTやGemini、Claudeなどの生成AIツールを使っている企業は増えています。しかし、その多くが「使っているつもり」止まりになっている現実があります。

実際には、

- 単発のプロンプト入力で止まっている

- 資料作成や要約など"作業代行"レベルにとどまっている

- データや文脈を与えず、精度が上がらないまま使い続けている

というケースが少なくありません。結果として、社員は「自分たちはAIを使いこなしている」と認識していても、経営全体へのインパクトはほとんど出ていないのです。

まずは自社の"現在地"を知るところから

AI活用を進める第一歩は、現状の見える化です。どの部署がAIを活用できているのか、どの領域が遅れているのかを明確にすることで、初めて改善サイクルを設計できます。

AI Nativeでは、AI活用診断サービスを通じて、自社の活用レベルを数値化し、課題と伸びしろを明らかにできます。

💡 今すぐAI活用度を診断する

5分で完了。自社のAI活用度をスコアリングし、具体的な改善策をご提案します。

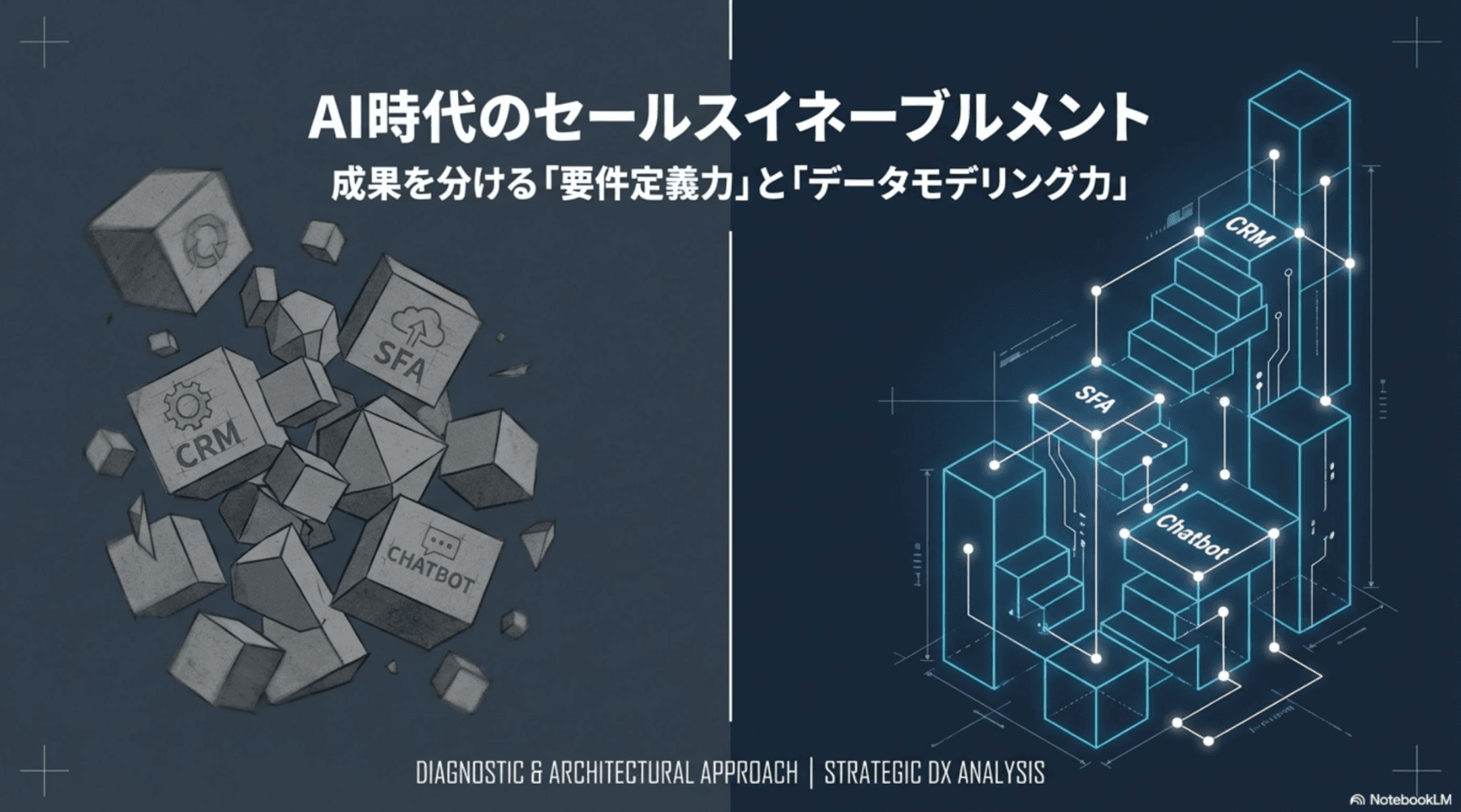

経営者が求めているのは「部分最適」ではない

経営者が本当に求めているのは、単発のAI利用や便利ツール化ではなく、事業そのものへのインパクトです。

つまり——

「AIを業務ツールとして使う」のではなく、「AIを組み込んだワークフローを自ら設計し、事業構造を変革する」。

この発想の転換が、今まさに求められています。

AIワークフローやAIエージェント化によって、人が介在しなくても業務が完結する仕組みを作る。それによって初めて、"業務効率化"が"経営生産性向上"に変わるのです。

AI活用の出発点は「見える化」から

AI活用度を見える化し、課題を特定することが成功の第一歩

AI Nativeでは、クライアント企業に伴走する中で気づきました。「AI活用が進まない本当の理由」は、スキルやツールではなく——"自社のAI活用度を定量的に把握していないこと"にあります。

そこで私たちは、まず第一歩としてAI活用診断サービスのPoCを公開しました。

ステップ1:現状の「AI活用度」を見える化する

なぜAI活用度を見える化する必要があるのか

多くの企業では、ChatGPTやGemini、Claudeなどを1人あたり月3,000円前後のライセンスコストで導入しています。仮に100人の組織であれば、それだけで月額30万円、年間350〜400万円の投資です。

ところが、実際にAIを使いこなせていないケースでは、その費用対効果がほとんど生まれていません。

AI導入後のヒアリングをすると——

- 「毎日使っているが、出力はそのままコピペして終わり」

- 「プロンプトを工夫せずに、精度が低いまま使っている」

- 「特定の社員しか活用しておらず、チームの生産性は上がっていない」

といった声が少なくありません。

つまり、AIコストが"固定費"として垂れ流されているのです。業務プロセスを変えず、社員のスキルも上がらないまま、年間数百万円単位の投資が無駄になっている企業は少なくありません。

この「見えない損失」を防ぐために、まずやるべきは"AI活用度の見える化"です。

スコアリングで「現状地図」を作る

AI Nativeの診断では、主に以下の3つの観点でスコアリングを行います。

1. ツール活用頻度と内容

ChatGPTやGeminiなどをどの頻度で・どんな業務に使っているか。たとえば、「毎日のメール作成」レベルなのか、「データ分析・資料構成」まで踏み込めているのか。

ここでの目的は、"AIがどの業務フローに入り込んでいるか"を定量的に捉えることです。

2. プロンプト設計力

AIの出力精度を左右するのは、入力(プロンプト)です。単に「○○を作って」と指示するだけでは、再現性も品質も上がりません。

どれだけデータや文脈(コンテキスト)を与えて、狙った出力を引き出せているか。これをスコアリングすることで、プロンプト設計力の課題が明確になります。

3. ワークフロー・エージェント構築力

単発のAI利用ではなく、「人が介在しなくても業務が回る仕組み」を作れているか。

Difyやn8nなどを用いて、AIが一連の業務を自動化しているかを評価します。

ここに到達できれば、AIが単なるツールではなく"社員"として機能し始めます。

見える化の先にある「学習ループ」

スコアリングの目的は、点数を出すことではありません。活用のボトルネックを可視化し、改善ループを回すことです。

AI活用度を定期的にモニタリングし、

- 活用度が上がった部署

- 逆に下がった部署

を見比べながら、ナレッジを共有・再利用していく。

この"学習ループ"を設計することで、AI活用が個人技から組織知(ナレッジ)へと昇華します。

さらに、このループの過程で蓄積されたプロンプトやデータは、社内のAIリテラシー教材にも再利用できます。つまり、活用度の見える化は「AI人材の育成インフラ」でもあるのです。

ステップ2:活用のボトルネックを特定する

ボトルネックを特定する理由

多くの企業では、「AIが使えない」という課題の背後に、"何が原因なのかを特定できていない"という問題があります。

たとえば——

- 社員がAIに苦手意識を持っているのか

- 仕組みの整備(データ・ワークフロー)が不足しているのか

- 経営層がAI活用を戦略に落とし込めていないのか

これらを混同したまま研修や導入を進めても、改善効果は限定的です。だからこそ、「どこが詰まっているのか」を明確にすることが、最短で成果を出すための第一条件になります。

ボトルネックの特定の仕方

AI Nativeの診断レポートでは、スコアリング結果に基づいて課題を階層的に整理します。

- 個人レベルの課題:プロンプト設計力、ツール利用頻度

- チームレベルの課題:ナレッジ共有不足、属人化

- 組織レベルの課題:経営方針の不明確さ、AI人材配置の偏り

これらを明確化し、「どの層から改善すべきか」を可視化することで、投資の優先順位を定められます。

ステップ3:AIを"組織資産"として再設計する

再設計する理由

AI導入のゴールは「導入」でも「研修」でもなく、業務変革の再現性をつくることです。AIを組織資産として再設計する理由は、一過性の成果ではなく「仕組みとして回るAI経営」を実現するためです。

再設計の仕方:AIワークフローとエージェントの導入

AI Nativeでは、実際に1ヶ月で業務工数の95%削減という成果を出したプロジェクトもあります。

その成功の鍵となったのが、AIワークフローとAIエージェントの設計です。

AIワークフロー

Difyやn8nなどを活用し、データ取得 → 生成 → 出力 → 配信までを自動化。人が関与せずに業務を完結できる仕組みを構築します。

AIエージェント

各業務に特化したAIを設計し、問い合わせ対応、営業支援、社内情報整理などを代行。単なるツール活用から、AIを"社員化"するステージへ移行します。

これらを業務プロセスに組み込むことで、AIが「人の補助」ではなく「組織の中核」として機能するようになります。

🚀 AIワークフロー構築の実践事例

Difyを活用した業務自動化の具体的な事例と構築方法をご紹介しています。

今こそ、経営者がAI活用にコミットすべき理由

今後1〜2年で、AIの導入格差は「経営格差」に直結します。人件費の上昇、採用難、景気変動。こうした環境変化に対応するには、AIを"組織の血流"に組み込むしかありません。

逆に、今AIの基盤を整えられない企業は、固定費が重く、変化に弱い体質に陥ります。

経営者は「Why Now」を明確にし、社員はその全体像を理解した上で動く。その橋渡しをするのが、私たちAI Nativeの使命です。

まとめ:AI活用の第一歩は"現状を知ること"から

AIの成果は「どのツールを使うか」ではなく、「どれだけ使いこなしているか」で決まります。

まずは自社のAI活用度を定量的に把握し、課題を明確にして、改善サイクルを回す。そこから、本当の意味での"AI経営"が始まります。

編集後記

AIは"知識"ではなく、"習慣"で差がつく時代。「AIを使う人」と「AIと仕事をする人」の差は、半年後に取り返しのつかないほど開きます。

あなたの組織はどちら側にいますか?