こんにちは。AI Native の田中です。

この1週間、Dify(ディーフィー)を使って、PDFファイルの読み込みからデータ成形、CSV出力、そしてGoogle Driveへの自動エクスポートまでを行うワークフローを構築しました。

これまで「AI活用」と言うと高度なモデルや専門的な技術が前提になりがちでしたが、実際にはシンプルな仕組みと軽量なモデルでも、十分に実用レベルの自動化が可能になっています。

なお、2025年10月にはDify活用を推進する一般社団法人Dify協会が設立され、筆者も個人会員として参画しています。

背景:AIで"止まらない"オペレーションを

多くの企業オペレーションでは、「PDFやドキュメントを読み込むところまではできるが、その先のデータ処理で止まってしまう」という課題が存在します。

たとえば請求書や契約書などの書類データは、形式も構造もバラバラ。一度読み込んでも、次にどう活用するかの"橋渡し"部分が属人的になりやすいのが現状です。

今回の取り組みでは、この"読み込むだけで終わらないAIオペレーション"を実現することを目的としました。

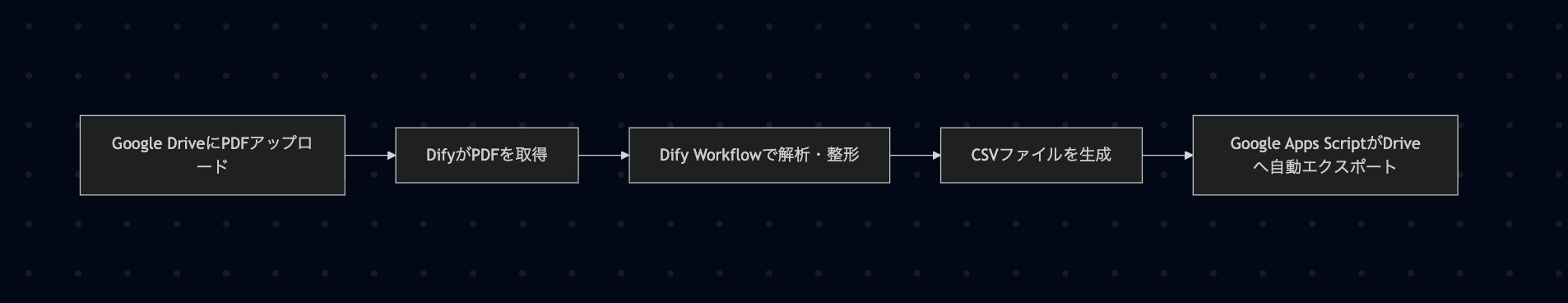

ワークフロー全体像

今回構築した自動化の流れは次の通りです。

Google DriveにPDFを入れるだけで、数分後には同じドライブ内の指定フォルダに構造化されたCSVデータが自動生成される仕組みです。

このプロセスを一度設計しておけば、以後は人手を介さず定期運用が可能になります。

Dify × Google連携でオペレーション自動化を実現

無料相談に申し込む →📚 データ品質の重要性

PDFからデータを抽出する際、データ品質とフォーマット統一は成功の鍵です。詳しくはAI業務効率化の前提条件:データ整理とフォーマット統一が成功の鍵をご参照ください。

技術構成と工夫のポイント

1. Dify Workflow(ディーフィー・ワークフロー)

Dify(ディーフィー)は、AIワークフローをノーコードで設計できるプラットフォームです。PDFからテキストを抽出し、正規化・構造化したうえでデータを整形。モデルの性能に依存しすぎず、安定した結果を得られる設計を意識しました。

Difyではテキスト解析のノードやMarkdownをCSVに変換するエクスポーターなど、サードパーティから提供される豊富なツールが利用可能です。これらを組み合わせることで、様々な業務オペレーションを柔軟かつ効率的に自動化できます。

📚 関連記事のご案内

より詳しい「Difyの拡張性」や「独自実装との比較(自社開発 vs Dify)」は、以下の完全ガイドをご参照ください:

AIワークフロー・Difyで業務効率化を実現する完全ガイド【2025年最新版】

すぐに使えるワークフローテンプレートをお探しの方は:

業務効率化ワークフロー57選|Dify活用事例

2. Google Apps Script(GAS)との連携

GASからDify APIを呼び出してPDFを解析・CSV化し、生成されたデータを自動的にGoogle Driveの所定フォルダに保存します。ファイル名やパスを動的に制御できるため、運用負荷がほぼゼロになります。

🔧 連携のポイント

- GASからDify APIを呼び出し

- PDFデータをDifyに送信して解析・CSV化

- 生成されたCSVをGASで受け取り

- Drive APIで指定フォルダに自動保存

- ファイル名に日時やID自動付与

3. Google Driveを中心に据えたデータ設計

入出力のすべてをDrive上で完結させることで、AIワークフローの"可視性"を確保しました。どのファイルが処理され、どの時点で出力されたかを管理できる点は、AI導入を業務フローに組み込むうえで非常に重要です。

Google DriveはGoogle Workspaceを利用している企業が多く、多くの方がファイル管理サービスとして日常的に活用されています。弊社でご支援している企業でも、Google Driveを中心に社内の業務オペレーションを回している事例が数多く存在します。

しかし、その運用実態を見ると、手動でファイルをやり取りしたり、一部をLLMで手動加工してデータ保存したりと、「手動→自動→手動」が入り組んでしまい、結果として期待したほど業務効率化が進んでいないケースがありました。

今回ご紹介した事例は、こうした課題をDify+GASの組み合わせで解決した実際の支援事例です。既存のGoogle Drive運用を活かしながら、完全自動化されたワークフローを実現することで、真の業務効率化を達成しました。

テンプレート提供で最速導入

導入支援を申し込む →実装して感じたこと:AI活用は"ハイエンド化"よりも"適材適所化"

これまでは「AIを使う=高性能モデルを使う」という発想が主流でしたが、今回の実装で強く感じたのは、「小さなAIでも十分に価値が出せる」ということです。

Difyのワークフロー設計を工夫すれば、

- 複雑なPDFの構造もある程度自動整形できる

- ノーコードでも繰り返し処理や分岐ロジックを構築できる

- 人手によるチェック工程を最小化できる

という具合に、AIを"現場レベル"で動かせるようになります。

AI活用を「モデルの性能」ではなく「仕組みの設計力」で語れるようになったのは、ここ数ヶ月の進化の大きな成果だと感じています。

LLMのモデル選択はROIを考慮しよう

GPTシリーズではGPT-5など最新モデルが次々とリリースされていますが、それに伴いコストも上昇傾向にあります。高性能モデルをどのようにペイさせるかを考えて使わなければ、気づいたときにはAPI使用料金が想定を大きく超えているという事態に陥ることもあります(筆者も過去に経験しました)。

だからこそ、業務フローの中でLLMモデルをどう配置するかが重要になります。今回の事例では、テキスト解析後の整形処理にGPT-4oを採用しました。ローコストでありながら、構造が複雑なPDFのテキスト整形を十分にクリアできる性能を発揮し、コストと品質のバランスを実現できました。

会社で予算が決まっている中で、なかなか実験しづらい・失敗したくないというお悩みもあるかと思います。弊社では、自社での実験事例や他社で経験した事例を元に、AI導入のご相談に乗らせていただいています。

「AI導入したいけど失敗したくない」「できるだけAIコストを安く抑えたい」——そうした要望は当然のことです。だからこそ、事前にぜひご相談ください。経験に基づいた現実的なアドバイスをご提供いたします。

今後の展開と課題

今回のワークフローでは、PDF → 構造化テキスト → CSV → エクスポートまでを自動化しましたが、さらに改善の余地もあります。

⚠️ 今後の改善ポイント

- ページ構成が複雑なPDFの処理安定化

- 誤認識データのリカバリ設計(例:自動検証ステップ)

- 他システム連携への拡張性(CRM・BIツールなど)

これらを踏まえ、今後はより汎用的なAIオペレーションテンプレートとして仕組みを整えていく予定です。

まとめ:AIは"現場で動く"時代へ

AIによる業務効率化というテーマは、ここ数年で一気に一般化しました。しかし、その多くが「構想止まり」や「部分的導入」に留まっています。

今回の取り組みを通じて実感したのは、AIはすでに"実務の中に自然に存在できるフェーズ"に来ているということです。

Difyのようなツールを活用することで、専門知識がなくてもAIワークフローを自分で設計でき、オペレーションを「止まらない・迷わない・属人化しない」形に変えていけます。

お問い合わせ

弊社 AI Native では、AIを活用したオペレーション自動化やDify導入支援、

AIワークフロー設計のコンサルティングを行っています。

DifyやGoogle連携を使った業務効率化、社内AI基盤の設計に

ご興味のある方は、ぜひお気軽にご相談ください。