はじめに

開発効率を高めるために、これまで私は Claude Code を中心に活用してきました。しかし最近、コード提案の精度が少し落ちてきたように感じ、代替手段を模索することにしました。そこで1ヶ月弱ほど Cursor Agent を試し、さらに Codex CLI にも触れてみました。

本記事では、実際に試した結果をもとに「3つの違い」と「今後注目すべき1つのモデル」を整理します。最初に比較表と結論を提示し、その後詳細を解説していきます。

結論(先に比較表で概要を把握したい人へ)

まずは全体像を一目で把握できるように、各ツールの特徴を比較表にまとめました。

| 項目 | Claude Code | Cursor Agent | Codex CLI |

|---|---|---|---|

| コスト | 定額(プロプラン上限あり)で安心 | 従量課金制、1ヶ月で200ドル超えも | Plusアカウントで利用可、範囲は限定的 |

| UI/操作感 | シンプル、流れが明快 | diff表示便利だが切替が直感的でない | CLI操作、慣れが必要で見づらい |

| 情報量/コミュニティ | 豊富、レビューや「初期設計に強い『Super Claude』」などプラグインも活発 | ドキュメント増加中だが限定的 | 情報は少なく、事例も限定的 |

| 強み | 安定した運用、ナレッジが豊富 | MCP連携、ファイル参照のしやすさ | 軽量に試せるが限定的 |

| 弱み | 最近精度がやや落ち気味 ※ただしSonnet 4.5で改善期待 |

コストが跳ねやすく、慣れが必要 | UIが直感的でなく活用度は低め |

概要解説

- Claude Code はコスト・UI・コミュニティの三拍子が揃っており、依然として一番安心して使える選択肢。最近は「精度がやや落ち気味」との声もあるものの、Claude Sonnet 4.5が反映されたことで改善が期待できる。

- Cursor Agent はdiff表示やMCP連携の強みがあるが、コストが膨らみやすく、慣れが必要。

- Codex CLI は軽量に触れるが、コミュニティの厚みや使いやすさでは劣る。

補足(コスト観点)

- Claude CodeのMax Proプラン(月額約200ドル固定)は、利用頻度が高い個人ユーザーには安心ですが、チームや会社単位で導入すると人数分コストが積み上がりやすいという側面があります。

- Cursor Agent は従量課金制なので、開発やPMがアクティブでない時期にはコストを抑えられる一方、集中的に利用すると一気に跳ね上がるため「使い方のコントロール」が求められます。

👉 それでは以下で、それぞれの違いを具体的に掘り下げていきます。

1. コストの違い

- Claude Code:プロプランを契約すれば上限が決まっており、コストは安定。

- Cursor Agent:従量課金制で上限がなく、1ヶ月の利用で約200ドルに達した。

- Codex CLI:ChatGPT Plusアカウントで利用できるが、利用シーンは限定的。

解説

実際にCursor Agentを使ってみたところ、要件定義や修正ルールを調整するために何度もプロンプトを投げることになり、その結果利用量が膨らんで200ドルを超えてしまいました。従量課金の仕組みなので、慣れるまでは「気づいたら高額になっている」危険性があります。

一方で Claude Code はプロプランを利用すれば上限が決まっているため、どれだけ使っても一定額に収まる安心感があります。これは長期的に利用する上で非常に大きなメリットです。

Codex CLIはChatGPT Plusアカウントで利用可能ですが、コマンドラインベースという特性もあり、使いどころは限定的です。

結論

👉 コストの安定性ではClaude Codeが圧倒的に有利。Cursor Agentは利用頻度に応じて安く済む柔軟性があるが、本格運用ではコスト管理が課題。

2. UIと使いやすさの違い

- Claude Code:プラン切り替え後に実装を依頼する流れが明示されており、シンプル。

- Cursor Agent:修正箇所をdiffで提示してくれる点は便利。ただし要件定義を自分で依頼しなければならず、処理の切り替えが視覚的に分かりづらい。

- Codex CLI:Claude Codeと比べるとUIが見づらく、直感的な操作感に欠ける。

解説

Cursor Agentの良さは、修正箇所をdiffファイルで表示し、「キープ」か「アンドゥ」で即座に反映できる点です。これは開発者にとって非常に分かりやすい仕組みでした。

ただし課題もあります。Claude Codeは「プランを切り替え、実装を依頼する」という流れがシンプルで分かりやすいのに対し、Cursor Agentは明示的に指定しないと切り替わらず、どのように処理が進んでいるのかがUIから直感的に把握できませんでした。特に初心者にとっては戸惑う部分だと思います。

Codex CLIも試しましたが、Claude Codeのように画面上で流れが明快に分かるUIではなく、コマンドラインベースでの利用に慣れていないと操作感が重たく感じました。

結論

👉 UIのシンプルさと直感性はClaude Codeが優位。Cursor Agentは強力な機能を持つ一方で慣れが必要。Codex CLIはCLIツールに慣れた人向け。

3. 情報量・コミュニティの違い

- Cursor Agent:徐々に利用が広がり、設定方法やTPS関連のドキュメントは公開されている。

- Claude Code:レビュー記事やナレッジが豊富。加えて「初期設計に強い『Super Claude』」など強力なプラグインが登場し、コミュニティは非常に活発。

- Codex CLI:情報が少なく、利用者の声も限定的。

解説

Cursor Agentも徐々に利用事例やドキュメントが増えており、設定やTPS関連の情報は手に入ります。ただ、Claude Code の方が圧倒的に記事や検証レビューが多く、SNSを見ても「Claude Codeが良い」という声が目立ちます。

特に大きな違いは、コミュニティの活発さです。Claude Codeでは「初期設計に強い『Super Claude』」をはじめとしたプラグインがいくつも登場しています。Super Claudeは要件定義の設計段階で非常にきれいに構造を作ってくれるのでおすすめですし、ファイルディレクトリの設計もきちんと整えてくれます。こうした周辺ツールの充実度が、そのまま活用度につながっていると感じます。

Codex CLIはChatGPTモデルをベースにしているため柔軟性はあるものの、情報量やコミュニティの熱量はまだ限定的です。

結論

👉 コミュニティの活発さとプラグインの豊富さではClaude Codeが圧倒的。Codex CLIはまだ利用事例が少なく、現状では補助的な位置付けです。

今後注目すべき1つのモデル:Claude Sonnet 4.5

2025年9月末現在、Claude Sonnet 4.5は既にClaude Codeに反映され、利用可能になっています。

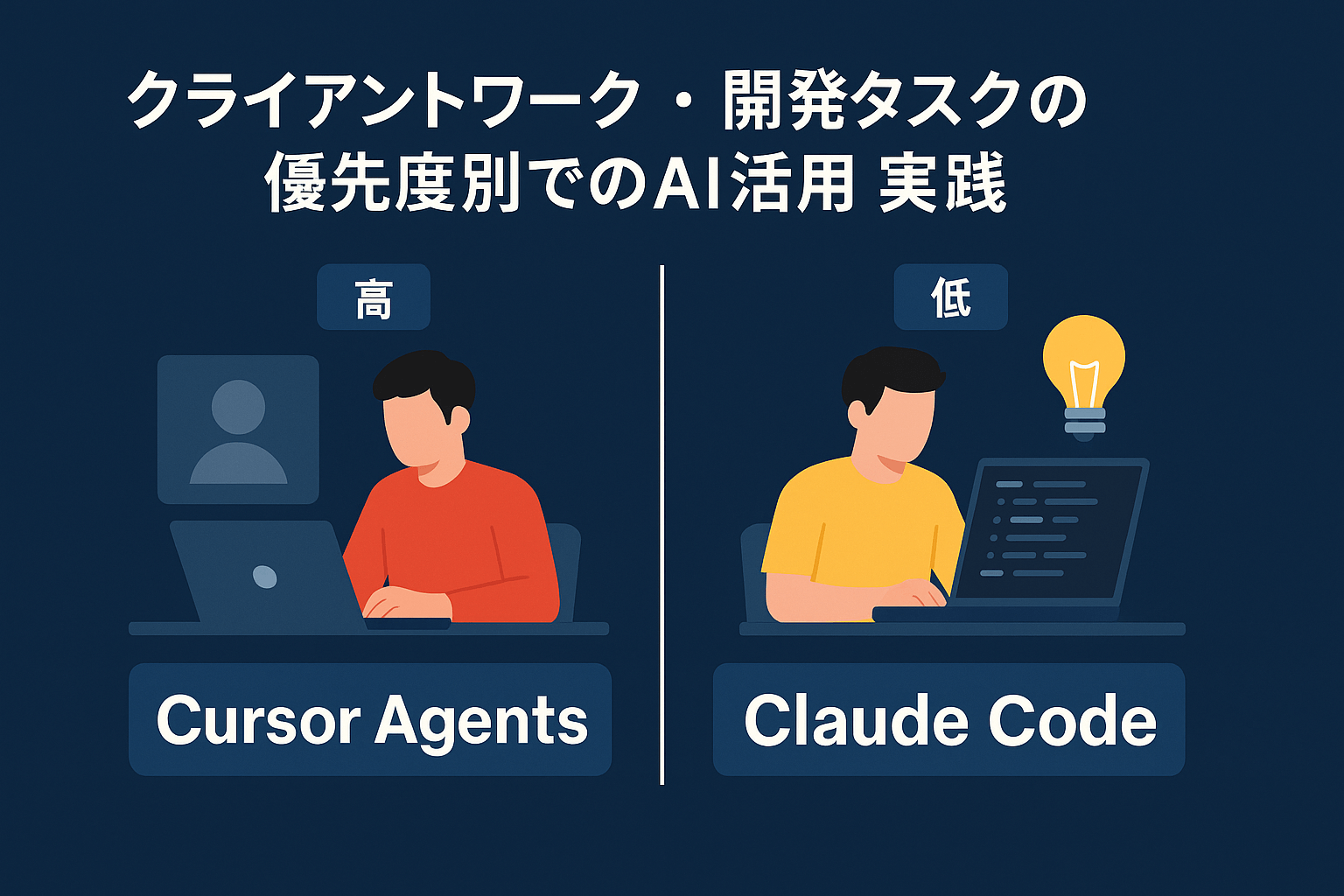

私は6月にClaude Codeが登場してから9月上旬まで、ほぼClaude Code一本で開発してきました。そのため慣れもあり、やはり開発のしやすさや要件定義の作りやすさはClaude Code一択だと感じています。

一方でCursor Agentの良さは MCPとのつなぎ込み にあります。ファイルを直接見ながら修正していく際には非常に有用で、特にエディタ内でのコード参照には強みがあります。私は普段、VS Codeではなくターミナル(tmux)上で開発しており、Claude Codeに実装を依頼するときは「全体のテスト状況を概要で把握する」スタイルでした。細かいファイル参照を行う場合はCursor Agentのエディタが役立つ場面もありました。

ただ、MCPをターミナルに実装してClaude Codeと組み合わせれば同様の運用も可能です。そのため、コスト面や使い勝手を総合すると、「Cursor Agentでなければならない」理由は現時点では限定的だと感じています。

結論

👉 今後の本命はClaude Sonnet 4.5。すでにClaude Code上で利用可能になったことで、従来以上に強力な選択肢となりました。Cursor AgentはMCP連携やファイル参照の補完用途に向いています。

今後のエディターや開発ツールの考え方

ここ数ヶ月で、Claude CodeやCursor Agent、Codex CLIのような開発エージェントやエディターは一気に増えています。特に中国を含めて新興のツールやサービスが次々と登場しており、開発者にとっては「どのツールを選ぶか」という判断がこれまで以上に重要になってきています。

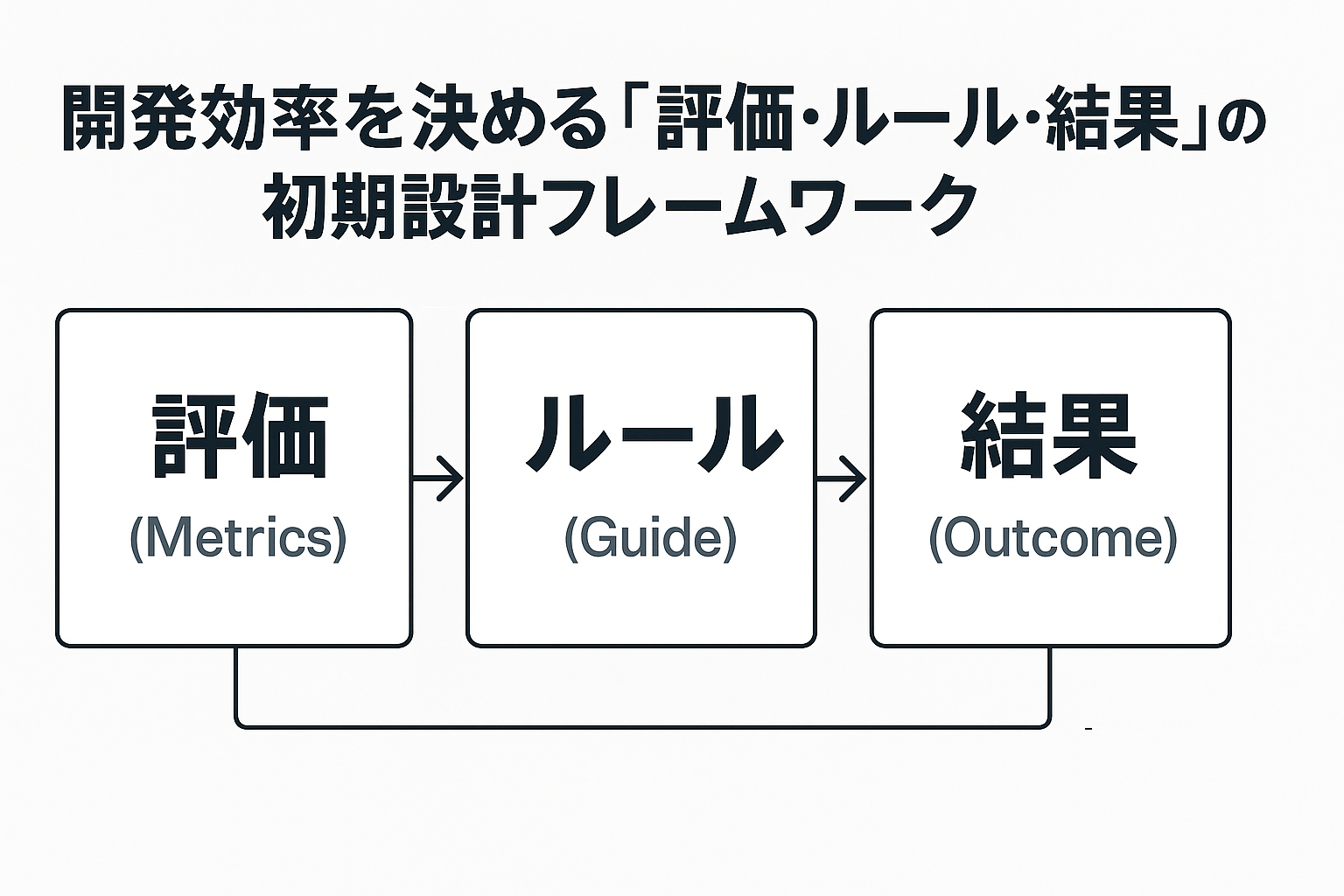

単に「精度が高いかどうか」だけでなく、以下のような複数の観点で評価する必要があります。

- UIの分かりやすさ:直感的に扱えるか、開発の流れに馴染むか。

- コスト:従量課金か定額制か、長期的に利用しても負担にならないか。

- ベンダーロックイン:特定モデルやサービスに縛られない柔軟性があるか。

- 拡張性:プラグインや外部連携(MCPなど)で自分の環境に合わせやすいか。

これからは「ひとつのツールに依存する」のではなく、状況や目的に応じて複数のツールを試しながら、自分の開発スタイルに最適化していく姿勢が求められると考えています。

まとめ:比較して分かったこと

今回の体験を通じて分かったのは次の3点です。

- コストの安定性ではClaude Codeが有利。

- UIの直感性と分かりやすさでもClaude Codeが優位。

- コミュニティの活発さと周辺プラグインもClaude Codeが圧倒的。

そのうえで、今後の本命は Claude Sonnet 4.5。すでにClaude Codeに反映されたことで、実装のしやすさ・要件定義のしやすさがさらに強化されました。最近の精度低下の懸念も、Sonnet 4.5によって改善が進む見込みです。

今後はClaude Codeを軸に開発を進めつつ、MCPやエディタ統合の面ではCursor Agentを補完的に使うのがベストな選択肢になりそうです。

ツール選びは「精度」だけでなく、「コスト」「UI」「情報量」「コミュニティの活発さ」、そして ベンダーロックインや拡張性 を含めた総合判断が重要です。常に新しいモデルやエージェントを試し、自分の開発環境に合った最適解をアップデートしていくことが大切だと改めて感じました。

AI Native でのClaude Code活用事例

この記事で紹介したClaude Codeを実際に活用して、AI Nativeのコーポレートサイトや複数のAI統合プロジェクトを開発しています。

🚀 コーポレートサイト開発

Next.js 15 + React 19の最新技術スタックで、Claude Codeとの対話的開発により短期間で高品質なサイトを実現。

📊 Difyニュースアグリゲーター

GitHub Release、RSS、YouTube、X(Twitter)など複数のデータソースを統合し、Google Sheets APIとも連携。重複排除やフィルタリング機能を実装しました。

Difyニュースを見る →AI開発ツールの導入やAI活用についてのご相談は、お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ →